九十年代中,杜海中还在邵武偏远的村庄中念小学,一日,海中和另一位小伙伴们结伴去同学家玩耍,直至深夜,回家的路需要走两个多小时,荒山中的夜晚,对于两位未满十岁的孩子,充满了未知的恐惧,一路沉默,似乎彼此都能听见心跳的声音,两人在夜色中摸黑走到半途,停下休息,间或,海中抬头看天,赫然望见天色被月光浸染得透亮,深蓝色的夜色大幕中,漫天星斗,那一刻,恐惧不见了,海中痴痴看了半响,一时间,竟然不知身在何处。

人总要仰望星空的,我牢牢记住了这个片段,在海中与我的一次几小时对谈中,其他的故事沉了下去,唯有这个画面浮在最上面,被记忆始终置顶,我以为,或许,那一刻,是杜海中的真正艺术启蒙,影响了他未来所有的创作。

海中师从黄丽娟老师,学习的是传统的寿山石雕刻,只是,他似乎不肯在传统的路上沿着前辈的路径向前走,他说:“我想不一样一些”,于是,基础的技法娴熟后,海中开始在传统的基础上创新,人物的轮廓比例被拉伸压缩、变型,去除脸部等,此后,这一组雕像被藏家购买收藏,他用这笔“巨款”添置了更多石料,开始在自我表达的道路上一路狂奔。

艺术来自于直觉,在海中后期的雕刻作品中,他开始记录时间、物质的流逝、痕迹等等,抽象化的表达开始接近哲学,开始关乎生命、世界,至此,海中开始超越单纯的艺术审美,其作品在精神层面思考初见端倪。

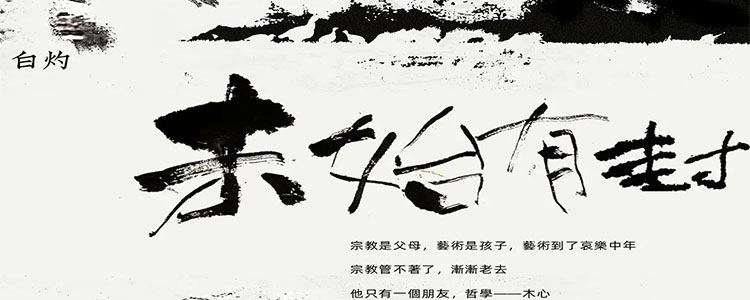

陈丹青在《文学回忆录》中记录了其老师木心先生的观点“宗教是父母,艺术是孩子,艺术到了哀乐中年,宗教管不着了,渐渐老去,他只有一个朋友,哲学”,艺术发乎宗教,却始终与哲学携手前行,杜海中的创作,亦是如此。

近年,海中除了原本的雕刻,开始尝试用水墨表达世界观,这亦是我更为关注的焦点,尤其是他的大幅水墨作品。

艺术应该从她唯一的朋友哲学那儿学到什么?我想,应该是怀疑,那是哲学的根本属性。艺术应该从她的父母那儿遗传什么?我想,必然是世界观,这个世界本来的面貌是怎样的呢?当海中用浓墨与线条布满宣纸的时刻起,海中身在此岸,开始向往彼岸。

庄子的《齐物论》中重要的一段话“以为未始有物者 至矣 尽矣 不可以加矣 其次以为有物矣而未始有封矣 再次以为有封焉 而未始有是非也 是非之彰也 道之所以亏也 道之所以亏 爱之所以城”。这段话,将这个世界的诞生分成了四个阶段,或者说,将理解世界的方式分成了四个层级,第一个层级这里暂且按下不表,第二个层级是“未始有封”,在这个阶段,世界有了真实的物质,但是,这些物质没有形状、大小、性质等等各种定义,封,意为边界,也是说,有物,但这些物质不受任何的拘束、制约,更不被定义,存在,仅仅是存在而已,类似佛学中对任何事物没有“分别念”的状态,在量子物理中即“物体不被观测时的状态”,不被观测即物体处于不确定的“叠加态”;第三个层级是“未始有是非”,即对待事物(已经有了物和观察)没有任何分别心,没有对错、好坏、美丑、贵贱之分;到了最低一个层级,“是非之彰,道所以亏”,说的是意识的产生、分别念的产生,这个世界成形了,“固定”了下来,而此时,真正的“道”便已分崩离析。

我以为,海中的画作,便是在描述与理解世界的第二与第三阶段,混沌无封的世界中,有遗世而独立的飞鸟,有建筑的轮廓、模糊的影子等,从此岸望,或者,望这个词亦不准确,只能说,从此岸的意识,流动到世界的初始,流动到彼岸,再从墨汁中流淌出来,落在纸上,回到此岸。

我问过海中,在作画时,头脑中想什么?他回答:“无意识的直觉,没有具体的目标与指向“,我以为这样才是最好的,在落笔的那一刻,海中童年时的仰望的漫天繁星,倾泻而下,时间停止,人与纸与笔与墨,亦不知身在何处。

最后,聊一聊庄先生所述的第一层面(或者说世界的初始第一状态),为“未始有物”,这个世界本来没有,不曾实有,这个“无”并不是“有”的对立面,是了了分明、浑然天成的本来面貌,庄子认为,理解到这个层面,是至矣、尽矣、不可以加矣,大约意思就是理解到头了。从这个角度出发,笔墨纸张亦可以舍去了,到了那个时刻,方才是朗朗乾坤、无上清凉。

2024年于柴火间