隔江山色

——对于山水传统的遥望

李诗文

中国典籍《周易》把天、地、人作为构成生命世界的基本元素,谓之“三才”。通俗解之:天即天时;地乃大地(具体一点说是山水);人泛指一切有生之灵。天地化育,繁衍万物。天时难测于无形,山水却可观、可居、可游,万物生长其中,朝夕与共。山水是生命最基本的物质依靠,乃至“死去何所道,托体同山阿”。有着悠久农耕历史的中国,山水之于人,不仅是物质依赖,而且是形而上的寄托。“仁者乐山,智者乐水”,中国人在漫长的生产生活的光阴流转中沉淀了丰厚的山水经验和文化传统,也形成了敬畏天地、敬奉先祖的朴素的价值观和历史情感。上善若水,厚德载物,山水是天人之间的桥梁,传递能量,承载梦想,天、地、人休戚与共、和美相生。天人合一作为一种崇高的审美境界和人生境界,历来为中国人的普世追求。

然近世以来,战乱频仍,中国几千年相对封闭的社会文化语境中传承的人文理想,传统价值观在西风东渐的一次次变革和天灾人祸中坍塌崩坏。以科学、人本的名义树立的实用主义价值观和利己主义成为社会思想的主流;追求物质感官享受的消费文化大行其道。科技发展了生产力,在带来丰富的物质生活的同时也极大增强了人们破坏自然的能力。人类一次次地狂妄地以为人定胜天,肆意改造山水,榨取资源,破山采矿、凿洞修路、拦河筑坝、兴建地产、旅游开发……曾经生死相依的山水逐渐被改造成一片片商业消费 “风景”。中国现代化、城市化的进程,是伴随着山河破碎和自然退化,环境生态危机深重。当我们在为现代科技、物质丰富而欢欣喝彩时,蓦然回首,昔日的青山绿水已飘摇在烟霾深处。

天灾源于人祸。天地人的和谐共生,一旦化作荼毒相害,于是人类疾病丛生,大地千疮百孔。曾几何时,山水既是我们托身之所,物质依存,也是我们的文化花园,精神的庇护所。中国文化中,士人有着一个传统:无论功成身退还是仕途失意,都会归老山林,寄情山水。李白诗曰:人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。世间也许没有比自然人无拘无束地生活在自然当中更惬意、自由的事了。而如今生态危机如再延续,吟赏烟霞、啸傲林泉只恐是场无法回复的美梦。西风东渐、片面追求物质财富、发展科技的一个严重的后果是:我们逐渐迷失了自己的家园。如若青山远去,欲壑纵横,山不驻云霞,水不再清流,举目遥望,山色迷茫,人们将无路可退。古人凭栏遥望隔江山色,如隔帘赏月、对水观花,这种主动追求有距离地审美是种风雅,而于今却只有一种被动加之的无奈和挥之不去的伤痛。

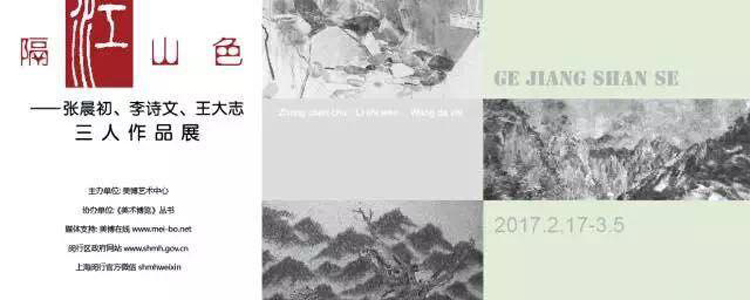

此次以“隔江山色”为题的风景展,汇集三位同龄的艺术家对于传统的山水命题的思考和艺术探索。“山水”和“风景”看似称谓不同,其实内涵差异也很大。不仅体现在绘画材料技法、语言样式上,还体现在造型与文化观念上,尤其是在对待自然的态度上,而且二者各自形成了不同的文化系统和历史积淀。今天传统的山水资源和文化语境已经发生了深刻的变异,这两种资源如何在现实情境中交互作用于创作主体,以实现对现实回应与关切,三位艺术家均从不同角度做出了回答。

张晨初的作品较好地融合了写意水墨材料渲化流动的效果、书写性用笔与油画厚重的肌理塑造、炫目的光影处理技法,呈现了当代人面对现实山水危机迫近时的复杂情感在。传统山水追求笔墨的自主表现力和写实的块面造型色调渲染方面,张晨初寻找到了一种平衡,使作品突破了学院框架束缚,走向主客观综合自由抒发,这与传统山水的表现有种内在的契合。王大志则以波普的手法主要利用山水的图像元素重构画面,把现实的器物和偶化的点景人物与山水画图像组合在一起。其作品传递了一种时空交迭、错位所带来的感伤。王大志善于组织明艳色调,借鉴了传统民间木板年画的线描方式和油画点彩笔法来落实传统山水符号的组织,编织出带有装饰性和平面感的画面空间。李诗文的创作水墨和油画交替并行,二者互融互渗。山水取景边角,抛弃了体积与光影的表现,力图复现山水的空灵之境,以期借助山水的审美传统来超越现实的种种不堪。虽然李诗文的作品呈现油色明丽与水墨渲淡两种不同趣味,但其对画面的结构把握以及意韵的追求是一致的,综合地发挥材料自身的特点,形成独特的造型语系。三位艺术家均以开放的态度出入中西两类造型体系,积极地在语言上的跨界融合实践上,做出独特的尝试。

三位艺术家的探索还不仅限于此:他们在作品中的种种尝试体现了对传统风景呈现模式的消解,而走向山水意趣的表达,这更多的是种精神上的回归。艺术源于现实,是现实和历史在创作者内心世界的综合反映。今天,在以全球化为名行西方化为实的现实情境中,山水画的历史文脉已如隔江山色杳远难辨,但三位身出油画科班的艺术家都在试图做出一种积极而明确地回应,这既是一种文化回归的自觉,也是一种自我身份的认同,更是一种文化态度和担当。

希望此次展览提出的课题能够作为一个起点,引来关注,随着未来探索的深化或普及,山水的蒙尘得以进一步清除,文脉兴盛,人们得以穿过隔江山色,深入林泉,得其幽致。也期待古老中国早日重归天、地、人和谐共生的发展之道。