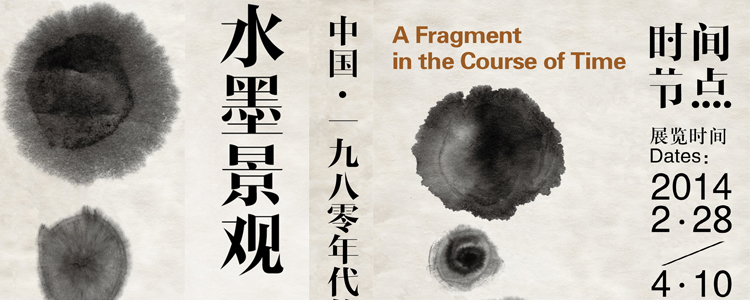

从大陆、台湾、新加坡至美国、加拿大,以及欧洲的英国、德国、法国、意大利和西班牙,“水墨”已然成为一个显学的话题,有关的展览和研讨此起彼伏。继“墨测高深——当代空间水墨展”后,此次,上海喜玛拉雅美术馆推出“时间节点——中国·1980年代水墨景观”展。不同于“墨测高深”对于水墨延展方向的探索,本次展览回到“时间的节点”——八十年代这段缺少关注的历史,展出三十多位艺术家于此时期创作的近180幅水墨作品,配合相关文献,从源头梳理当代水墨的缘起、发展、变革和实验,探索水墨艺术家的成长、变迁和分化。

展览以1985年为界,分为“1979-1984”及“1985-1989”两版块。

在85潮涨之前,水墨实验在各地早已暗流涌动、风生水起。经历文革后的“1979-1984”,这代艺术家较少有传统的束缚,同时具有了逐步开放的现代艺术新视野,使得他们对传统水墨的解构与重构比以往走地更远、更快。仇德树的裂痕与印章作品,余友涵、沈忱、游思的抽象水墨、蒲国昌、李津的野性民风等,使得水墨艺术到了一个崭新的历史阶段。变革与实验在此阶段已开始进行。85年以后,新艺术浪潮席卷全国,谷文达、沈勤、郑重宾、袁顺、王川、广曜、杨诘苍、任戬、陈心懋、刘子健、张羽等成为这一时期新水墨的重要力量,将水墨的创作带入全新的体系之中,颠覆甚至解构笔墨规则来开启一个全新的水墨表达空间。他们勇敢探索和令人鼓舞的创新,引发当前水墨艺术全新的面貌。

这个展览定位在生态文献,是希望通过文献梳理,让后来的研究者和史学家了解水墨嬯变期的源流。文献展让我们看到;在85潮涨之前,水墨实验在各地早已暗流涌动、风生水起。事实上,自70年代末起,艺术界那些对千人一面,千篇一律文革模式感到厌倦和深恶痛绝的艺术家们,在刚刚开放的艺术领域,一旦呼吸到新鲜空气,再也压印不住创作冲动。至少在1979年以后,一些艺术家已开始进行水墨的变革与实验,并设法在多处举办展览。如1979年北京的星星画会、1980年上海的草草社、1984年沈忱等人在北京的展览。80年代艺术界的西化浪潮主要并不突显在水墨,特别是80年代初的水墨实验,由于没有媒体介入和报道,(《中国美术报》和《美术思潮》还未诞生)几乎都是各自为战,很少引起关注。但是在79年至84年的这些作品中,对艺术语言的探索,文化和精神的体现,并非如有人说的纯粹“用中国毛笔去画西方抽象画”。如仇德树的裂痕与印章作品,余友涵、沈忱的抽象水墨、张健君的水墨装置,蒲国昌、李津的野性民风到张进的彩墨长卷,无不是在颠覆传统、探索一条本土文化精神的当代艺术。

85年以后,由于“中国美术报”的巨大影响,新艺术的浪潮席卷全国,谷文达、沈勤、郑重宾、袁顺、王川、广曜、杨诘苍、任戬、陈心懋、刘子健、张羽等成为这一时期新水墨的重要力量,并使新水墨成为新潮美术的一个前沿部分。

在这个文献展中,当代水墨最初的成长轨迹令人瞩目,在这些被记载和没有被记载的作品中,我们可以看到(见艺术家自述),滋生这些作品的土壤、起因;内部和外部环境,这些作品和九零年代及当下水墨现象的上下文关系。它深刻地折射了中国社会的变迁和中国当代艺术史的演进方式。同时也可以纠正某些艺术史写作上的偏颇。

这个展览也将证明,80年代以来中国艺术史一个重要的现象是当代水墨的发生。他的文化承载、精神容量、理论论争、多元形态、生命力、延续性和独特性已在今天得到了印证。

除了作品,“时间节点——中国·1980年代水墨景观”展对参展艺术家就“1980年代的创作状态及对水墨形态的思考”作问卷调查,以了解水墨思想史以及中国文化变革时期艺术家的步履、抱负和他们的局限。展览还邀请多位持不同观点的评论家撰稿,集文成册,以期引发对当代艺术史和当代水墨的重新思考。