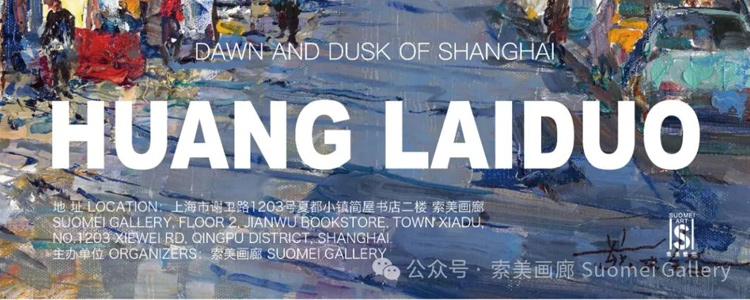

展览寄语

上海的晨起与日暮——黄来铎油画

在各种流派甚嚣尘上的当下,黄来铎老师的作品中始终秉持着对 19 世纪末以来现代艺术传统的敬重。这一真挚的坚守是由法国浪漫主义、印象派绘画艺术和苏俄批判现实主义共同构成,并从中生长出的一条独特且富有的艺术脉络。根植于这条脉络,从上海到沈阳,再从沈阳到上海。地缘物候的变迁,也让黄来铎老师不断探索着色彩与情感的深层联系。从都市漫游中的街景母题,地中海季风吹拂的港湾,再到对丁香花这一主题的深情描绘,辗转于这些主题,黄来铎老师借由快意笔意刀法,将色彩从自然景观中解放出来,转化为一种更为纯粹、直接表达内心世界的语言。

黄来铎老师早年的学习经历,尤其是在鲁迅美术学院的学习,为他后来的艺术探索奠定了坚实的基础。他的作品《雨漫凤凰楼》、《街市》、《幽香》等,不仅体现了他对色彩的大胆运用,同时也展现了他对东西方绘画技法的深刻理解和巧妙融合。这些作品中的色彩与肌理,不仅是视觉上的享受,更是情感与精神的感性外化。它们以瞬间的身体暗示捕捉了艺术家内心深处的情感波动,形成了油彩迷人的致密层,不断丰富着画面结构,使得观者能够透过色彩的流动触及艺术家非凡的艺术直觉与精神追求。

制造出各种皴法效果的动物鬃毛被金属材质的刮刀置换,进而制造出转折迅疾,变化莫测的效果。一直以来画刀与画笔的表现趣味,是黄老创作核心,是其画面表现力的直接来源。在这里,刀笔趣味作为黄老对东方美学的转译与延续,呈现出近似于传统文人画中的笔墨趣味,而由刀笔衍生出的千百种风格的变化,则直接反映了艺术家自身的情感强度与认知模式。

而在近几年的一系列创作,黄老在画面引入了平面化的效果,一转原先极尽繁复的笔触景观,从原有的宏大的交响乐,转向了纯色色块主导的协奏曲。画笔上杂糅的色彩,随着不疾不徐的运笔被展开与铺平。原先的细密的色点,色斑逐渐被拉长,互相缀连成整齐的声部。黄来铎偏爱纯色与冷灰色的组合。这种对比效果的运用让整幅作品洋溢着饱满的情绪,像平静炸起的烟花,让色彩肆意燃烧于奔放颤动的笔触。这种方案在表现明媚,妍丽,鲜活的场景时,会因为画面纯度之内被制造出的视觉势能,在观众的注视下被照单全收式的吸纳进一个诗学空间中。随着观者目光的移动,在朱红或者鹅黄处堆积出来的拖曳感,当边缘处靠近水体或者阴影的地方,会被倏尔被吸收。如同蝴蝶被打湿翅膀靠近镜面的湖泊时,被细小的漩涡隐藏。黄来铎的作品似乎是蔓延着的一片水域,每个内部的细微扰动,都赋予了这片水域新的形态。

如果说现代主义对作品空间的制造是二维化的,那么在后现代主义就是取消了真实空间与二维空间的任何表征机制。即弗兰克·斯特拉所说的“所看即所见”。在黄来铎老师近期的一系列创作,开启了后现代主义的扁平化风格。在他的近期的石榴与向日葵系列中,植物所在的线性透视空间被压缩为色彩重叠交错的扁平背景。而构成这些背景的色彩也均为高纯度的颜色。在《一线一柱思华年》中,黄老在处理这些纯色背景时,往往通过纵横的线来分割色块的完整性,呈现一定程度破碎的视觉效果。这些线像是立体主义召唤出的枝蔓,将曾经古典的视觉空间,以一种快速的,离散的,漂移的印象重新组织起来。画面中的石榴,却依旧被赋予了果实的饱满。但黄老也并未将石榴的体积感凌驾于整个作品的平面效果之上,而是通过微妙的色彩,明暗的对比,把石榴微微的分离出背景的扁平化趋势,在视觉上建立一种细微的悬挂效果。对比之下,一个自主的艺术语言系统,被黄来铎老师置于敞开的图像中。

上海,昆明,沈阳,再到上海,辗转于中国东部地区的游历路线,使得黄来铎老师的创作不可避免的与地缘因素相关联。在主题与气质上,黄老的作品呈现出地理空间与文化叙事之间微妙的混合。这在其海派主题作品的描绘上就可见一斑。那些精致的建筑,温暖的街道,灿烂的树冠无疑不显示出别样的面貌。迅疾凛冽的刀法与笔触,似乎也并不影响画面气氛的祥和宁静,反而更像是一种记忆的形状——频繁的回忆导致的物象的模糊,色彩快速且奔放。在黄老经年累月的观察与思考中,那些事物也逐渐恢复了它们本来的样子,于是一种属于黄来铎的世界在此刻也轻盈的展开了。

本次展览集中呈现了近期黄来铎老师围绕上海街景以及海派文化主题创作一系列作品。在这一批创作序列中,以画笔与画刀,黄老捕捉了关于这座城市的灵魂。从街道的第一缕晨曦到黄浦江畔边的霓虹闪烁,每一幅作品都是黄老对上海这座城市写就的抒情诗。而妍丽的色彩与粗犷的线条交织,不仅是对上海这座城市的深厚情感的寄喻,还展现了一位艺术家对现代艺术传统的敬重与创新。诚邀您一同走进黄来铎老师笔下的艺术世界,感受那份细腻而深沉的城市记忆。

文/索美画廊