前言

南齐·谢赫《古画品录》有云:“六法者何?一曰气韵生动是也。二曰骨法用笔是也。三曰应物象形是也。四曰随类赋彩是也。五曰经营位置是也。六曰传移模写是也。”六法论提出了一个初步完备的绘画理论体系框架,并作为衡量绘画成败高下的标准。六法中的“应物象形”、“随类赋彩”,即是对绘画作品中“形”与“色”的准则要求。早于谢赫的画家宗炳在《画山水序》就更直截了当地说“以形写形,以色貌色。”作为20世纪中国绘画四大家之一的潘天寿亦说道:“绘画,不能离形与色,离形与色,即无绘画矣。”皆道出“形”与“色”在绘画中的重要性。

论“形”,我们习惯性地与“神”相提,两者既是对立,又是统一的。战国·荀况曰“形具而神生”,晋·顾恺之云“以形写神”,即可表明在追求“神”的过程中,对“形”的重视。形是外在的、表象的、具体的、可视的;神是内在的、本质的、抽象的、隐含的。形无神则不活,神无形则不存。绘画中的神并不等于形,而对形的严格要求,则是为了更好地传神。同时,“形”是写意的,正如元·倪瓒所谓:“仆之所画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。”“形”也是至情的,清·原济云:“以形作画,以画写形,理在画中。以形写画,情在形外。至于情在形外,则无乎非情也;无乎非情也,无乎非法也。”

着“色”,中国画在古代叫丹青,可见中国画本来是重色彩的。《考工记》载:“画缋之事,杂五色:东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑。天谓之玄,地谓之黄。青与白相次也。赤与黑相次也。玄与黄相次也。”概括了中国画在着“色”方面的基本原则,即是色彩应按照不同物象,而赋予具体的表现。绚丽至极,归于平淡。在唐代,绘画赋彩鼎盛时期,水墨画应运而生。唐·张彦远在《历代名画记》谓:“草木敷荣,不待丹碌之采;云雪飘飏,不待铅粉而白。山不待空青而翠;凤不待五色而綷。是故运墨而五色具,谓之得意。意在五色,则物象乖矣。”宋·陈与义说“意足不求颜色似”,从这些精辟论述可知,着“色”或说“赋彩”也是随意随情的。以苏轼为代表对“士人画”的提倡,更是促使宋元水墨画的勃兴,对后世影响深远。

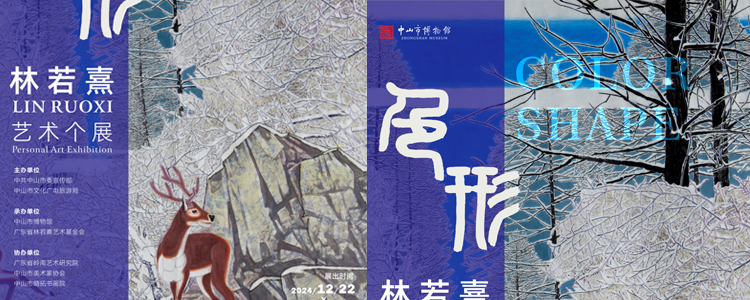

色与形,在某种程度上可以说色即是形,形即是色。本次展览,正是林若熹先生继《为水》后对色形在前人的理论基础上进行深度研究,以理论引导实践的绘画创作集大成,工笔或写意,具象或抽象,抑或是亦书亦画,皆能体现出对色形具有真知灼见的现代诠释,自成面貌。与其说色形是传神写意,不如说是写心。正所谓“盖写形不难,写心惟难,写之人尤难也。”林若熹先生以学者型的姿态深耕绘事,理论与实践并重,开出艺术之花,以启后学。

中山市博物馆

2024年11月