如果时间不是钟表上的滴答声,而是你脑海里那些时而匆匆、时而悠长的瞬间……哲学家柏格森就有这样的想法:时间并不是可以用秒针量化的,而更像是一条不断流动的河流,是一种个人的主观体验。在他看来,真实的时间是“纯粹的流动”,一种没有边界、无法分割的内在体验。这种时间体验为我们理解艺术与空间的关系提供了独特的视角。

在柏格森的绵延理论下,好的艺术也不再是静态的作品,而是一种融入时间流动的体验。当艺术被创作和呈现时注入了艺术家们的生命历程,它们则不再仅停留于物理空间,而是在个人的内心时间中穿行。这种穿行无关某种既定的因果关系,而是作者在不断叠加的主观时间中感受和生成的动态过程。因此,展示艺术的空间便成了一个充满了“流动瞬间”的场域——观众在其间所经历的并非某种直线的、均匀的时间,而是如同柏格森所言的“时刻的绵延”,即一种内在流动的、不确定的时间。

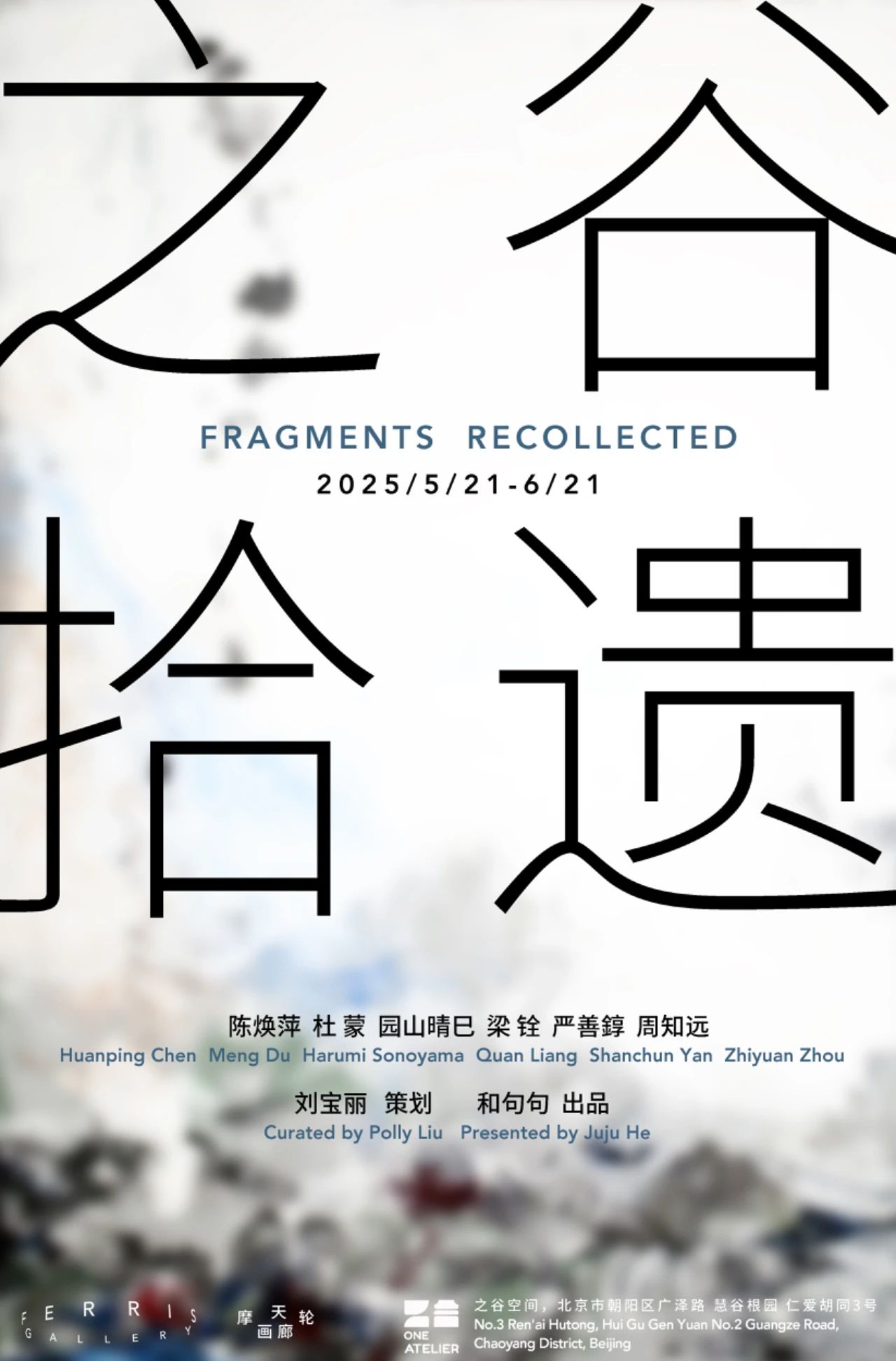

而这场无序时空的主角便是本次参展的九位艺术家们——他们的年龄从六零到九零后,他们拥有多元的身份背景、相似或不同的人生经历……他们本身就体现了一种无序。就在今年,他们一同参与了一场开展在丽水缙云的驻留活动,看到了同样的山水,却因为在作品中注入了自己的生命历程和自由意志,这才将截然不同的叙事过程带进了藏在写字楼里的“位子”艺术空间,将观者引向一种去时间化的经验,一种唤起柏格森所描述的流动性和自由性的经验。

要进入这种深层的生命体验,人就必须要从客观时间中释放出来进入主观时间。在陈小丹和章燕紫的作品中,无论是前者用花和骨头铸成的一道道防御的砖墙,还是后者在卷轴上写下的哀伤的文字和烫出的“伤疤”,似乎都透露出一种痛的诗兴和隽永的美感:她建起一座堡垒,但同时又是一座生命之墙;她在画上留下破坏的斑驳,可她不是也留下了能让光透进来的缝隙吗?在这从细腻情感中流露出的深邃哲思,我能看到的是,她们那带着女性的柔软却能穿破凛冽、黑暗、和废墟的自我。

本来,据我对罗敏作品的了解,我也许会将她那有着枯涩美感的作品与上两位艺术家的并置,而在这次的作品中我却读到了她自我意识中灵动明媚的那一面。她的《近云东庄图》用拼接的画面消解了山水画的传统架构和意境,用画笔连结了客观和主观时间,这是属于她的无序的又生动的、亦中亦西的笔墨世界。

同样将中西合璧,将传统命题做出现代演绎的还有摄影艺术家阿兰·朱利安、罗永进和数字媒体艺术家於阗共同创作的影像装置。他们将一场“不断变化活动中的动态叙事过程”带进了一个密闭空间,把我们引入了一段沉浸式的抽象记忆。

形式主义认为,艺术的卓越在于将熟悉的对象陌生化。马七一层峦叠嶂的山水画总能呈现出她并不安分的灵魂姿态。她不临摹自然,而是在“勾勒丘陵起伏与人的精神关系”;她的画面从不停留于哪一刻,那是她任自己的画笔和意志追随着山脉一起奔跑,跑向她五光十色的精神世界。

审美的自由在于抛开一切外在因素的干扰,具有一种精神上的纯粹,高茜的作品就拥有一种她独有的谦和又清雅的美感。她工笔下的缙云偶有微风拂过,松枝摇曳,似一抹幽然浅笑,仿佛天地间正低声絮语,传递着如她本人一般深邃的静谧。而同样擅长运用绢本设色的谢爱,她和高茜的作品就如同并行的两条河流,皆流淌着人性与自然的静谧之美,却在不同的岸边绽放出各自独特的光芒。高茜的画作以温柔的笔触勾勒出生命的脆弱与力量,而谢爱的作品则带着一种深邃而强烈的质感,仿佛暮色中的湖面,折射出隐秘的情感波澜。

我认为唯有艺术能够真正做到,在不受空间量化限制的基础上,呈现出作者无限堆叠的个人经历和广阔的生命时间。

九位艺术家看到的是相同的风景,而为我们带来的是一段段形色各异的、持续流动的瞬间。他们打破了空间和时间的秩序,讨论的是个体体验的延展性;也带我们进入了他们的“自我时间”,在那里,意识拥有的是无限的自由。

文/董雅妮