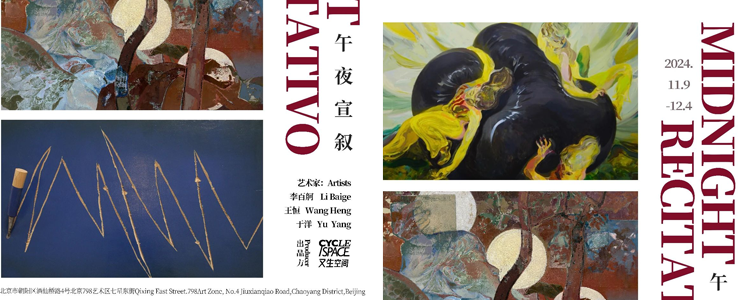

在歌剧中,宣叙调是承接剧情和咏叹调的桥梁,只有宣叙调把剧情铺垫到位,咏叹调才能合理出现。视觉艺术同样需要创作者的对于“宣叙”的精准把握,但同时,艺术家又要规避直接叙事带来的审美距离消弭,“午夜”成为了新的润滑剂。李百舸通过影像情节的虚焦场景化,王恒借助哲学关系的编导具体化,于洋拟用“杂物”的去功能化的方法讲述神秘、朦胧的午夜故事,以“向内转”的笔调深入勾画精神的图像。

李百舸作品是最直接的午夜场景化表达,他所寻求的是场景与距离的拉近后记忆的重叠与切换,即(既)为真实,笼罩神秘,也是自然。在梦境中实现超越,重新返回到人类意识最深处。艺术家在创作之际被他的日常情感经验所包围,但他在凝视这些经验的同时却又独立于这些经验,他将杂乱的经验变成有序的本质之美的结构图案。“光球”是他最常见的“结构图案”,“发光的圆球是情感交流互相传递语言的表现。”说不出,捅不破,悬浮着,他不是要体验过去,而是要创造未来,获取新的、 超越性的情感经验。《持续三个小时的火焰》,燃烧的不只是画面中定格的舞步、亲吻,更是将镜头化为实质灼灼目光,试图跨越时间维度在空间中凝滞视觉。

王恒是午夜剧场的导演,她热衷于将午夜时分人类心理的冲突、挤压、拉扯显性化,于无声处扩音,于静谧处躁动。《红色的球》《挤压》等作品都以“球”最为共同的元素,在她看来:“球代表了未知的、难以言喻的某种力量和存在,利用球体与人物做了不同的挤压关系,有时候是人向球体施加的压力,有时则是球体挤压或吞噬人物”。从马蒂斯,到多伊格,王恒继承了以画面流动性主导的色彩的分割办法以及色彩的平面化表达所需要的空间感知方法,画面中的美好感、流速感、韵律感和不平衡感将现实与情感思想的交错揉捏,用极具个性化的方式书写世界。

相比于李百舸和王恒的直接转译,于洋的形式与媒介则更为隐约、克制,走向对“元”语言的探索,形成人与物间本性的通感探索。“杂物,那些次要的、非主流的、零碎并且包围着我们生活的物品。这里我更加的愿意,将物品替换成物体,因为那样,物品的功能性便消失了,留下来的大概就是存在于雕塑范畴中的‘元语言’。”午夜时分,语言的功能消弭,不再是逻辑的主宰、谈判的工具、欺骗的帮凶,回归最原始的感官表达。流动的《曲线2号》、折叠的《偶置一片红和5米的线》、光滑的《Flower》都保持着独立的自由,万物与我为一,在无功利性、无目的性的快感中,另于与对象形成一种纯形式的观照。

在本雅明看来,随着历史长河中人类群体的整个生活方式的改变,人的感知方式也在变化,正是技术复制带来的大众艺术,导致灵晕消失;对大众来说,艺术作品就是消费品,大众总是希望尽量贴近事物,大众倾向于通过复制品克服独一无二性。“剥去物事之外壳、摧毁其光晕是这种感知的标志,视万物皆同的强烈意识便要借助复制来获得独一无二的东西。”而午夜宣叙,则是将距离拉远,打破规律的复制,让努斯和逻各斯的拉锯中,它将自我陌生化,让人性在矛盾运动中充分显示神秘之美、模糊之美、诉说之美。