于更为宏观的时代背景之下,当稳定与非稳定的相对关系不断演化,原本似乎不变的安全感受到某种不断变化的危机感所影响,而社会环境则似乎相应地从容纳变化走向排斥变化,以试图抵抗外部的演化进程。

对于建筑学科而言,这样的语境使得其内部关于物质性与非物质性的微妙平衡发生变动,其传统恒定的运作模式与多样发散的延展可能之间,似乎正在逐渐重新变得对立,而关于建筑的非物质再现也更加成为某种性质一致的僵化过渡物。

然而,当建筑学本体也同时受到强烈冲击,而身处激烈的震荡当中,再次寻找某种交织渗透的观念变化,使得其学科方法论既能作为通往物体的媒介,也能作为目标物体本身,则似乎成为一种可能的积极应对。

进一步地,当物质实践逐渐寻求更加清晰的语言以发展更为复杂的概念及命题,令其与思想世界相关联,主动将物体非物质化,使得关于空间感知的抽象表述作为介于物质与思维之间的隐喻,则应当重新成为某种多元的延展。

回归到建筑思维的表达潜力与阐释可能性,其作为具有指导艺术性及智力性实践能力的系统,不必借助传统意义上的物质建造,而可能存在更为广阔的泛媒体介质,用以建立其中观念与事物的直接联系及思维概念的视觉表现与叙述,从而直接产生表达。

这使得从中导出的思想得以动态反应,而非仅作为先验的理论自洽,甚至可由创造性思维成果本身再产生激发及放大,从而以艺术想象的能力本身隐喻想象的内容,而这种转嫁或转译不必指向外部物质,而仅透过外部实践获得的经验转而关注内部想象。

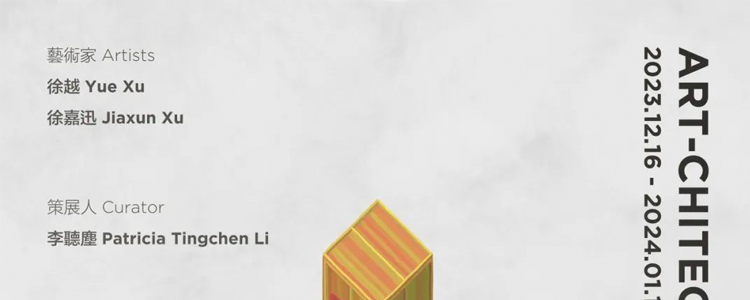

展览从关于上述可能性的探索出发,其中包括三部分画作、绘图及影像等有限物质性的中介物体,作为与精神观念相关联的抽象再现符号,并试图以普遍认知意义中艺术展品与建筑展品的并置与对比,重新探讨其学科创作方式及体验方式的联系与区别。

同时,展览以运输装置的挪用拓宽既有展示及仓储模式的局限,进而引入关于固化载体与延展移植的讨论,而这也忠实地映射着类同的建筑学思维框架,试图不仅非物质化地创造空间,更进一步成为现实与非现实的联结,探索并推进真实性与虚构想象之间的平衡,重新揭示一种延展的空间隐喻。