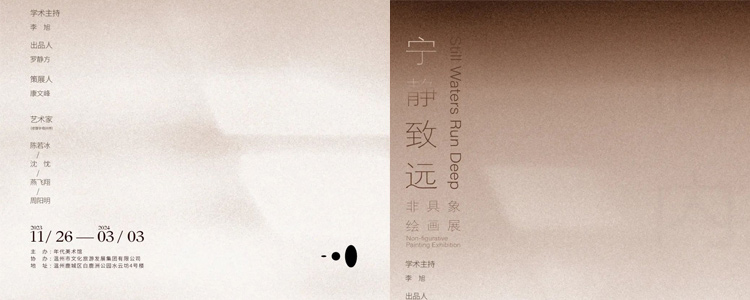

向内——“宁静致远”的绘画

中国古人论画说要有“静气”,“静气”也是一种传统绘画的审美“静界”,古画中追求宁静内敛的意韵、意境,往往也是画者内心修为的映照。画中要有静气,也是中国文化根基中对人与自然宇宙平和相融的审美哲思。儒家的静以修身,道家的清静无为,释家的静能生慧,无不体现出“静”的精神智慧。

人在宁静时可以感知精微,洞察变化,反观自我,从而在纷杂喧噪的外在干扰中,能靠近内在本质地思考,不随波逐流,以内心的平静平衡应对外界的无常变化,在保持冷静沉着的理性思考中,在克制自我无尽的欲望中,使我们对未来做出明智的判断和行动。宁静致远,更是以一种平稳静谧心态,静思反观自我,而后寻求更远大的方向、方法和动力。

今天,我们再看“宁静”的力量或能量,我们把这个耳熟能详的传统美学精神,放在我们现代抽象或非具象绘画地创作和讨论中来,也是我们艺术方法论的一个理论根基,更应该是寻求有别于现代抽象绘画诞生的形式逻辑方式,来探寻亚洲或东北亚艺术个体新的“抽象”及新的方法与价值。

画中自有静气,自古变的是绘画承载的主题内容形式,而物我两忘、身心合一向内沉静地专注体验过程并没有变,绘画创作和观看从自然物像到无所像所指的非具象过程中,用时间动作重复延续,从有目标的具体内容形象转向无目标的经验过程,从绘画对象转向经验过程,从静态转向无限时间的变化持续,在安静地渐入佳境地感知过程中,在精微处体验体悟更加丰富、更加靠近自然法则本质的变化规律,这不仅是绘画经验的过程,也是不断靠近内在真实感知的抽象提纯过程。

艺术家沈忱、陈若冰、周阳明、燕飞翔的非具象绘画创作都有各自独特的视觉研究方向,但共同方面是都呈现出越看越沉静的画面静气力场。这股沉静的力量场,都需要长时间地重复绘画过程,绘画过程每一笔偶然的无限链接,让人也成为自然的一部分。绘画行为过程成为经验本身,而不是经验知识后地绘画。他们有别于抽象绘画知识的、历史的、视觉的、观念的绘画,中国艺术家自带的气韵气质也自然浸润其中。绘画也成了艺术家生命个体向内经验本质的时间过程,从宁静的心态到静穆的崇高场域,从二维重复的平面笔触,随长时间沉淀出画面沉静深远的空间力量,这让理性的、可见的艺术表达,再回到知觉的、未知的经验体悟判断中。艺术不再是对外演说的方法表达,也不是依靠抽象知识方法的绘画制作,每一次每一笔感知经验的偶然过程成为艺术自身,这更像是日常不可言说的向内感悟和自我存在过程的自足、自洽、自省。

著名艺术史学者栗宪庭、高名潞早在2003年就分别提出“念珠与笔触”与“极多主义”的“中国特征”,无不强调绘画中时间重复沉淀的修行般经验过程。相对于抽象绘画的理性逻辑秩序、视觉形式表现和物质极简观念,我们不可言说的身体经验实证过程,让艺术再次回到自然地经验知觉,回到内省觉悟地感觉感受。这个过程需要长时间地专注延续,需要如同禅定般定力的沉静意志,如同关注自身呼吸一样,在单一、专注、重复、克制的长时间过程中,从简单到复杂,而后让复杂又回归于简单,一种单纯的、自然的、丰富的、沉静的简单。这个过程不仅是绘画抽象提纯的创作过程,也像是画者内心纯净安宁的修炼过程。

现代抽象绘画对世界的理性思维和情感表现,也试图透过现象看本质的方式,来提纯艺术内在的精神价值,这也是对事物不可见、未知可能的一种艺术探寻。有血有肉,理性思维和感性感知可以成为一个完整生命个体的理想状态,也可以成为我们综合看艺术的一种研究方法。上世纪五六十年代美国“凯奇禅”(John Milton Cage Jr)实验、莱茵哈特(Ad Reinhardt)黑色绘画、马丁(Agnes Martin)线格冥想、塞拉(Richard Serra)钢体雕塑场和日本“物派”及韩国单色绘画等等艺术家、艺术团体的出现,都试图在摆脱人类的而非只是欧美的现代艺术单一模式和单一中心,并寻求工业文明以来理性之外的思想经验,重新关注在古老亚洲自然精神中,获得新的人与自然、人与社会、人与人的当代生态平衡观。在西方现当代艺术均质化单一的中心之外,增加丰富了普世构建之外非理性经验感知的自然互补。今天,从古典传统到现代当代,司空见惯的传统词语有了新的含义,意境与场域,民族性与在地性,天人合一与生态平衡,个人与个体,宁静致远与正念冥想等等,都似乎有一种天然生长的对照链接与延伸。

“静,天地之鉴也,万物之镜”(庄子),通过艺术家沈忱、陈若冰、周阳明、燕飞翔的艺术创作,并简略回顾亚洲自然精神与现当代艺术的互动,立足一个“静”字的前后人文思想关联和行为修炼过程,再来照应当下中国艺术研究与创作的个体新面貌,在历史线索中,寻找艺术个体有线索根源生长的持续生命活力。

“不欲以静,天地将自正”(老子),在最后,在当前纷杂喧闹和动荡不安的世界中,个体的渺小和沉静,也成为一种减少精神内耗的自洽态度,在我们感知发现平凡、自足、安静的丰富日常中,所有的问题都会随时间在相对应的能量转换中自然平衡。宁静会让人慢慢靠近本质,无论是艺术还是生活,希望这样一种向内的当代非具象绘画与艺术,还能为当代人们忙碌的生活,带去心灵的片刻宁静与自省。

中国古人论画说要有“静气”,“静气”也是一种传统绘画的审美“静界”,古画中追求宁静内敛的意韵、意境,往往也是画者内心修为的映照。画中要有静气,也是中国文化根基中对人与自然宇宙平和相融的审美哲思。儒家的静以修身,道家的清静无为,释家的静能生慧,无不体现出“静”的精神智慧。

人在宁静时可以感知精微,洞察变化,反观自我,从而在纷杂喧噪的外在干扰中,能靠近内在本质地思考,不随波逐流,以内心的平静平衡应对外界的无常变化,在保持冷静沉着的理性思考中,在克制自我无尽的欲望中,使我们对未来做出明智的判断和行动。宁静致远,更是以一种平稳静谧心态,静思反观自我,而后寻求更远大的方向、方法和动力。

今天,我们再看“宁静”的力量或能量,我们把这个耳熟能详的传统美学精神,放在我们现代抽象或非具象绘画地创作和讨论中来,也是我们艺术方法论的一个理论根基,更应该是寻求有别于现代抽象绘画诞生的形式逻辑方式,来探寻亚洲或东北亚艺术个体新的“抽象”及新的方法与价值。

画中自有静气,自古变的是绘画承载的主题内容形式,而物我两忘、身心合一向内沉静地专注体验过程并没有变,绘画创作和观看从自然物像到无所像所指的非具象过程中,用时间动作重复延续,从有目标的具体内容形象转向无目标的经验过程,从绘画对象转向经验过程,从静态转向无限时间的变化持续,在安静地渐入佳境地感知过程中,在精微处体验体悟更加丰富、更加靠近自然法则本质的变化规律,这不仅是绘画经验的过程,也是不断靠近内在真实感知的抽象提纯过程。

艺术家沈忱、陈若冰、周阳明、燕飞翔的非具象绘画创作都有各自独特的视觉研究方向,但共同方面是都呈现出越看越沉静的画面静气力场。这股沉静的力量场,都需要长时间地重复绘画过程,绘画过程每一笔偶然的无限链接,让人也成为自然的一部分。绘画行为过程成为经验本身,而不是经验知识后地绘画。他们有别于抽象绘画知识的、历史的、视觉的、观念的绘画,中国艺术家自带的气韵气质也自然浸润其中。绘画也成了艺术家生命个体向内经验本质的时间过程,从宁静的心态到静穆的崇高场域,从二维重复的平面笔触,随长时间沉淀出画面沉静深远的空间力量,这让理性的、可见的艺术表达,再回到知觉的、未知的经验体悟判断中。艺术不再是对外演说的方法表达,也不是依靠抽象知识方法的绘画制作,每一次每一笔感知经验的偶然过程成为艺术自身,这更像是日常不可言说的向内感悟和自我存在过程的自足、自洽、自省。

著名艺术史学者栗宪庭、高名潞早在2003年就分别提出“念珠与笔触”与“极多主义”的“中国特征”,无不强调绘画中时间重复沉淀的修行般经验过程。相对于抽象绘画的理性逻辑秩序、视觉形式表现和物质极简观念,我们不可言说的身体经验实证过程,让艺术再次回到自然地经验知觉,回到内省觉悟地感觉感受。这个过程需要长时间地专注延续,需要如同禅定般定力的沉静意志,如同关注自身呼吸一样,在单一、专注、重复、克制的长时间过程中,从简单到复杂,而后让复杂又回归于简单,一种单纯的、自然的、丰富的、沉静的简单。这个过程不仅是绘画抽象提纯的创作过程,也像是画者内心纯净安宁的修炼过程。

现代抽象绘画对世界的理性思维和情感表现,也试图透过现象看本质的方式,来提纯艺术内在的精神价值,这也是对事物不可见、未知可能的一种艺术探寻。有血有肉,理性思维和感性感知可以成为一个完整生命个体的理想状态,也可以成为我们综合看艺术的一种研究方法。上世纪五六十年代美国“凯奇禅”(John Milton Cage Jr)实验、莱茵哈特(Ad Reinhardt)黑色绘画、马丁(Agnes Martin)线格冥想、塞拉(Richard Serra)钢体雕塑场和日本“物派”及韩国单色绘画等等艺术家、艺术团体的出现,都试图在摆脱人类的而非只是欧美的现代艺术单一模式和单一中心,并寻求工业文明以来理性之外的思想经验,重新关注在古老亚洲自然精神中,获得新的人与自然、人与社会、人与人的当代生态平衡观。在西方现当代艺术均质化单一的中心之外,增加丰富了普世构建之外非理性经验感知的自然互补。今天,从古典传统到现代当代,司空见惯的传统词语有了新的含义,意境与场域,民族性与在地性,天人合一与生态平衡,个人与个体,宁静致远与正念冥想等等,都似乎有一种天然生长的对照链接与延伸。

“静,天地之鉴也,万物之镜”(庄子),通过艺术家沈忱、陈若冰、周阳明、燕飞翔的艺术创作,并简略回顾亚洲自然精神与现当代艺术的互动,立足一个“静”字的前后人文思想关联和行为修炼过程,再来照应当下中国艺术研究与创作的个体新面貌,在历史线索中,寻找艺术个体有线索根源生长的持续生命活力。

“不欲以静,天地将自正”(老子),在最后,在当前纷杂喧闹和动荡不安的世界中,个体的渺小和沉静,也成为一种减少精神内耗的自洽态度,在我们感知发现平凡、自足、安静的丰富日常中,所有的问题都会随时间在相对应的能量转换中自然平衡。宁静会让人慢慢靠近本质,无论是艺术还是生活,希望这样一种向内的当代非具象绘画与艺术,还能为当代人们忙碌的生活,带去心灵的片刻宁静与自省。

2023.11.10康文峰于北京

上一篇: 秩序——中国新绘画案例研究(⼆)

下一篇: “科幻末世&仙境迷踪”系列第三回——谭彼得×王光旭

最新展讯