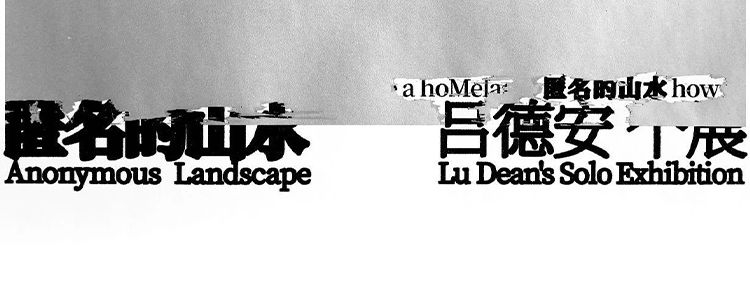

上世纪80年代初,中国大陆正经历着改革开放巨浪的洗涤,这是以梦为马的特殊年代,尽管物质贫瘠,对精神的追求却几近狂热。那时吕德安从厦门工艺美校毕业,分配在福州一家书店从事美工工作,作为诗人的他是那个“诗歌黄金时代”名副其实的亲历者。1982年底,他同几位本地志同道合的诗人和画家一起创立了“星期五诗社”,与当时中国不同现代诗歌团体成员交往密切,他的诗也因此远近闻名,被中国诗坛誉为“家园诗人”。四十多年后的今天,这个被他自己命名为《匿名的山水》的画展,其关注的主题似乎又应和了当初诗歌的基本趣向:落地于当下,抒写日常生活经验——如同他画作上的一句话,即“如何去爱一片故土”。这个著名的《适得其所》作者,长期以来也是一位个性独特的画家,虽然他素称性格温润,却也不乏张力,像极南方小城的气候特性:亘古绿意、常年潮湿,不乏暖风荡漾,忽而台风骤至,狂野之力猛然彰显,令人措手不及。自上世纪70年代至今,福州若隐若现的现代先锋文化与可圈可点的近现代百年风华融合交织,却从不显山露水。它不像西南边陲,贵州“启蒙社”诗歌成员与“贵阳五青年”先锋绘画团体,彼此碰撞、北上京城举办露天诗歌与画展,动静巨大,却因地缘关系骤起骤落;也不像北京的“今天”诗歌团体与“星星画会”,二者风云际会,声动海内外,更因地缘之故,“星星画会”成为中国前卫艺术运动的肇始,由此写进中国现当代艺术史叙事的开篇序曲。纵观东西方,现代主义艺术运动与现代主义诗歌总是如影随形。早期现代主义诗人庞德以未来主义为标题涉及艺术理论,对他来说,“让它焕然一新”的它,与其说是诗歌,不如说是历史,这是现代主义诗人面对传统的立场与姿态。正如激进的未来主义宣言一样,号召艺术与传统文化决裂,强调古典艺术所不曾有的动感、力度与速度。法国象征派诗人波德莱尔的《恶之花》,其审丑的现实主义创作风格直言“诗歌除了自身之外别无目的,艺术愈是从说教中摆脱出来就愈能上升到纯洁而无关利欲的美”。这些观点对现代艺术的意义在于:强调为艺术而艺术只是手段,为人生而艺术才是目的。从易逝的,琐碎的日常中提炼美,感受短暂的、偶发的普遍性,即所谓的现代性特点。这恰是当下吕德安持续捕捉的“时间打在我们感觉上的印记“。

吕德安三十年来游居于美国与福州两地,跨越时空,体验迥异的人地关系为其生活常态。这批综合材料近作,大多创作于疫情三年,以叙事的多线性、符号的多义性、文化的混杂性,以及表现手法的多样性构成作品特殊的视觉景观。不同的作品,嵌入其中的或是似曾相识的美术史图像、或是福州清末民国时期建筑上留下的印记,或是一行诗、或是几行有感而发的文字、还有看似无意勾勒的意象水墨,以及每幅画上被艺术家称为“蘑菇云“的淡淡黄色光晕。

作为一名资深诗人,吕德安有着细腻的情感与精妙的语言表达能力。不同于上世纪80年代创作的那批具有现代表现主义倾向的作品,也不同于本世纪以来他的许多抽象绘画作品——这次他借由纸本,逐渐回到东方(或宣纸)的手感体验。其对书写符号的自由选择、对图像的拼贴挪用、对现实语境的回应及调侃、对现成品的选择及对材料实验性的开放……,这一切,带给他重生的感觉,他的艺术变得年轻了,充沛的活力开始悄然复苏,艺术家灵魂深处的艾略特“荒原”精神被再次唤醒!

匿名,并非存在感的丧失,正如他的一幅作品上写的文字:我原以为这个世界,再也不会发生意外“,相反,意外却突如其来;作品中的另一句文字“大地是一个身体”,是赞美也是某种深度的危机意识。如果这里的大地指向人类共有的栖居之所,——实在的此岸世界,那么,”山水“作为我们的生存背景,更似变幻无常的彼岸精神。日常的异常与异常的日常,正是这批作品传达给我们的某种潜藏的现代性意味。瞧,画面中安格尔的大宫女邪魅的微笑正横亘在彼岸与此岸之间,看向观众,意味莫名。画面背景是分割成小小探头图像似的方格,那些隐约可辨的中国水墨色块,那些典型的南方山形,孤岛般漂入我们不安的视野里。它们的寂静存在,渺远而深沉。吕德安称其为日常山水,它们只是司空见惯之物,并非取自任何名画,也并非来自名山大川,而是作为一种暗示或作为一种预兆的背景在当下碎片化的社会语境中更凸显其普遍性。