戚叔玉(1912—1992),原名璋、鹤九,以字行,山东威海人。早年就读于燕京大学,后因病休学。1931年,转入北京民国大学文学系,两年后肄业,入塘沽黄海化学社,从著名化学专家孙学悟博士学习颜料制造,后在天津创办当时华北地区规模最大的染料制造企业——中国颜料制造厂。抗战期间移居沪上,先后任中孚行经理、有明颜料行经理、佑宁药厂股份有限公司经理、公私合营佑宁药厂第一副厂长、上海市制药工业技术办公室主任等职。

戚叔玉先生自幼喜爱书画篆刻,曾拜丁佛言为师,学习书法、治印,又拜金北楼为师,学习绘画,与张大千、陈少梅、田世光、丰子恺、蒯若木等名家多有交往,因而在艺术创作方面基础坚实,于山水、人物、花鸟,以及篆隶行草各书体,皆为擅长。生前曾为上海书法家协会名誉理事、上海美术家协会会员、杭州西泠印社社员、杭州西泠书画院画师、上海市政协文史委员、上海市文史馆馆员。

戚叔玉也是国内著名的收藏家。他曾先后于1965年、1980年和1983年,三次将个人珍藏的书画碑帖、文房竹墨、玉器等文物捐赠给上海博物馆,尤其是金石碑帖部分,几乎倾其所藏。2006年,上海博物馆敏求图书馆整理出版有《戚叔玉捐赠历代石刻文字拓本目录》一书,由时任上博副馆长,著名碑帖研究专家汪庆正先生作序,收录的拓本数量多达四千八百余种,分为墓志、造像、杂刻、画像、砖瓦、泉币、青铜、法帖、杂类等九大类。其中,如北宋拓《怀仁集王羲之圣教序》(“慈”字未损本,明内府旧藏,王澍题跋)、南宋拓《九成宫醴泉铭》(沈树镛、刘体乾旧藏)、明拓《石鼓文》(“黄帛”未损本,王瓘旧藏)、明拓《史晨碑》(“秋”字完好本,张德容二铭草堂旧藏)、明拓《孔宙碑》(碑阳、碑阴均为明拓)、明拓《中岳嵩高灵庙碑》(“剖”字未损本)、最初拓《始平公造像记》(“之”字未损本),以及《董美人墓志》(陈伏庐旧藏)等,皆可谓传世最善本之一。此外,如黄易旧藏初拓《孔君墓碣》《张寿碑》《范式碑》册,张廷济旧藏明拓《李广业碑》、清初拓《东方朔画赞碑》,何绍基旧藏《五代后唐颍州开元寺钟铭》,沈树镛旧藏旧拓《礼器碑》《文殊般若经碑》(民国艺苑真赏社珂罗版影印底本),吴云旧藏清初拓《雁塔圣教序》,吴育、李鸿裔等递藏明拓《天发神谶碑》,孙多巘旧藏明拓《兴福寺半截碑》,端方旧藏清初拓《乙瑛碑》(“辟”字二横可见本)、水前拓《瘗鹤铭》, 毕登瀛旧藏南宋晚期拓《皇甫诞碑》,沈曾植旧藏《祀三公山碑》(“熹”字未损本),陆恢旧藏清初拓《嵩山三阙铭》,陈维岳秋水阁旧藏初拓《夫人程氏塔铭》,俞宗海旧藏初拓《元公暨夫人姬氏墓志铭》合册,沈景修旧藏明拓《伊阙佛龛碑》,龚自珍旧藏《兰亭序》等,多为明清以来流传有绪的名碑善拓,弥足珍贵。

名家题跋众多也是戚叔玉收藏碑帖的一大特色。清代以来题跋名家见有王澍、毛怀、顾广圻、张德容、六舟、翁大年、程文荣、朱善旂、沈树镛、魏锡曾、赵之谦、端方、张祖翼、杨守敬、李葆恂、张之洞、宝熙、翁同龢、刘鹗、王瓘、俞樾、叶昌炽、梁鼎芬、吴昌硕、罗振玉、陆恢、童大年、刘体智、金蓉镜、邹安、郑孝胥、曾熙、张謇、康有为、俞宗海、沈尹默、陈运彰等,具有极高的书法和文献价值。此外,不少拓本上还见有戚叔玉本人题签题跋、考校钤印等,由此可窥先生治学勤勉专精之一斑。

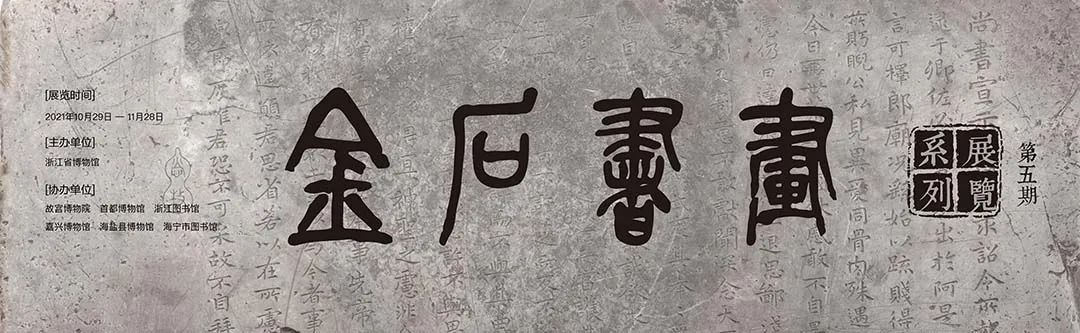

长期以来,对于上海博物馆敏求图书馆所藏碑帖,外界了解不多。今承蒙上海博物馆领导和同仁的大力支持,以戚叔玉捐赠为主体,我们十分荣幸地能在“金石书画”第六期举办该馆收藏碑帖特展,共展出善本碑帖八十一种,这也是这批翰墨瑰宝首度与公众见面,意义非同寻常。现择其尤善之本,略作赏介,以飨广大金石书法爱好者。