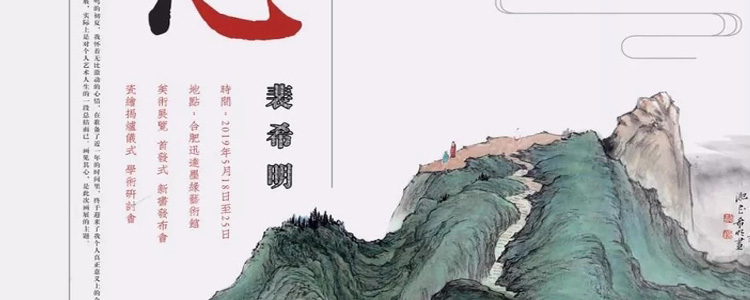

经江宁博物馆许长生馆长介绍,我认识了安徽合肥的青年画家裴希明,虽然和他只有一面之缘,由于他的父亲裴家同是从江宁走出去的著名画家,除了多了一份乡谊情愫,希明的画作也让我见识到了喧嚣书画圈里的几分平静。希明的绘画得家学传授,自小就显示出一种既厚重又灵动的禀赋,二十世纪八十年代,作为国内为数不多的出洋留学者,他东渡日本在秋田大学研修了四年的西方绘画,打下了坚实的造型功夫和写实技巧。学成归来后,他即转向了中国画创作,希望可以在西方写实画和中国传统写意画的结合中找到另外一种表达。

为了达到上述追求,希明像着了魔一般沉浸在日日夜夜的笔耕不辍中。在我认识的画家中,才情恣肆者有之,笔意高趣者有之,然而,如希明之归耕砚田,焚膏继晷这般勤勉,无论何时何地,须臾不曾放下画笔者则不多见;特别是在时下书画圈风气失当,各种奇技淫巧喧嚣尘上的时候,希明仍然坚持理想,去研习传统、临法自然、磨砺心境、甘守孤寂,把丹青描绘当作学问来做,心源笔意自然要扎实许多。

一如沈周所言:“山水之胜,得之目,寓诸心,而形于笔墨之间耳,无非兴而已矣。”由意而兴,由兴达情,其人其画犹如一股清流沁人心脾,这是我最看好他的地方。

他擅长山水之道,展卷甫观,黄山奇绝、新安秀丽、三峡险急、五岭逶迤,无不入画成景,情境交融。水墨饱满乾湿苍润而笔意流畅,技法娴熟而蕴含变化,皴擦点染相得益彰而难言其妙,运笔如斤而大气凛然。

山高岭危、水激浪飞、树葱松虬、云悠气闲,亦工亦写,大画造势,小画追趣,画技有厚度,心境有品位。应该说,他的山水技巧早已“烂熟于胸”,大有“唯心所为”的信手拈来之感,这恐怕离不开长期的思考与用笔,从“用笔千古不易”到“用笔千变万化”,这种“笔到写心当自如”的境界应当是学习书画之人追求的目标。

希明的中国山水之所以有这样的成就,除了家学渊源和对于中国传统绘画的热爱,同时也离不开他擅于学习,不断通过临摹中国古人经典作品获取灵感。上至宋元张择端《清明上河图》、黄公望《富春山居图》,中到明清的“扬州八怪”金农、“金陵八家”龚贤、“新安画派”渐江,下及现代黄宾虹、张大千、傅抱石、陆俨少、潘天寿、赖少其等,希明竟然花了近十年的功夫,临摹了这些大家的全部画集作品,这种过人的毅力和严谨的治学态度现在已不多见了。

希明的勤奋一方面表现在对古人经典的膜拜上,另一方面也表现在对自然山水的尊重上。每年希明都要抽出时间外出历写生,以壮情怀。如果说,坐拥画斋临习古典给了他向传统求法立规的一方天地,那么,鲜活的大自然给了他更加广阔的思维视野,所谓“搜尽奇峰打草稿”,黄山武夷、新安富春、徽州古道、峡江虎跳,远山一线如黛,近石突兀嶙峋,每一次流连其间,他的艺术感觉都是不一样的,笔下的物貌景致也是不同以往的。同时,山水画作为精神化的自然,他并没有简单停留在对客观万象的机械模拟阶段,而是通过领悟山水与生命的冥契合一,达成物我不二的浑然境界,如此便可以随意挥洒出胸中无尽的宇宙状貌。

这些年,他还养成了每年去欧洲的习惯,阿尔卑斯的风貌、多瑙河的流荫、意大利文艺复兴的文化、法国印象派绘画、遍布欧洲的博物馆和艺术中心等,这些历和写生给了希明艺术营养的多样性,他真正开始思考如何在东西方艺术的融会中找到中国当代艺术新的表现形式这一历史命题。时代不同了,要求画家转变观念,在笔墨技巧上也要更新,与时俱进,这是时代的召唤,也是时代的使命。因此,在他的最新作品中,已经有更多的色彩泼墨加入,画面元素更加丰富,更具有国际范儿。

希明亦善画梅,几十年来,他研摹过王冕、文徵明、唐寅、青藤、老莲、八大山人、石涛等画梅之作,又以金农、汪士慎、吴昌硕等书法用笔入画,努力自立门户。由于涉猎广博,见识诸多,以梅为友,故而所作之梅,能够达成“梅有千万姿,我独三两枝”的个性画语,疏淡浓密,知长短、晓肥瘦,信手拈来,随性而去,梅枝之浓墨粗笔写意,梅花间寥寥细致工笔,工与写、粗与细、墨与水、形与色、意与境对立统一,有机结合,既表现了梅之高洁,又凸显了个人情怀。尤以蓝笺作底,金水当墨之金梅,满纸湛蓝间,梅塑金身处,花香展卷可嗅,有一种秀逸平和、明洁幽雅的格调,最为坊间追索者看中。

希明的画很乾净,可能与他的顺境有关,中国有句老话“梅花香自苦寒来”,如果历练再多一些,他的山水画成就应该更高一格。希明知天命之年,思想成熟身体壮硕,正在步入艺术殿堂的黄金年代,这一点,从他最新的作品中可见端倪。用笔着墨、画面把握、赋色施彩、长诗短跋,明显呈现出一种爆发前的平和与寂静,这应该就是他内心所尊崇的从师古的精到、师物的不拘转向师心的性情的最高画学境界。在传统基础上创新,以变为工,不与人同,在希明的书画探索之路上,已经是前程敞亮,曙光普照了。

是为序。

周积寅

金陵苦乐斋

2018年秋

在一次“中国画名家七人作品展”上,裴希明的国画山水引起了我的关注,我当时就对希明的父亲——著名画家、比我小三岁的家同老弟说:“你的儿子将会超过你。”家同很高兴,笑着说:“这正是我的希望。”

自古以来,中国人总是希望一代更比一代强,所谓“青出于蓝而胜于蓝”,说的就是这个意思。

最近,我又看了希明的两本画集和一些有关他的资料。我深觉希明的国画成就,不仅来自他个人的禀赋和家庭的熏陶,更来自他自幼的刻苦学习和不懈拼搏。

我以为,一个画家得以成功,应在师古、师物、师心三个方面痛下功夫。

师古是临摹历代经典画作,从传统中汲取精华。这一点,我从不怀疑希明对传统的浸淫之功,上至宋元馆阁,下至近现代诸家,希明几乎临遍了世可所见的全部经典。

师物是到处写生,对自然景物,了解其外在的形貌,领略其内蕴的精神,感受其无穷的变化与蓬勃的生机。我知道,从留学日本,开始接受东洋西画精粹的少年勃发,到知天命之精壮,希明的脚步踏遍了中外名山大川,山形水意,尽揽心胸。

师心是在师古、师物的基础上,通过人情物理往复交流,使自然的丘壑成为胸中的丘壑。再以自己苦练出来的笔墨技巧,使胸中的丘壑成为纸上的丘壑,这才可以完成一幅体现自己综合素养的富有个性的作品。这些年来,希明性情愈加成熟,加之裴门多结善缘,常与鸿儒名家走动,希明耳闻目睹,思画笔意,渐有高士气象。

可以说,无论师古、师物、师心,希明的确都做足了功课。

按理说,希明家传醇厚,无谋生之虞,笔墨娴熟,深得古人之法,完全可以做一个无忧无虑的神仙画家。然而,他却好学而敏思,师古不泥、师物不拘、师心不囿。对于前人作品并非一味顶礼膜拜,对于山水状貌亦是取其形态,交游天下却常怀其纯,他毕竟是这个时代的青年,有不同于古人的生活处境和生活方式,有这个时代赋予的思想感情,作品中经常可见时代气息和个性特点,有不同古人的绘画语境,这很正常,甚至很应该。

希明到处游历写生,对于山水状貌亦是取其形态走向,并非拘泥细节地刻画以求形似,侧重整体气象的把握。他用他所消化的有所变异创新的笔墨技巧,总能在作品中显现经过自己心灵焙铸的客观景物的独特的美。于是,他在写生基础上创作的《长江万里图》自然又成为标注其个性水墨意境的恢弘之作。

裴家常与坊间名望高人走动也是传统,希明亦从善如流。然交游天下却常怀其纯,虽高朋满座,好友三千,只取格调超然、志趣相投者一悦,文章风流,人生意趣,身心得以养哺,精神得以历练。

他技巧过了关,生活有积累,又具坚韧而又洒脱的性格,广纳百川的胸襟和广泛地从一切美好事物中吸收营养的心灵,因此他的画作始终有一种开朗、舒畅、清丽的风格。这是一种在师古、师物、师心有了综合成就之后所形成的富有个性的风格。

他画梅也画得很好。我看到他所画的梅花,便想到了汪士慎所画的梅花。虽然我一向喜欢“赏心只有两三枝”十分简洁与清冷的梅花画作,但希明的梅花也使我获得了一定程度的审美满足。希明这些年一直在中、意之间游走,米兰的时尚气息,罗马的古典氛围,佛罗伦萨的别样情调,欧洲各地的博物馆、古代城堡、艺术中心都留下了他的足迹。这些欧洲的艺术更使一个单纯的中国山水画家,开始认真思考中西绘画艺术的结合问题,也使他的新作品中充满了新的艺术处理方式。

希明还在努力前行,他不会只以超过其父亲为最终努力目标。我说希明是出蓝之青,这蓝不仅指他的父亲,而是泛指曾教导过他的所有画家。

郭因

合肥琥珀山庄红尘绿屋

2018年8月