UCCA沙丘美术馆于2019年4月23日至9月8日呈现展览“敢当:当代神石注疏”,收录10位国内外艺术家的作品。这些作品在形式或材料上均与石头有所联系,也偏向从当代的眼光审视这一沉默的文化质料。艺术家的个体意识借本次展览的机会降落到广阔、古老的集体意识之中。本次展览特依据UCCA沙丘美术馆的独特空间而设计,这座由OPEN建筑事务所李虎和黄文菁主持设计的美术馆隐于距北京约300公里的阿那亚黄金海岸社区内的沙丘之下。借美术馆首次于春夏两季开放的展览机会,UCCA沙丘美术馆期望借助其自身独特的地理位置和建筑特色,向更大范围的公众推广中国及世界范围内的当代艺术。本次展览由UCCA策展人杨紫策划。

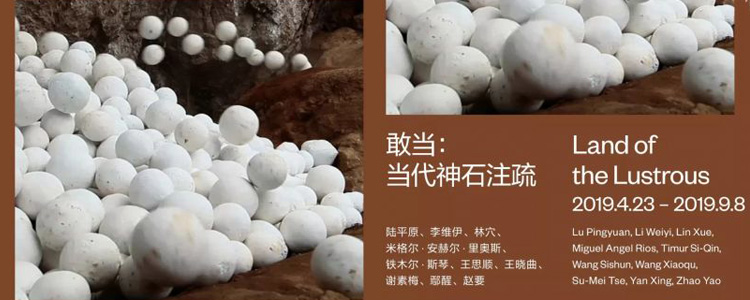

展览作品仿佛是“万物有灵论”的注脚——即便是石,也包含生命、感知和思维能力。王思顺的《启示16 9 1》为捡拾来的石头赋予拟人化的视角,三块矗立着的石头庄严地站在一条直线上,拘谨地互动,仿佛在参加一场紧张的宗教仪式。赵要、林穴和米格尔·安赫尔·里奥斯选取普通形状的石头,却通过细节、位置和动势的经营,让作品获得生机:赵要将巨大的红色玛尼石置于沙丘美术馆前方的开阔海浪沙滩之间,宛如汲取阳光的细胞;林穴将山中捡拾的果核描绘成漂浮的星球,或一个有机的生命系统;米格尔的录像中从山上倾泻而下的石球,亦让人联想起非洲羚羊才具备的矫健活力。

石头的“有灵”从侧面提出这样一些疑问:人类是否是世界万物的唯一尺度?以人的需求衡量一切价值,这种普遍化的理解世界的方式是否失于狭隘?这种狭隘性是否会随着城市化和现代化进程而形成异化的体制?——因为,只有人才能在资本的世界内消费、生产、创造剩余价值,在这场游戏中,自然只能充当被动的质料。铁木尔·斯琴与谢素梅均试图想象出与自然本身不同的尺度模型。铁木尔·斯琴于2019年创作的《刺柏》宛如一块人类纪之前的广告牌,宣告着其所在时空的道德观念。谢素梅“藏石”让人联想起古代中国文人收集奇石以寄托对自然山水的向往,不过,她对石的展示更具有存在主义意味:在经过千百年自然界锤炼的存在物面前,人以自身生命周期衡量时间,是否可能被理解为一种荒诞的行为?李维伊的《石冢》或许以更为幽默的角度述说这种荒诞:观众戴上VR眼镜,便立刻位于石头的内部,肉身与它同等坚硬。

凭借石头以上神秘、自为的意象,在“敢当:当代神石注疏”中,几位艺术家构筑了更为虚幻的舞台,进一步将它置于“奇谈”之中。陆平原在三块石头上镌刻了关于艺术小组“陨石猎人”寻找地表陨石并将它们发射回宇宙中的系列故事;鄢醒还原了自己写就的、探讨中国民国时期工业设计的小说中,玉石和灯具共处一室、交相辉映的场景。王晓曲的绘画试图停留在拍摄者和艺术家对同一个图像解读的分歧上,艺术家赋予从网络下载来的生活照和旅游照富于想象力的曲解,诸如“摸着石头过河”之类的标语被奇诡地图解化了。

展览以神石的神话与传说——其中多数诞生于悠远的中国古代——作为框架,与这些作品形成诠释上的对应。这种视觉的误读,与古老传说在漫长的口口相传过程中体现出来的开放性“神似”——正如中国神话学学者袁珂所说,“神话传说在民间的流转演变,情况复杂,难以究诘”。然而,在这次展览中,基于惯例与流变之间的话语与更具包容性的艺术视觉系统联结起来,互相呈现为与准确无关、却具有启发意义的注释。展览试图以此重新挖掘和召唤在当代艺术语境中不常被提及的文化意蕴。灵石崇拜在中国有着悠久的历史,“石”这一极为常见的形象因此在民众集体潜意识中获得了神奇的光晕。这种光晕与展厅中艺术作品契合地相遇,避免了维特根斯坦描述“置于语言的图像”时的那种焦虑感。