前言

古希腊神话中有一个美少年名为那喀索斯(Narcissus),有一天,他在水中发现了一个俊美的脸庞,眼睛明亮,面容妩媚,还有一头像太阳神阿波罗那样的卷发。他彻底迷上了水中的这张脸,每日茶饭不思,日渐憔悴而亡。

殊不知,那喀索斯深爱的这张脸,原来是他自己的倒影。

关于“脸”的痴迷甚至自恋,并不是今天的人才这样,自古以来的肖像画就是力证。

不管是达芬奇对脸的“痴”,画出了《蒙娜丽莎》那样有着深邃眼神的历史绝唱,还是顾恺之的《女史箴图》刻画的先贤圣女,肖像画一直都是中西方艺术大师喜爱的题材。

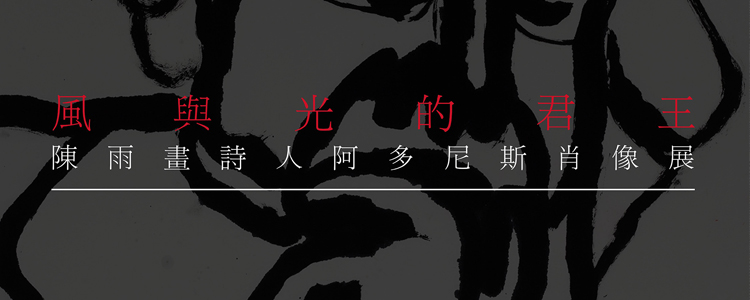

有趣的是,我们本次展览《风与光的君王》展出的42幅作品,大部分就是关于“脸”。这些作品出自艺术家陈雨之手,他聚焦刻画叙利亚诗人阿多尼斯的脸,因为从脸相可以看到他的一生。

阿多尼斯是第十三届“诗歌与人国际诗歌奖”获得者,本展览是为了致敬阿多尼斯的成就而诞生。

“诗歌与人国际诗歌奖”由黄礼孩先生创办,他每年在全球范围颁发奖项给优秀诗人,在欧洲被诗人称为“中国诗歌界的诺贝尔文学奖”。

诗人阿多尼斯原名是阿里·阿赫迈德·萨义德·阿斯巴尔,1930年出生于叙利亚北部农村。他毕业于大马士革大学哲学系,并在贝鲁特圣何塞大学获文学博士。

因为中东局势动荡,许多阿拉伯人一生颠沛流离,失去了家园,失去了土地,但唯一没有失去、也无法被夺走的,是他们的语言。所以,阿多尼斯一直坚持用母语阿拉伯语写诗。

迄今为止,阿多尼斯共创作了五十多部著作,包括诗集、文学与文化评论等,曾被萨义德称为“当今最大胆、最引人瞩目的阿拉伯诗人”,也在世界诗坛享有盛誉。有评论认为,阿多尼斯对阿拉伯诗歌的影响,可以同庞德或艾略特对于英语诗歌的影响相提并论。

说起阿多尼斯,中国人并不陌生,他历年是诺贝尔文学奖的热门候选人,著有《我的孤独是一座花园》等中译本诗集。

孤独是一座花园,但其中只有一棵树。

绝望长着手指,但它只能抓住死去的蝴蝶。

太阳即使在忧愁的时候,也要披上光明的衣裳。

死亡来自背后,即使它看上去来自前方:

前方只属于生命……

——阿多尼斯

没有人能像阿多尼斯那样,把孤独写得这么悲凉,但又充满阳光。

一般诗人给人感觉是抽象的,但阿多尼斯的诗,他字斟句酌,现在已经90高龄的他观察万物丛中的每块石头,每朵花,每张脸上的每条细纹,他忧伤但不失骄傲地写出“世界让我遍体鳞伤,但伤口长出的却是翅膀”这样的句子。

本展览展出的42幅作品,是艺术家陈雨对阿多尼斯的有感而发。他用毛笔致敬西方诗人,中西合璧,完全打破了过去传统意义的肖像画。

陈雨是70后,广东省雷州市人,广州美术学院油画系研究生毕业,现居北京宋庄。他喜爱诗歌,近年痴迷于各个世界诗人的“脸”。他笔下的阿多尼斯,时而托腮沉思,时而摘下眼镜,时而闭目养神,眼神凝聚了一股随时迸发的光芒,平静的脸上有一股智慧与坚毅。

中国东晋画家顾恺之曾说:“传神写照,正在阿堵中。”意思是,肖像画要追求形神兼备。陈雨敏锐捕捉阿多尼斯脸上的表情与心境变化,结合自己对诗歌对艺术的理解,透过写意的笔墨,把一切形神都化作诗意。

阿多尼斯仿佛凝视着我们,时间凝止在空气中,呼唤我们聆听他们的诗歌。

我曾与阿多尼斯有一面之缘,看到陈雨画的阿多尼斯,又忍不住回想起真实的阿多尼斯,实在太惟妙惟肖了。

但不管陈雨的毛笔怎么挥洒,他会故意在画面中留下一处红墨,暗示诗人积极乐观的处世态度,因为在他眼里,“没有谁能像阿多尼斯那样,一生历经风雨,依然散发出自信与乐观。”

阿多尼斯写一首诗,并不是简简单单写诗歌,而是书写整个文明。

同理,陈雨画一幅肖像画,并不是简简单单画一个脸,而是书写整个人生。

陈晓勤(艺术维C创始人)