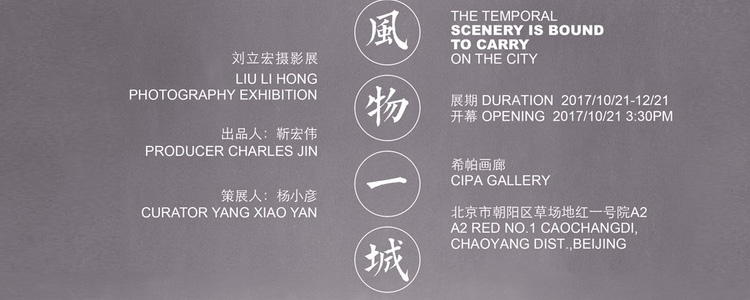

展览介绍《风物终归载一城》

文/杨莉莉

刘立宏老师是我在鲁迅美术学院摄影系的授业恩师,既是我的硕士生导师,也是我本科时的授课老师,当他指定我为他的这本新画册写一篇序言的时候,我有些惶恐,也感到荣幸。

我离开了美院系统,在综合性大学任教,至今已有十四年了。这个转变对于我来说,是一个非常大的“异化”过程。十四年来,我几乎离开了美院里面熟悉的话语诠释体系,这是一个由怪诞的符号学、强辩而不得真义的解构主义,以及形形色色左派哲学分子的不知所云组成的话语体系。我现在所研究的社交摄影—是由社会网络分析、视觉演化理论、心智进化理论以及第四波女性主义等知识谱系所构成的。

由于“异化”,我不太想沿着所谓的“观看之道”来读取刘立宏的作品。因为一个艺术家的观看之道,跟他积极地参与“被观看”有很大的关系。也就是说,艺术家要积极入各种圈子、坛子,要有跟策展体系、美术馆体系等社交的能力,要参与到可被阐释的观念里面……而拍摄者是个大龄宅男,敏感羞涩,还曾经被轻度抑郁症所折磨。我研究的是社交网络摄影,而他却是一个在前社交网络时代拍摄照片的人。

刘立宏本科毕业于鲁美染织系。选择纺织品产业领域的男性,大多具有敏感、细腻的心性。人在东北,精神不朝北,和粗犷的东北大老爷们的气质有较大差异。刘立宏颜值高、非直男、声线柔,善于用碎的直觉不经意地观察他的周遭。

多年后看刘立宏的作品,我觉得比较适合用个体的模型来考量他的作品,几乎完全可以抽离掉他的社交维度。如果考虑到一些国外艺术家(的画册)对他的影响,那也是拍摄者自己的个体路径“挑选”出这些艺术家,例如摄影家菲利普—洛卡·迪柯西亚,和他的那本著名的画册《生命故事书》。就像一个孩子自己跑到糖果店挑选出自己的心头所爱,而不是被时尚的餐饮和朋友的推荐左右着,安排每个季度的进食。

作为一个宅男,刘立宏的作品大多具有一种“私密性”的摄影趣味,但他这种“私”,并非一种小的趣味,不是自私的“私”,而是尽可能地发挥细碎直觉的观察力,就像在一个来历不明的意识上升时候的记录,或者是没有任何意图和要素齐备下的巡街抓拍。没有任何谋局社会意义的野心,也没有决定性瞬间的建构,就是在行走观察的间隙、意识萌动的时候,觉得有意思的时候,本能地按下快门,事后挑选出最顺眼的单张。

我个人觉得,刘立宏的摄影趣味,是他对时间观念、空间感知和心理维度的叠加。一个宅男的敏感,不是来自人的接触和压力,而是自己陷入一个时空状态下的顺从或抗拒,是独处时心智模块的处理方式。从作者对自己作品系列的命名就透露出这一点:《冬至》的时间性,《工业城市花园》的空间归纳,以及《游移》的心理自觉。

风物的时间呈现

刘立宏在早期主要进行女性人体的拍摄。那是1990年代前后的事,刘老师找了一些体态臃肿、上了年纪的女模特拍摄,并且使用多次曝光或者后期错位拼贴,探索呈现的可能性。他的《灰格子》摄于1997年,那时候我才大二,正在探索各种摄影技术。我喜欢这件作品中慢门拍摄运动体的虚化修辞,以及在暗房里面煞费苦心冲晒出的各种度数的灰。

我当时疑惑的是,刘立宏老师为何拍摄体态臃肿走形的中年女性呢?如今,我也人到中年,女人对时间的敏感,往往是来自身体的变化,骨骼的松动、肌肉的松弛和别人不愿停留的目光。我相信,刘立宏对时间的理解,也是一种“宅”的私下观察,不是拿着镜头拍摄那些高歌猛进的物质堆砌,而是让灰色女人体,让女孩成为母亲的身体,让女孩奉献给时间的身体,成为时间本身的记忆。

后来的作品《冬至》,几乎都是在黑夜里拍摄的。东北沈阳是一个萧条的城市,萧条城市的萧瑟时刻,可以想象,刘老师拿着玛米亚7II中画幅相机在夜晚独行,等着城市在夜色下的褪去,等着一些新的意识撞进来的概率,等着所熟悉的风土风物敞露着另一种形态的秘密。

城市的空间感知

我相信刘立宏对这个城市有很强的感悟。东北是中国最新一轮经济泡沫化的受害者,原本是共和国的长子,现在则成了全国GDP的拖累。宛如一个时空的倒错,三十年河东三十年河西。以前东北所具有的资源禀赋、国家重视、体制力量,现在都成了“资源的诅咒”和体制僵化的区域。

刘立宏的《工业城市花园》,柯达彩色负片的暖黄色调,勾画出沈阳这座处于经济衰退中的重工业城市的疏离景观。有一张照片看起来很怪异,用陶瓷的盘盘碗碗拼接成的一条龙,像一个巨大的前卫雕塑矗立在空旷的荒野上,这个看起来像巨大昆虫的雕塑,有触角,有爪子,骇然张开大口似乎准备吞噬什么。瓷器组合得非常之密集,给昆虫造型增加了视觉聚焦。

《消失的土地》拍摄的是即将被“改造”为城市人文景观的,在城市边缘暂存的乡村土地风景,拍摄者采取统一的水平线式构图的横幅画面,强调这是尚未雕琢抑或破坏,比较纯粹的自然景观。大片的庄稼地贯穿于整体作品之中,使用美兹大功率闪光灯正面打光,照度可达到数米距离之远。天地自身的浅色调,正面光的剔除阴影,乡村常有的烟、雾,这也是另一件作者传达空间感知的作品。

个人的心理维度

我不想拔高刘立宏的社会意识,但我强调过,一个好的艺术家,不能够完全用文科体系的语言来描述,他可以是很“宅”的、很“私密”的,但这种藏在个人意识下的是社会呈现,会更具体更有力量,也能透露出更多样的信息,它不妨碍也不降格这种有力的“公民影像参与”。它将一个城市的风物气韵,用更具体的也更细碎的人格力量展示出来。我一直觉得,“宅”不意味着“窄”,而是另外一种“载”。

刘立宏坦言自己曾是一个病人,一个抑郁症患者。他开玩笑说,以后谁得了抑郁症可以来我这里,包治。他也讲述了抑郁症期间的一些痛楚和不堪。贝克行为认知(Beck’s cognitive triad)是经典的抑郁症理论。抑郁来自认知三角的负面,对自己的负面思考、对城市/社会的负面思考和对未来的负面思考。立即打断负面思考,迎来一些活跃直觉的苏醒,则是行为认知治疗的关键。

我也开玩笑地说,也许摄影是他的一种行为疗法,用一种走动巡街的方式、用在黑暗里按快门的方式、用等待意识撞进来落网的方式,做了一场真正的治疗。所以有了《游移》,这有关追寻过程中强烈心理投射的作品。

《游移》这件作品,典型的快照风格,非常放松的画面,又十分耐看,整体的疏离中又有五味杂陈,寂寞无奈。这些作品看了许多遍之后,我发现有一张照片始终打动着我,坚忍倔强地存在着。这张照片拍摄的是逆光下有着心形图案的半透明的一簇气球,心形在黑白照片中呈黑色,占据了每个气球的大半位置,犹如一张张没有被照亮的人脸。每一次我总想从这一张张心形脸上观察到什么,他的眉目,她的表情,它们的诉说,但仔细端详之后什么也发现不了。是的,这是一张能够主动邀请观者端详它的照片,似乎具有魔性,让你认定,一定能从这些脸上找到点什么,也不会为失望而失望。

2013年之后,刘立宏开始更为纯粹直接的摄影探索,他的近作《松》取材于沈阳福陵和昭陵院子里的三百多年树龄的老松树。他使用8×10(英寸)大画幅相机拍摄松树的局部枝丫姿态。(图6)《溪山图》则是拍摄位于辽宁本溪市的关门山地带,在冬天的雪后拍摄,画面里,山上的树林落去叶子而呈现半透明的感觉,暴露出山脊原态,积雪覆盖则增强了山的轮廓,有些许宋人山水的苍劲寂寥之感。(图7)这两个系列近作皆使用黑白胶片,具有大画幅的精密细致的层次,及黑白银盐基调所具有的颗粒和质感。这些照片从心理层面呈现出作者对时间和空间的思索与感悟。

有表情的视觉属性

应该可以这么说,时间观念、空间感知和心理维度是这本画册—《刘立宏:风物一城》的核心意义。尽管在综合性大学文科学院任教,我本质上不是一个社科老师,而是一个视觉工作者。我一直认为视觉属性才能反映艺术家最重要的心理维度。

和国内外常见的无表情外观(Deadpan)的景观摄影不同,刘立宏的作品,散发着温情和眷恋。首先是色调方面,无表情美学注重标准的色温呈现,如有偏色的话一般会偏冷色调,而刘立宏的彩色摄影作品有一个整体的暖色调倾向。再者是光线的方向、质感不同,无表情趣味的作品一般是在阴天散射光下拍摄,摒弃光影修辞,营造一种“客观”的感觉。而刘立宏作品则很多选择光质柔和的侧光(包括前侧光及侧逆光),《冬至》与《消失的土地》则是开创性地使用大功率手持闪光灯,人造光与自然光混合照明的方式,光影呈现的多个可能给照片带来情绪与情感的浸入。

最后,刘立宏对所拍摄景观的态度、立场,及选择的景物不同,无表情作品大多是故作冷静的,具有不同程度的批判意识,摄影者将拍摄对象当作他者来看待。而刘立宏的时间观念是私人化的,他的空间感知是生活化的,他作品的视觉属性是有表情的。风物是他的风物,城市是他的城市,风物终归载一城!

2017年,深圳

《摄影与个人日常——关于刘立宏的摄影》

文/顾铮

现在位于沈阳的鲁迅美术学院摄影系任教的刘立宏,是一个把摄影与自己的日常生活有机而又自然地结合在一起的摄影家。几乎从不离开沈阳这个中国东北大工业城市的刘立宏,把他所有的视觉兴趣与观看热情集中于沈阳的街头与小区。他大量拍摄,然后再把许多看上去没有任何联系的散乱的现实片断,经过巧妙的编辑,把这些影像片断拼组为一个虚实相间的超现实的城市图景。作为一个都市里的“游手好闲者”,刘立宏耐心地在城市的街头闲逛,敏锐地抓捕现实世界中偶尔探头、可遇而不可求的鬼脸“峥嵘”(真容)。在他的这些主要采用抓拍手法的照片中,我们既可以看到沈阳这个中国北方城市特有的气候(他经常会在雪花飞舞的时候出门)、生活方式与城市氛围,也可以领略城市本身令人超乎想象的惊奇“创造”。这些摄影,把地方性与人类生存状态结合为一体,却又富含对于生活的温情幽默与温和讽刺。

现代生活的魅力在于日常中的琐碎所展现的细微而又丰富的生活细节。为了展现现实的也是生活的复杂细节,刘立宏带着照相机,还有那支被他运用得出神入化的闪光灯,从白天走向黑夜。他以娴熟的闪光灯技巧,采取了向隐退、沉没于黑暗中的事物投射强光的特殊表现手法,来呈现因为强光的刹那到访所造成的周围环境与事物的陌生感。在他人手中,闪光灯一般只是作为一种解决光线不足而采取的技术性辅助手段,但刘立宏却把它作为一种摄影语言加以积极地开发与运用。

这种向远处的无边深邃打出闪光的拍摄方法,就像是在向无边黑暗投射一颗照明弹。虽然不是永远却也暂时性地驱逐了黑暗,并且也因此点亮了某种希望,当然,同时也给出了现实的另外一副面孔。不过,他“投掷”光线的目的,并不仅仅只是为了驱逐黑暗,而是快意于瞬息之间由闪光所带来的一片明亮甚至些微的暖意。他是以向无边黑暗传送瞬间光明的办法,做出了传唤事物到场、拯救事物于黑暗之中并且将其永恒定格于透明底片之中的努力。以这样的独特语言与特殊手法,刘立宏重新塑造了事物的轮廓,确定了它们的身份,令众多事物在黑暗中脱颖而出,甚至获得本来无法在白昼拥有的意义与价值。因此,他是一个事物生命的赋予者。他用光赋予生命的光彩,在闪光的瞬间升华事物,令它们获得重视。他的闪光灯光在抵达事物的刹那,既改变了所要照亮的事物与背景的关系,也重建了摄影者与现实的关系。当然,这同时也彻底改变了我们对于现实的感受。刘立宏用向生活—哪怕是已经进入了黑暗的生活,投射强光、强行介入的办法,让平庸生辉,使日常闪光,更令现实生活借机展现其不为人知的妩媚。而这种迥异于白昼的妩媚,如果没有他那支如同阿拉丁神灯式的闪光灯的眷顾,是没有可能让我们体验到的。

而刘立宏的《消失的土地》系列,是一部拍摄于2010年的纪实力作。当然,“纪实”两字是否涵盖了这部作品的全部,其实大可讨论。在此也只是一种暂时的确认。他照片中的这片土地,本是典型的东北农田。这样的农田,其土壤肥沃丰饶自不待言。他的照片用丰富的色彩和细密的描写,向我们展现出夏日里农作物的蓬勃长势与秋天丰收的喜人形势。但因为他所在学校的搬迁,他所拍摄的这片土地就要被、而且现在已经被坚硬的水泥所覆盖。原来,《消失的土地》所关注的、拍摄的、展示的,其实就是一片普通的东北农地,如何逐渐地被现代化、城市化的理想、欲望与想象所消灭,如何从一片富于生产性的土地演变为冰冷的水泥地的过程。他不动声色地、精细地具体呈现了一种发生在他的生活中、与他直接有关的在地(local)的变迁,一种“自然”在人的欲望与意志之下,如何向一种“文化”的变迁,而且从某种意义上说又是一种自私而又粗暴的变迁。

《消失的土地》所呈现的,既是一个“自然”被“文化”所“改造”的过程,也是一个富于生产性的土地由“软”变“硬”、由生产到不产的过程。这同时就涉及中国农民如何以土地为生,最终如何离开土地的过程。因此,这个过程也是一个农民们如何从土地的主人变成为土地的客人的过程。这一切变化的更大背景就是当代中国的社会剧变。而这种变动,在刘立宏的细腻、饱满的描写与刻画中,在刘立宏的精密审视下获得丰盈的呈现。其实,这组作品虽然充满了一种新画意的外表,张张画面都经受得起细细的品评,但实际上,却与当下社会变动中,中国农村如何消失、农民如何离农、农业如何衰败等严峻现实环环相接。

从观看方式看,他既保持了一定的审视距离,却又通过饱满的色彩表现出了一种急切的现实关注。他将日常的诗意与对日常的哀悼同时记录了下来。这既是个人化的记录,也是一种个人化的抒情。在这里,记录与抒情的边界在哪里其实无从说起。在《消失的土地》系列中,随着季节的变换,土地与农作物的色彩逐渐由生机盎然的绿色向奔放的金黄色转变,然后再由丰盈而渐渐走向枯竭。他的照相机所记录下来的农作物的枝枝叶叶,似油画笔触在画面中交叉掩映,腾挪闪藏,煞是好看。他的《消失的土地》饱含充满沧桑感的生命痕迹,也以复杂丰富的肌理从视觉上展现中国东北地方的地理与自然特色,所谓“在地性”(locality)是也。当然,更重要的是,躲藏在这背后正在发生的社会变化。诚如英国摄影评论家格里·巴杰(Gerry Badger)所说:“地方摄影中最迫切的问题是该地的历史,它是怎样受到时间、气候和人类的影响的……自从20世纪70年代以来,最优秀的地方摄影并不只是希望观赏者去居住在摄影师描述的地方,而是要求观赏者深入思考某一地方是怎样出现的,环境和社会压力怎样去改变它,人们又该怎样去利用它……在拍摄一个地方时,我们不只是在拍摄大自然,我们始终在拍摄文化。”刘立宏的《消失的土地》系列完全经受得起从“文化”这个角度所给予的检验。

所有的努力都是为了发现新的可能性。从刘立宏的作品来看,他其实一直在坚定地、明确地探索属于他自己的摄影主题、风格与语言。一切的变化服务于一个不变的目标,那就是寻找一个也许是根本性的、不变的东西,那就是有关摄影与摄影家的个人日常如何结合的问题。他总是在坚定地、持续不断地挑战自己,他的每一个变化都非常显著,又是那么确定,给人以谋定而动的强烈感觉。而且,每次探索的答案却又是多么的出乎意料而又有迹可寻。

2011年,上海

《影纹与墨性的相互转化——我看刘立宏的黑白摄影实践》

文/杨小彥

熟悉中西美术的人们,对于这两种艺术的相异品质都有视觉上的强烈感受。但是,具体而言,这种差异究竟意味着什么,如何定义背后的文化含义,以及透过这一层文化含义呈现了怎样一种精神气质,自从西方艺术及美学进入中土以来,就一直争论不休,至今仍然没有明晰的结论,处于一种人云亦云的状态中,而又因时尚理论的进入给划分为不同的时期。从胡适的“科学主义”到今天的“福柯主义”,从“美的反应论”到李泽厚依据中式黑格尔主义转化的“积淀说”,再到无法廓清其边界的“现象学美学”和“关系美学”,无一不遵从这样一种割裂的传统延续至今。

落实到实践中,一百多年来所出现的各种风格流派,更以一种复杂多变的样式,书写着丰富多彩的历史。而且,更重要的是,这一历史所表现的,恰恰是现当代艺术家,一方面他们面临着前所未有的困境,另一方面他们又身处充满可能性的机遇之中,为实践带来难以想象的创造性契机。敏感的艺术家迅速抓住这千年未遇的契机,寻找风格和样式的突破口,以期闯出一条脱离中西羁绊的新路子。但是,更多的从事艺术实践的人们困于其中,茫然无头绪地挣扎在各样争论的泥潭之中,无法找到个人明确的方向,以致最后穷其一生而一无所获,徒然成为历史的过客与旁观者。

摄影在这当中一直扮演着一个独特的角色。

从科技上看,摄影绝对是西方的产物。幸运的是,这一视觉发明出现不久,就已随着殖民者的枪炮抵达了中国南方,不仅留下当年难得的影像,更重要的是,这一技术的早期进入使中国摄影获得了历史性的先机,使它的发展几乎可以与西方摄影比肩同步。

然而,这只是表面现象。尽管1842年前后中国就出现了摄影家的身影,随后技术的进入也随西方科技而获得拓展的空间,但是,摄影作为观看方式,却又以一种特别的方式,触及了不同民族视觉文化传统的敏感点,以至出现了相异于“他者”的风格与追求。在这一方面,民国早期的“集锦摄影”无疑是重要的案例。

清末画家邹一桂对于西洋画的态度可以为上述现象提供一个说明,他在《小山画谱》中谈到“西洋画”时指出:“西洋人善勾股法,故其绘画,于阴阳远近不差锱黍。所画人物、屋树,皆有日影。其所用颜色与笔,与中华绝异。布影由阔而狭,以三角量之。画宫室于墙壁,令人几欲走进。学者能参用一二,亦具醒法。但笔法全无,虽工亦匠,故不入画品。”

中国传统精英主义艺术的“画品”趣味在相当一段时间里成为抵制摄影,包括以摄影为表征的写实主义的重要力量,以至于摄影进入中国的时候,并没有出现类似西方摄影术发明之初艺术界所涌现的那种恐慌。今天我们已经看得很清楚,在西方,摄影的出现意味着传统绘画终结的开始。

的确,摄影作为一种有效的观看工具,天生带有记录物象质感的功能,和中国传统视觉艺术所表现出来的那种内心体验式的“精神性”有着审美上的重大差别。挟带科技优势的摄影,其泛滥几乎是一股不可阻挡的世界性潮流,今天的景观社会,正是由以摄影为开端的全球化观看所造就的。正因为如此,摄影对于中国艺术家就具有某种特殊的意义,那些手持相机从事艺术实践的人们,一方面抵制观看的机械性,摆脱单纯的记录,另一方面试图在影像中创造全新的风格,使机器之眼走向内心体验。联结千年古韵,就成为一个重大的课题。从这一点来看,1930年代的“集锦摄影”,以及由此而形成的延续至今的“画意摄影”和“沙龙摄影”,就成为中国现代摄影史中一道绕不过去、评价不一的奇异风景线。可惜,单纯模仿绘画风格的简单做法,恰恰巩固了摄影自诞生之日起就带有的自卑感,让摄影家无颜见艺术界的“江东父老”,因为始终为其是否属于艺术而纠结。

刘立宏作为鲁迅美术学院摄影系的领军人物,几乎从一开始就陷身在摄影自诞生以来所固有的典型悖论之中,摄影的纪实功能和走向艺术的历史包袱,不得不成为他实践的基点,因为他必须面对这一摄影事实。今天,强调摄影的纪实功能不再能够为这一媒介增加更多的“艺术性”,而历史上曾经耀眼的“画意摄影”,其意义也早就被历史所消解。那么,对于像刘立宏这样以摄影为媒介的艺术家来说,他对于摄影与艺术还能做什么?

在我看来,摆在刘立宏面前的问题是,首先,他坚决否认那种沙龙式的、用摄影去集锦民族绘画样式的做法,尽管这一做法曾经取得巨大的名声,并获得主流的支持,便因为其过于强调勉强地制造视觉的“绘画性”,多少取消了摄影这一器材本身所具有的物理和审美特性,所以,愈发展到后来,就愈显出其空虚的本质而难以为继。其次,他又不希望让摄影仅仅成为一种纪实的工具,通过记录物像让摄影呈现自身的特性。在他看来,摄影只是一种手段,一种媒介,重要的仍然是艺术本身。所以,长期以来,他就置身在这样的两难中,通过日常实践,努力让摄影中的问题获得一种艺术的解决,同时,又希望这一解决并没有离开摄影本身的特征,相反,是借助于这一特性而获得一种独立的视觉语言。

刘立宏把自己近年的摄影实践命名为“风物一城”,这是一个饶有意味的题目。从语词意义看,我觉得“风”与“物”刚好代表了两个端:一个端是观看者,他正手持相机在机敏地寻找;另一个端就是对象,通过镜头的选择而呈现自身。“风”既指风格,指语言,并通过风格和语言上升为意义。“物”则是物自体,它被锁定在镜头中,然后转变成影纹,固定在相纸上,从而上升为物的表征,成为图像世界中的一员。背后则是刘立宏的趣味和志向,他对艺术的长久思考,促使其实践的方向是,如何让表征成为联结“风”与“物”的视觉存在。

在这里,我举他近期的两组作品为例,一是《松》,一是《溪山图》。松是传统艺术中的重大题材,古人在描绘松树上积累了丰富的经验,形成了极具审美意义的图式。这一图式,自隋唐以来,历经宋元明清与现当代,不管是作为对象还是主题,从来就是艺术家热衷的母题。这一点也影响到摄影家的拍摄,老摄影家黄翔在他著名的“黄山”系列中,就不乏对黄山松树的摄取与歌颂。但是,也正因为如此,这一母题不免流俗,成为沙龙趣味的有力载体之一。关键仍然是对“风”与“物”的理解。刘立宏视域中的松,是属于摄影的,强调其中细腻多变的影纹,而不是绘画,用镜头去讨巧。但同时又离开纯粹的影纹,而成为对一种由来已久的表征的赞叹。在这里,重要的是“风”与“物”的相互转化。落实到刘立宏的黑白实践中,是影纹与墨性的视觉转化。也就是,他的松是通过镜头而摄取的,充分照顾到树形的伸张、树影的前后变化、枝丫间的空间分布,而且,所有这一切,又“不原”为一种特殊的黑白,我姑且称之为“墨性”,让人联想到传统中的韵致与力量,比如李成和郭熙的“树”。《溪山图》系列也有这样的安排,我们通过镜头看到了属于岩石的质感;同样,通过镜头,我们又看到了,比如范宽《溪山行旅图》中细密的笔墨效果,比如王蒙密不透风的空灵的山林。

也就是说,在刘立宏这里,传统的墨性和摄影固有的影纹是可以相互转化的,而转化的中介就是摄影。只是,这时的摄影,不再是原来所理解的那种似乎只是为了纪实而存在的摄影,而是,与曾经的书写所形成的趣味。问题是,这一趣味不是“写”出来的,像山水画家那样,而是就存在于自然之中,存在于“物”之中,是刘立宏用镜头摄取的,是他用相片冲洗出来的。“风”与“物”恰恰构成了他实践的方向,让墨性与影纹通过其创造而融为一体,让摄影成为摄影,同时又比摄影更多,成为一种对物的自由书写。刘立宏的实践证明,他的确在正视自摄影发明以来所面临的关于审美的困境,但他的解决方案却符合中国传统的哲理,以一种“道法自然”和“自然而然”的手法,让墨性与影纹在相互转化中成为一本,从而统一了“风”与“物”两者,让“风”与“物”成为审美意义上的“风物”。刘立宏也在这统一当中,完成了对摄影艺术的重新定位。

这一定位势必会成为一种新的方向。至少我是这样期待的,而且,我以为,刘立宏也是这样期待的。

2017年8月30日,草于内蒙古察尔湖边