图书是以传播知识为目的而用文字或其它信息符号记录于一定形式的材料之上的著作物。图书是人类社会实践的产物,是一种特定的而又是不断发展着的知识传播工具。文字起源于图画,图画与文字结合成为图书。由于文字、图像是平面显示的符号,所以图书的物质载体也都是平面的书写材料。图书的发展演变经历数千年,图书的生产技术和工艺通过其自身的矛盾运用不断地得以完善。图书的发展是一个统一的互相联系的过程,演进中的图书无论是形式还是内容,都必须以原有的图书为基础。图书本身的发展也是一个批判、继承的扬弃过程。在这一过程中,图书的内容逐渐从简单到复杂,从低级到高级,从零散到系统;图书形式也由笨重到轻便,由粗陋到精细。现行纸质印刷型册页制的图书在载体、形态和制作工艺技术上,汇集了人类科学技术发展的精华,达到了较为完善的境地,而在新技术革命浪潮中兴起的信息技术正在改变着知识的载体及其传播的途径,非印刷资料、电子书籍的出现正说明了这一点。相对于书籍,网络、电视相当程度地占据了我们的阅读。图书在信息技术时代已被削弱了其独特的气质。现代人熟悉电脑的各种作图软件,通晓印刷过程的每一个技术环节,并且有专业的工人精准地控制所预设的颜色、墨色肌理的层次。书籍出来后,它的每一项都和现代设计紧密相连,符合现代设计定义里的任何规定。

图书,作为传播知识、信息的载体,自古就是。仅仅从这个角度去看图书,现代技术已经完全胜任这样的角色。那么图书还可以是什么?纵观人类文明发展的历史长河,尼罗河流域的纸莎草书、中东地区的蜡版书、两河流域的泥板书、公元前8世纪出现的羊皮纸书或龟甲兽骨、竹木简牍、缣帛,到纸张出现后的诸多装帧形式如卷轴装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装、梵夹装、毛装等,无不承载着先民对经验、知识传承的渴望与对生产力、材料工艺的追求。诸多形态、材料尽管最早可以追溯到数千年前,时至今日,我们依然能通过运用现代设计理论将这些形态与材料进行提炼、再次呈现,设计制作出充满审美情趣、包含文化与视觉积淀的图书作品。

书籍装帧既是立体的,也是平面的,这种立体是由许多平面所组成的。书籍不仅从外表上能看到封面、封底和书脊三个面,而且从外入内,随着人的视觉流动,每一页都是平面的,所有这些平面都要进行装帧设计,给人以美的感受。有人用建筑艺术比喻书籍装帧。建筑艺术是空间艺术、静的艺术,然而它通过布局,可以产生韵律,造成一种流动的感觉。书籍装帧也是如此,通过封面、环衬、扉页,步步接近正文。 这一连续的欣赏过程,犹如在游览中国的园林。进入园门,逐步引向深入,曲径通幽,最后进入正殿。在正殿中又透过插图这扇窗户。看到文字中所记载的主人翁的形象、活动、环境等。这种由外入内不断行进过程,则根据不同类型,不同体裁风格的书籍内容.产生不同的韵律变化;感情色彩比较浓厚的文艺书,变化形态应大些、活泼些;而严肃的理论专著,设计中则要求层次分明、有严谨的秩序感。

现代书籍装帧艺术,已超越传统书装的概念。书籍装帧艺术的思维方式、版面设计到艺术表现形式,都是科学的、理性地对书籍形态的塑造。从作者手稿到书籍形态的形成,要经过书籍策划、艺术创作、版面编排、材料选择、印刷工艺、装订成型等工艺流程。这整个的书籍形态的建构过程是遵循一定的科学规律来实现的。可以说,它对书籍形态的塑造,是由作者、出版社、编辑、设计者、印刷装订者共同完成的系统工程。是科学和艺术、理性与感性、美学与功能、设计与技术的综合体。

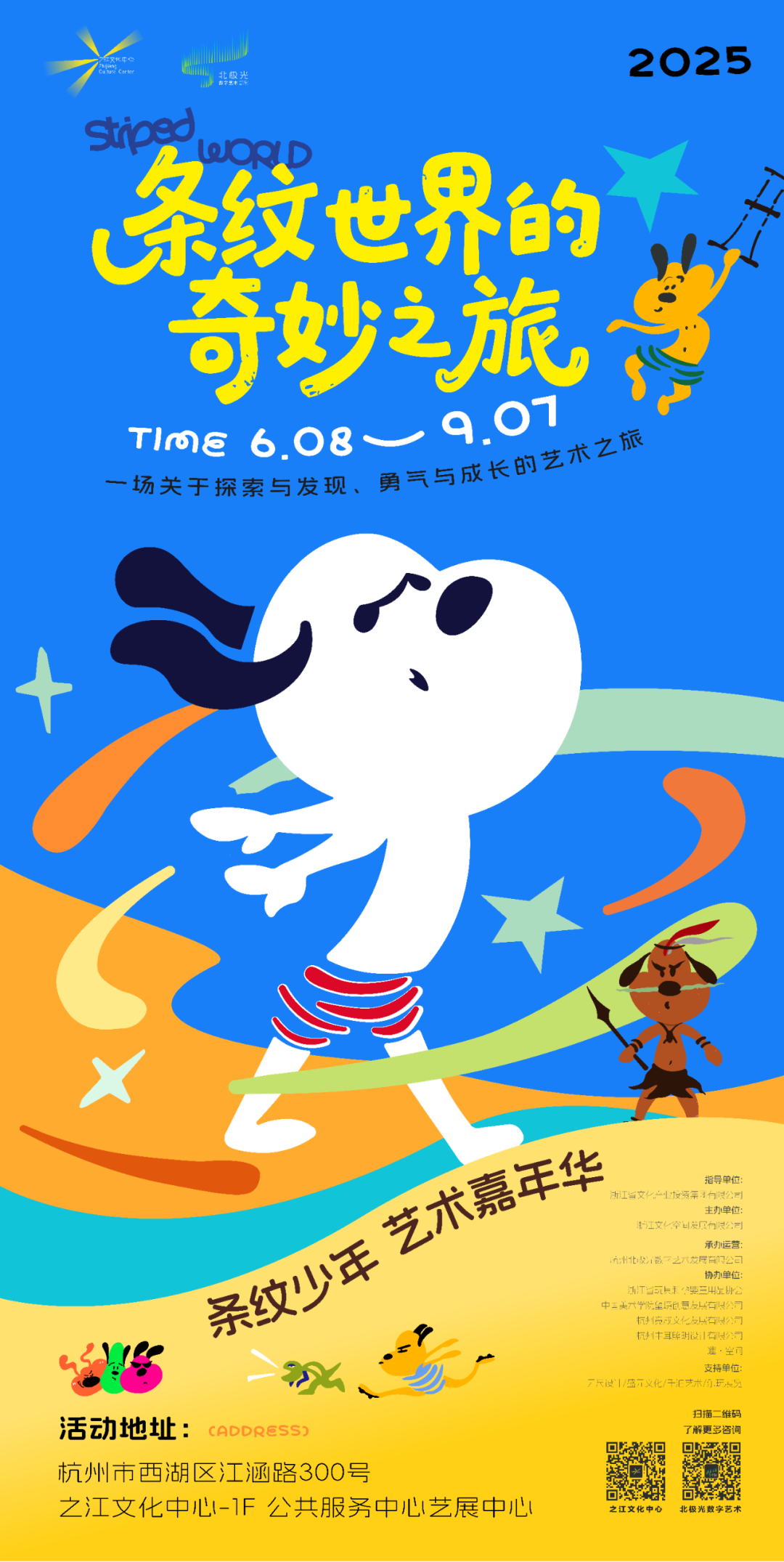

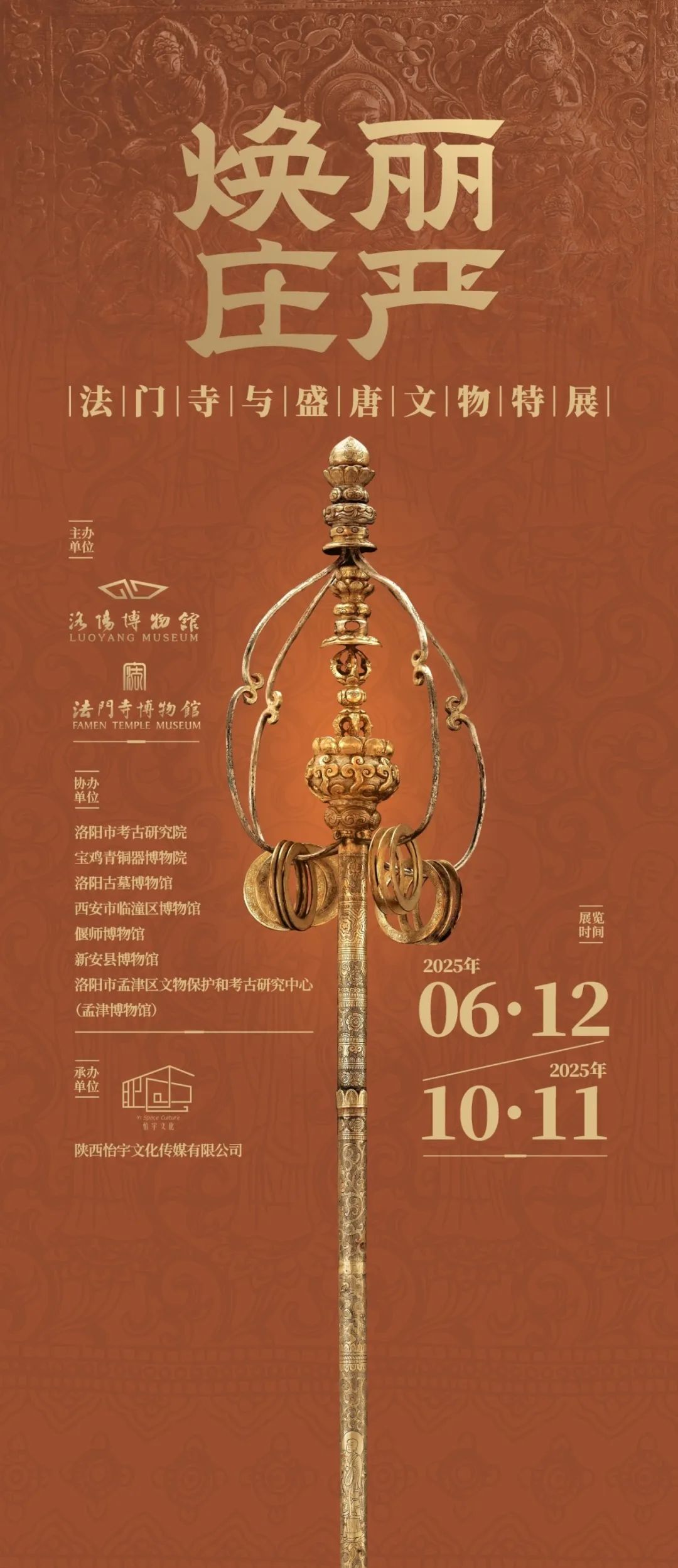

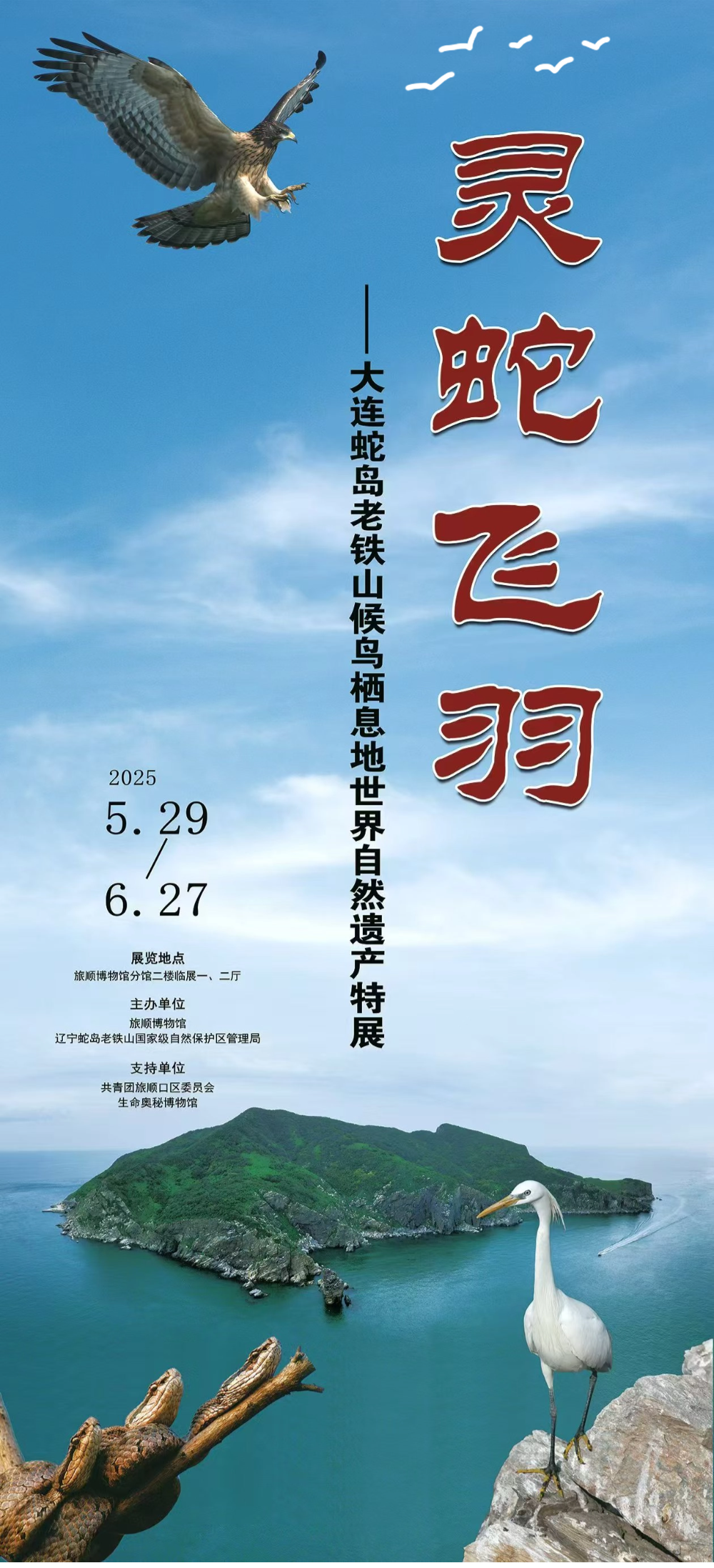

今天我们展出的作品,是2017年四川美术学院版画与印刷艺术工作室14位同学的毕业作品,作品选题、形式多样,手绘有之、材料有之、印刷有之。我们期待通过《观书》展,让书籍、装帧等概念,为更多受众知晓,让书籍这一艺术与设计的综合载体,焕发出其应有的传承色彩,以及其特有的书卷新意。