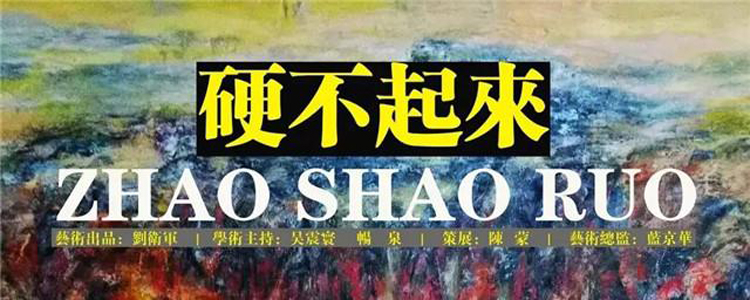

硬不起来

(文: 畅泉)

在一个缭乱的错误时代里,赵少若是不幸中的不幸,同时,又是万幸中的万幸。

赵少若铭刻见证了这个时代的是是非非。

赵少若用喜剧而独立的观念视角一丝不苟地审判自我精神对时代主流的蔑视以及讽刺。他在当代艺术整体迷茫的困境中,用极差的、逆袭的人文观点肯定自我存在而硬不起来的精神状态。他以软绵的茧丝精神包裹自我的内在力量,他势不可挡。

硬起来还是软下去?这是一个问题。木秀于林,风必摧之。数千年的古老文化提醒我们,以柔克刚、以退为进,明哲保身,留得青山在,不怕没柴烧。赵少若的艺术人生正是经历了这一段戏剧般的过程,由年少轻狂、锋芒毕露到饱尝苦难、颠沛流离,远走他乡,然后再负笈重返,是的,今天的赵少若确实"硬不起来”了,这种绵软里其实蓄积了比以往更多的能量。顽石看起来是很硬的,正所谓坚如磐石,手看起来是软弱的,即使紧握着铁锤。

极差艺术的逆袭价值取向

(文 | 陈蒙)

从80年代末期开始,尤其是在90年代,大量实验性的先锋艺术家涌进北京。北京成了官方,学院、非体制的独立艺术家,三方集聚之地,也是当时全国各地年轻前卫艺术家们的向往之地。对于新一代前卫艺术家而言,北京在社会变革和政治局势方面是最为敏感的,作为艺术创作者的他们在创作方面急需对中国现阶段的变革做出反应,而不仅仅是拘于历史和记忆的思考。

80年代开始,赵少若从敦煌班考上中央美术学院,从始踏上了他前卫的艺术之路。在赵少若的艺术生涯中,有必要提一下对他影响甚大的两个人,第一位是他在敦煌莫高窟时期的恩师段文杰先生。当时段先生对年轻的赵少若说,洞窟画上有图解佛经故事的内容,有讲天上地下唯我独尊:我即是佛,佛即是我…。第二位是他在敦煌文研所图书馆阅览室里听人提及到马歇尔·杜桑,从始迷上了这位当代艺术开山师祖的大思想家。

这两位高人彻底改变了赵少若的艺术之路及人生。没有这两个人,赵少若引起争议-------的“换毛”系列作品的产生的可能性极小。

在中国特别是在官方和体制内的艺术家眼里,杜桑根本就算不上是个艺术家,因为杜桑明白不能被艺术“搞”了。所以那些逃避艺术真相的,被体制和艺术双重强奸的平庸势利家伙就变得“极好”,像赵少若这类异端份子自然是“极差”。

中国漫长的文化历史就是一部抹杀与蔑视个人价值的奇葩史。近百年来中国的数次改革,仍然无法摆脱的一个严酷痛苦的事实是,在引进西方先进的科学的同时却无法在精神层面上达到觉悟。究其原因就不明说了。

在今天的文化艺术中,艺术家仍然缺失最基本的思想和批判性。如果当代艺术不是一种持有批判性及对自我肯定的东西,那么它就只是伪装的“当代艺术”,当代性的思想也就失去了它的活力,而成了一种被众人所接受及偏好的小清新艺术。

因此,做出选择是一个艺术家的自觉。对于赵少若尽管他可能总是处在一种矛盾的撕裂之中,但他明白当代艺术家就必须狠下心来寻求个人的和革新的概念东西,这是赵少若的“极我”意识使然。这个选择与他的精神处境有关,与他的决意重归自我,追求精神的价值有关。

当时整个中央美术学院都在画来自苏联的形式主义写实绘画,身在其中的赵少若却是个异端,他对写实“形式”主义有着另一种理解。他也遵循“内容决定形式”的教条,戏剧性的是赵少若所表达的内容是非彼却此,他确立的“此”内容,(即“极我”的中心主义),显然是图谋不轨,带有一种强烈的意识行为。同时也是向“彼”内容的现实概念和体制内所谓美的概念提出抗议和不合作,这明显有别于当时主流和院派的社会主义式的写实绘画,为着就是重新定义绘画的现实性,即我所认为的“极差的现实主义”。赵少若探索与主流绘画形式无关的新法则。

在赵少若看来艺术创作的使命不是再现世界,而是表达人的愿望。一种负有建设未来的使命,集体的、历史的和社会的伟大力量的表现。这种艺术绝不是对现实的模仿,而是创造者个体特有强烈的一种创造的主导观念,它绝对是浪漫主义精神的一种延续,是一种以个人为指导的史诗般的新艺术。

德国诗人奥尔德兰对这种史诗般的艺术观念所下的定义用在赵少若身上同样非常恰当:“表面天真的史诗诗篇含有英雄的意义。这是崇高愿望的隐喻”。

艺术对赵少若来说,就是表现“我”和当下社会的关系。因此,赵少若的全部艺术创作都是环绕着这种美学观念的需求而展开。必须指出的是,这种艺术所表现和阐述的观念在审美上的考量反而退居次位。事实上赵少若和他的哥们艾未未却属于这一类型的艺术家,正如艾未未所说:”沟通就是一切,美学上的考量在我的作品里只居次席”。

从传统意义上来审美,这种艺术不属于纯艺术,或者说它是“极差的艺术”。但我更愿意称这种新观念艺术为一种心灵的艺术,一棵生命之树的艺术,它对于我们像大海,狂风或太阳,它让我们更加具有敏感性和启发性。它是观念更是沟通的语言,它在集聚和扩散并联接着世界的一种沟通艺术。它属于精神的艺术,它的美不需要去论证。

我试图把赵少若的现实主义理解为批判自己抑或是彰显自己的现实主义。从他的所有作品中,我们不难看出,一个大大的“我”,在极权专制,教条主义强行洗脑的环境之下,生命存在的庄严和荒诞,在赵少若的作品里看似滑稽,但它是无法回避个体存在的真实性。

赵少若明白他不是自己的主宰,在他的意识之上存在着另外一种更为强势的力量。艺术有时候太脆弱了,它随时被掐灭,一旦火苗被巨大的手指夹住黑暗就立刻浸沉过来。

赵少若经常嘲讽自己硬不起来,我觉得他已经够硬了。作为社会主义国家里的“恶搞”份子,我要向他的那种反叛及从容不迫的大胆致敬,我们欣慰地看到他那怕承担牢灾之祸也不退缩。

这种无畏是出于自我存在的示硬,是精神活动和艺术创作的基石,是个体认识上的终极目的。这也是赵少若他本人提倡的“极我”的现实主义,企图来反对虚假的当下社会的高大上的审美标准。

我认为这种“极我”的艺术形式,揭示哲学层面的自我,是一种反讽,批判并从精神上彻底进行革新的艺术,由于作品具有极强的敏感性和直白性,观看者几乎不用想象力就能体会到了创造者的意图所指。从这一点上来说赵少若是一个创作者更是一个勇者,他直面的不仅仅是历史问题,而是揭示艺术形式不断更新的本质问题。

赵少若和他的那一代人方兴未艾的冒险旅程,让我们看到艺术及思想的前景,虽然有风险但也不是不可行。艺术的开放性,在这个禁忌而又光怪陆离的社会中,它和生活本身一样充满着可能,让我们从中看到艺术为改变世界而作出贡献这样一种肯定性的思考。

在文化艺术的现实中,任何时候都极度需要提高大环境的持续创造的意识,自由的最高形式。但由于意识形态还没得到解禁,在今天仍普通缺乏艺术的觉悟和批判意识的独立性,对社会职能更是缺乏最基本的关注。从事艺术的创造者须勇于参加一个正在形成的世界的文化行动,发现它的内在节奏,耻于实用主义和机会主义的作风。像赵少若一样,他作为觉醒的现实主义者,他的艺术创作从来不是模仿现实的形象,而是去描绘或模仿它的能动性。

赵少若对中国的种种思考转变为对个人方式和问题的思考,并无限强化个体在极差的社会环境之下的无奈和“硬不起来”的美学考量,这就是极差的现实主义,对赵少若而言没有他也已经完全确定的社会现实。说到这里我想点明一下,不是赵少若硬不起,而是大家都硬不起,但作为中国艺术先锋级人物的他主动承担起他的历史主动性和责任,他通过艺术对自我的探讨转变为生存处境和精神价值的探讨。赵少若明白,作为艺术创作者重要的不是描绘这个世界,而是主动参加对中国乃至世界的改造。

优秀的艺术家都是对社会未来及个人的艺术远景有明确的预见意识。艺术的良知不在于训诫世人而是在于启发或提醒世人。

东方这艘古老破漏的巨船将开向何方?艺术家和有识之士,对此应首当其冲,就像赵少若一样处在极差的社会环境里,硬不起也不能让它软下来的神话般的艺术创造,注定是“极差”的现实主义,但也一定是属于他个人史诗般的普罗米修斯式的传奇。它的积极意义是反讽,甚至是主观的见证,这恰恰是因为这个见证缔造了艺术家作品的意义,可能是真实而非凡的。

(2016·10·6于宋庄)

“恶搞”何以成为艺术—一评赵少若

(朱青生,德国海德堡大学哲学博士、北京大学教授)

一个艺术家作品的意义价值(特别是价格)会因为别人的喜爱与否变化,一个艺术家作品的意义并不因为别人的喜爱与否而变化。今天,一件艺术作品意义常常是以其对社会和文化的作用程度来衡量。作品意义的作用方式有顺势和逆势之分。顺势让人喜闻乐见,化为流行。逆势一时惊世骇俗,转成一种社会情结的突然聚焦,引发争论或者冲突。赵少若从八十年代末开始,就以第二种方式从事艺术。他把众人尊重的对象加以讽刺和调侃,对现存的律法规范进行挑衅和破坏,对国家和他人的尊严作出戏弄和恶搞。曾因此受到法律的制裁。对于他的作品,尤其是伤及国家和人民尊严的作品,我不能接受,对作品会产生受到捉弄和羞辱的感觉。但是,我深深知道,我这是处在一个文化弱国的典型心态,不易接受对自己的文化想象和集体形象的破坏性行为。也许,这正是我所不能接受,或者有许多人都不能接受的作品依然要进行分析和研究,以为其中包含着历史的问题,而且更能揭示艺术的本质。

至于艺术家因为作品获罪,这是一个法律问题。法律维护着某一范围和某一时段的人群的安稳,是集体意志和理性治理的结果,从来都反映集体意识及其当权者的利益。如果一个艺术家触犯了这种榘体意识和当权利益,受到法律的干预在所难免。但是,干预的合法并不是意味就可以消除艺术的意义,惩戒的合理并不意味着可以禁止艺术家的敏锐和独到。因此,现行的法律,维护的大众的意识和当权的利益不断的压制着这一类艺术家,而这种艺术以其独立的奇异不断向社会和文明的陈见和习俗,以及维护它们那个体制挑战,来往回合,社会因此而开明,文明因此而变异,直到有一天,秩序的建立和创造拓展同时消失,这一天就是世界的末日。而我们则希望自己能在这样漫长的变异和冲突中感受世界并了解人生。因此,我们不得不接受这样的事实:有些艺术家既要为自己的作品和观念接受制裁,这是秩序的必须,而作为专业的艺术家和学者又要不断的推动法律的修订和习俗陈见的开放,这是人类文明和社会发展的必须。决定了这样的姿态,可以认为大众对于赵少若的这一类艺术的那种反感和排拒这件事本身就成为重要现代审美经验,这是现代的精神状态实际情况。

赵少若的近作之中有一种类型,就是将自己的名字换在任何一个城市或商厦的广告和标牌上,使得一切商业和政府的“形象工程”和形象推广,一瞬间全部被赵少若这个符号所替代和覆盖。(因为他在芬兰生活)所以常用拼音名,因此,放之四海而皆能用。如果这是实际的活动,社会立即受到商标法和民法的追究,现在这是艺术品!因为这种作品不再是原来的摄观和形象,而是赵少若的作品。艺术家公开展出这件作品时,到底是原本形象的丧失,还是赵少若符号增加了公共形象的附注?从法律的角度考查,一定会追寻到作者要用这种作品做什么,也就是作品行为的动机:同时会调查,艺术品是否产生经济利益和社会影响,也就是作品行为的后果。这不是我们学术的工作,而是律师的业务。我们要继续追问的是另外的问题。名称与形象的原来关系被有意置换之后,如果不考虑收益和权利,到底是否会发生新的意义?名实关系是否可以在原来关系的各种置换中产生新的意义,回答无从进行。不由想起德国的一部中篇小说,作者将主人翁早上起来的突发奇想,铺陈出那种“无从进行”的境况。他把桌子改名为猫,猫改名为牛奶,厨房改名是狗屎,牛奶改名为天(早年所读,具体对应不确,方法大约如此)。这样,他要说“厨房里猫在桌下吃牛奶”,就变成:“狗屎里牛奶在猫下吃天”。即使语法未变,保持了谓语动词和介词,尚且如此。如果继续改下去,意义和世界就改变的一塌糊涂。因此,旧的习俗陈见砰然瓦解。

再进一步来看,是什么力量使政权和金钱具备了权力,可以占有城市的上空和街道的日夜,不间断的用形象和符号,占据人们的视觉。企业是给广告付了钱,权力机构是合法的使用了高楼的立面和内里,但是,放送的形象并没有人过问人们是否愿意接受这些信息和形象,他就利用空间、灯光和符号,压迫性的传输给人。人们在现代生活中无处逃避,都成了权力机构和商业运作的被动的牺牲品。只要看,这些各式各样的形象工程和形象塑造的广告、标牌、宣传和招揽就逼迫着人的自我环境和生活方式。“看”已经不再是观者的权利,而是“看什么”已经强制的被设定。现代化的结果导致了城市生活,而城市生活中人的“看”这个基本的人的权利已经受到视觉形象暴力(权力------来自政治统治和经济占有)侵害。这时,赵少若的置换标牌的系列作品就有了意义。艺术家以一人之力,将所有“我之见”,改变成了“我之我见”,虽不能自由的选择,先将之化为与我对应的自觉,并用作品公示于他人。

赵少若还有其他类型的作品,容当别论。就这样的思路和观念,自我的名字,自我的态度无论如何都在介入当代的问题,也许品相“美好”,为人所购买,艺术家功成名就,也许形容“丑恶”,为人所厌拒,艺术家却尽到了一个敏感的社会良知和先见之明的义务,艺术史和博物馆就应该关注这一的作品。因为只有深入的了解世界和人生, “恶搞”的作品也就是一种艺术。