1902年生于古巴的林飞龙,作品因承载着多元文化而与众不同。他从父亲那里继承了中国传统文化里的书写和线条,从母亲安娜•瑟拉非娜•卡斯绨雅(Ana Serafina Castilla)那里继承了非洲及欧洲的文化传统。其后他在巴黎、马德里多年的学习过程中得到发展。他从他教母Mantonica Wilson那里获得了来自于故土、在安的列斯群岛生根发芽的祭祀仪式的那份神秘。他是二十世纪的艺术家里唯一一位亲历了五大洲文化碰撞和融合的伟大运动,并将其融入骨血,在相互尊重的艺术氛围中成长起来的艺术家。

继承了多重文化遗产的林飞龙,在1925年至1940年间的创作受到了马蒂斯(Matisse)和毕加索(Picasso)的影响,那时的他的作品结合了立体主义和超现实主义的风格。尤其是在他抵达巴黎后,在毕加索的帮助下,林飞龙的阅历不断增长。得益于那个时代文化圈的熏陶,他得以浸淫在多元文化之中。这段经历在艺术上给了他很大的进步,令他的画风渐渐趋向成熟。这个过度从他1938-1940年间的作品可以看到。

但在德国侵略法国后,他只好再次走上逃亡的道路,艺术风格骤然发生巨变。在马赛,等待搭船返回古巴的期间,他结识了一批超现实主义的艺术家,这段经历让林飞龙的想象空间突然出现了和西方艺术传统背道而驰的一些形象。虚幻的形象和拟人化的动物寓言,在梦想和梦魇之间飘浮,表达了他和战火纷飞的欧洲所共同经历的暴力,并由此产生了新的象征符号语言。后来,他曾对马克斯波尔•富歇(Max-Pol Fouchet)吐露心声:「我本来可以成为巴黎画派的一位好画家,但感觉自己好像一只被剥去外壳的蜗牛。真正给我的画带来勃勃生机的是非洲诗歌。」从此,他在古巴,以及之后在巴黎,苏黎世和阿尔比索拉马雷(意大利),以在此基础上形成的独特语汇进行创作。不过,一点一点地,他画作上的颜色逐渐减少,最后让位给赭石色和黑色,使得线条在整体构图中扮演着决定性的角色。正是这种奇特的变化,让他进入一个全新的创作领域:版画。

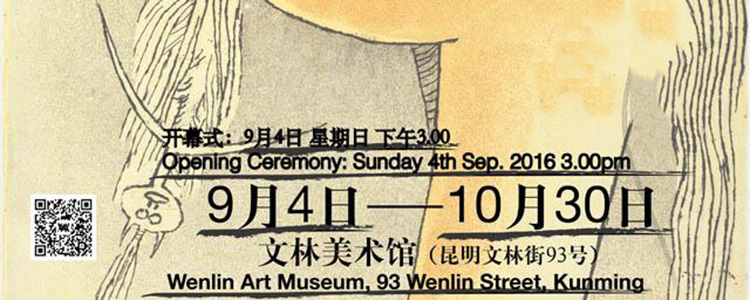

二十世纪50年代末到70年代是林飞龙版画作品的高产期,很多是和诗歌对话产生的画作。本次展览的作品主要来自这一时期。与诗人们的接触让他产生艺术上的扬弃绝非偶然。早在1940年,他已经在为安德烈•布勒东(André Breton)的诗歌《海市蜃楼》(Fata Morgana)绘制插图,由此锻造出全新的绘画语汇。1942年,他与安的列斯群岛的歌颂者、诗人艾枚•塞萨尔(Aimé Césaire)相遇,并在革命斗争中产生坚不可摧的友谊。他特意为塞萨尔创作的《天神报喜》(Annonciation)系列,成功地使用了自由的创作语言,尽管作品出于纯粹的政治目的,鼓动饱受磨难的人类反抗与和解。林飞龙的作品符合艺术和政治的双重要求。版画因其易于传播,以及线条锋利鲜明的特点,成为这位具有反叛精神的人道主义者最合适的战斗武器。

《末世一撇》 (Apostroph'Apocalypse)系列,源于和诗人吉拉斯姆•卢卡(Gherasim Luca)的对话,画作和诗歌相得益彰,表达了痛苦的悲剧性,凹铜版腐蚀制版法让对比更加强烈,勾勒出怪诞、可怕的动物寓言。在这样的探索中,诗歌语言把艺术家从日常生活中解放出来,他全身心地拥抱所有可能,开放地面对那些看不见也听不到的,然而令人不安、并需要被表达的事物。在安托南•阿尔托(Antonin Artaud)、安德烈•皮耶尔(André Pieyre)、曼迪亚古斯(Mandiargues)、阿兰•儒夫瓦(Alain Jouffroy) 或勒内•夏尔(René Char)身边,林飞龙构建了光与影的、诸神的戏剧,打磨出改变世界的愿望,同时把他从不同文化中继承到的虚幻世界关联在一起。他为二十一世纪打造了充满活力和严苛的虚幻世界。

林飞龙版画展在中国举办,将为我们提供一次将他的作品和中国传统绘画白描和水墨技法相比较的机会。新的文化融合特点很有可能由此被人们发现,让我们对这位艺术家的了解更加深入。