朱卫东:“把声音画出来”

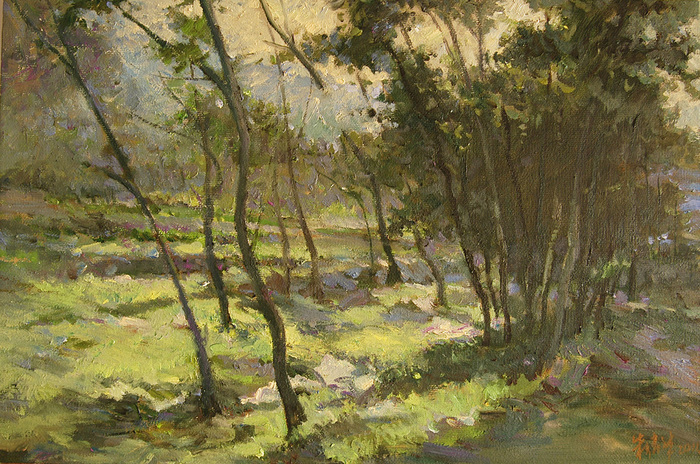

作品1.《巴比松的黄昏时分》

38×45cm 2013

作品2.《巴黎街景》

40×50cm 2014

作品3.《柏林街景 》

28×42cm 2012

作品4.《布拉格的午后》

60×51cm 2009

作品5.《布拉格街上的喷泉》

作品6.《布拉格的小博物馆》

50×60cm 2015

作品7.《里昂羊绒工会旧址 》

30×40cm 2012

作品8.《里昂正午》

60×51cm 2011

作品9.《威尼斯民居》

50×60cm 2012

作品10.《英格兰渔港》

50×60cm 2014

作品11.《西班牙的浪漫 》

130×160cm 2011

作品12《倾听巴赫》

60×80cm 2014

作品13.《爵士》

130×160cm 2012

作品14.《温暖的聚会-艺术家沙龙》

205×285cm 2012

现藏私人美术馆

作品15.《生活中的人--看展览》

50×60cm 2015

作品16.《工作中的人--演奏者》

40×60cm 2015

作品17.《工作中的人--雕塑家》

50×60cm 2015

作品18.《蓝色的期待》

100×81cm 2009

作品19.《协奏 》

130×160cm 2012

作品20.《蓝色和谐》

130×160cm 2011

作品21.《蓝色和谐 》

130×200cm 2007

作品22.《传统雕像临摹》

180×185cm 2005

作品23.《传统雕像临摹》

28×42cm 1999

作品24.《肖像》

作品25《工作台》

100×81cm 2000

作品26.《静静的港湾》

30×42cm 2012

作品27.《静物 》

38×45cm 2014

作品28.《秋实》

60×80cm 2006

作品29.《青岛天主教堂》

60×51cm 2013

作品30.《青岛王哥庄渔港》

50×60cm 2013

作品31.《青岛王哥庄海滩》

60×51cm 2013

作品32.《辽宁舰 》

60×51cm 2013

作品33.《塞上江南》

40×60cm 2012

作品34.《午后的阳光》

38×45cm 2012

朱卫东

把声音画出来

——朱卫东的油画

朱卫东是一位技巧娴熟,关注油画语言,并能言说出自身探索的青年油画家。他的作品呈现出的最大特质就是声音的感觉。

在我们解读西方油画杰作时,也经常去领会画面的音韵和律动,遥想回响在欧洲美术杰作背后的古典旋律。不过,在朱卫东的画中我们读到的是更本质的内容,那就是声音,以及声音的空间。这种声音并非由画面人物手中的小提琴演奏出来,而是由画笔发出的。这也就是为什么无论我们欣赏他什么题材的作品——人物、街景、静物乃至临摹作品,都能感受到那种声响。水涌沙响、风过云动、人的呼吸、甚至是纸片飘落在大理石上的声音……所有这些都闪现出明锐的笔触,表现力极其深透。

正是这种声音的表现,使得他的乐团演奏和音乐家系列作品表现出了与其他同类题材画家截然不同的特殊气质——超越了观念上的追求,放弃了由题材联想音乐的朦胧感受,用油画去画声音。范景中先生在《中华竹韵》中曾谈及,“音乐,也许从根本上就是有声的寂静。在素净的白色基底上,声音只是表面的装饰之花,固然能够愉耳;可无声处才愉悦心灵,它抚去胸臆的不平,静落在心,微微似竹外数声风定,烟际一痕月轻。而大音至乐,总是隐寄着六代莺声,三山草色;它隐逝了更深阔的人生,有酸辛,有哀伤,还有不堪回首的苦痛;就像读‘千山复万山,山山峰峦好。一别四十年,相识人已老’那样的沉痛语……,单凭思辨不能说明,非要靠美丽的善心才能领悟。”卫东的画似乎正与这种素净契合,而要领会其中的声响,也必然要有宁静的心,可谓是寂静的声音。像是济慈在低吟:“听到的音乐固美,但听不到的音乐更美”。

对于中国油画家来说,这种探索有一个重要前提,那就是使自己的油画成其为真正意义上的油画。这其中的深意就在于欧洲油画传统透露出的韵味与笔触的生气。这种生气之中有时间、空间与贯穿其中的声响,而这种融会贯通之际的气魄与力量绝对不是观念解读的结果,而是必须由心灵与画笔之间直接架设起的桥梁才能承载的分量。在这一方面,画家显然是经过甄别,有所选择的。可以说,他一方面要越过观念,另一方面还要越过眼睛,因为他深知趣味的奥妙,而那正是西塞罗[Marco Tullio Cicerone]在《论演说家》[De Oratore]中讨论的:

最能愉悦和最能吸引我们感官的东西,恰恰也是我们很快感到餍足而抛弃的东西,这是为什么,很难说清楚。一般说来,新的图画在美和色彩的多样性方面和古代的图画相比显得更加光彩夺目,一开始会迷住我们的视觉,但是这种愉悦不能持久,而古画的粗朴和原始性却仍然吸引我们。在唱歌时滑音和颤音比严正的音调更柔和更优美,但如果使用得太多,那么不仅具有严肃情趣的人会抗议,而且大众也会不满。我们的其他感官也是如此,会更长久喜欢具有平和气味的香料,而不是喜欢非常强烈非常刺鼻的香料,宁愿闻泥土的气息而不愿闻蕃红花的香气。甚至触觉也有柔软与平滑的限度。味觉是最贪婪的感官,很容易给甜味所吸引,然而它又如此之快拒绝和厌恶所有甜味。因而在所有的事物中,厌恶和愉悦相邻并存。

马蒂斯说:“观看本身就是一种创造性工作,需要付出努力。”对于观众来说,想从卫东的画中体会到时间与空间凝固时那种戛然而止的声响,就必须同时理解画家本人在研习西方油画时所做的创造性努力。关于这一点,最好的方式就是去读一下他的古典雕像临摹。特别需要注意的是,我们从这些作品中能明白:不是由于艺术家研究了古典而要复兴古典艺术,而是他们盼望艺术复兴才去研究古典,才去借助古典以实现他们的新意图。

在当代,我们经常听见的是古圣先贤所讥刺的“愚人的叫嚣”,满眼充斥的也多是这种“盲目”与“目盲”。而矫正与提高我们品味的唯一途径就是由敬意引发的学习热情,在这一方面有所领悟的画家,其天分才情才能融入其作品,恒久流传。因为一旦开始这种追求,笔触画痕中的韵味,画面以外的诗意,艺术家的灵性才有可能得以自然的流露。

最后,我想说,我们在卫东的作品中看到了用油画画出的声音,同时也看到了尚未止步的创造性的观看。他比观众看到的还要多,他是一个心中有珠穆朗玛峰的人。为此,我想将李白的诗句:“大音自成曲,但奏无弦琴”附在这里,以期追摹艺术家的胸怀。

石炯(中国美术学院艺术人文学院教授)

朱卫东,男,1968年生于北京市

1990年毕业于中国美术学院油画系本科

2001年毕业于中国美术学院油画系硕士研究生

2001年至今任教于中国美术学院,现为中国美术学院继续教育学院副院长,教授

参展、获奖:

1988年 全国第二届体育美展

1989年 建国四十周年美展

1990年 首届中国油画精品展

1992年 第二届中国油画展

1995年 法国驻华使馆个展

1999年 第九届全国美展

2000年 北京市青年油画大展铜奖

2001年 中国首届高等美术院校毕业生优秀作品展

2002年 韩国首尔画廊中国油画家作品展

2003年 北京世纪翰墨画廊中韩绘画8人展

2005年 “月映浙潮”2005浙江油画大展铜奖

2006年 木林画廊个展

2007年 凡高画廊个展

2008年 上海——杭州双城油画展

2008年 “融合与创造”中国油画名家邀请展

2009年 十一届全国美展,十二届浙江省美展

2009年 “璀璨山河”浙江省油画大展优秀奖

2011年 “传承与经典”——12人油画展

2012年 张自疑和和她的三个学生(崔小冬 商亚东 朱卫东)油画作品展

2012年 “人文江南——吾土吾民系列油画邀请展

2012年 “三江两岸”油画名家写生作品展

2013年 “视域江南”浙江省油画大展

2013年 “在时代的现场”全国写生美术作品展