关于“为什么女性艺术家里鲜有大师”的疑问和讨论一直就有,答案始终模糊不清,或终究归于性别的根源。或许早在西方艺术史作为一门学科建立起来的时候,艺术史的阐述角度就是男性对人类艺术的成就,艺术审美与市场价值取向往往容易忽略女性艺术家群体,由此形成的判断标准也无法跳脱出这个范畴。因而谈论“女艺术家如何成为大师”似乎也变得没有意义,反而是欣赏作品来的更实际。

艺术应当没有性别之分,女艺术家的表达也可阳刚、冷峻,男艺术家的表达也能婉约、阴柔。况且不论男艺术家还是女艺术家,都处在共同的社会环境和文化体验中,创造艺术过程中的语言、形式或多或少的依赖又独立于时代认可的艺术规范、符号系统以及审美体系。但男女艺术家在看待世界的方法上和表达习惯上确实有着区别,尤其将问题引向自我体验方面时,女艺术家更享受自身的感知,往往呈现出更加细腻、敏感、纯粹,更加自我的特质。

或许正是这些特质决定或生成了特别的艺术表达。她们以更敏感的神经触摸世界,以更感性的眼光审视环境,以更柔软的心对待周遭的人,然后用笔触表达自我认知和与这个世界的连接。作品便是物化了的表达,那是一扇窗,给人另一个角度看见世界的诗意和美好。

如果说每位女艺术家独特的生命体验是她的小环境,那么苏州城则是她们的大环境,厚重丰富的传统文化给了艺术家无尽的灵感与素材,同时面对的是不能拘泥于传统、不断做出新意和自己特色作品的挑战。这种浸淫传统又必须突破传统的冲突让艺术创作有了更多可能性,于是我们看到宣纸上工笔描摹的穿越梦境,看到缂丝与潮流服饰的巧妙结合,看到3D打印镶嵌老和田玉的首饰,看到当代艺术语言呈现的湖石雕塑......无限的创意和惊喜。

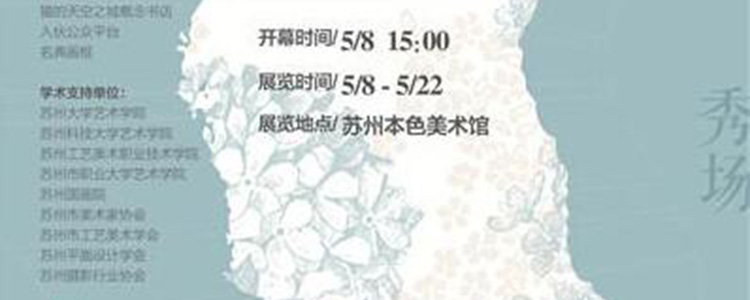

《初坼-苏州女艺术家邀请展》源于苏州艺术志3月发起的一次最美女艺术家评选,评选的起因也很单纯,想更纯粹的审美。创造美的人本身就是被审美的对象,惯常通过她们的作品去遐想,创作出这样作品的女子如何有这样的心思,过着怎样的生活,甚至她的容貌装扮、举手投足。为什么不去满足这样的好奇呢?当看到那么多艺术家作品以外、生活以内的信息时,对她的认知更加丰满具体,对作品的解读也更加有依据。这是一种愉悦感倍增的审美体验,想把这种愉悦分享给更多的人,就有了这次60位女艺术家共同参与的展览。

花开的声音,几乎没有人听见,却是她生命中最盛大的仪式,和拼尽全力的表达,绽放了,美过了,足矣。

麻利

2016.4.25