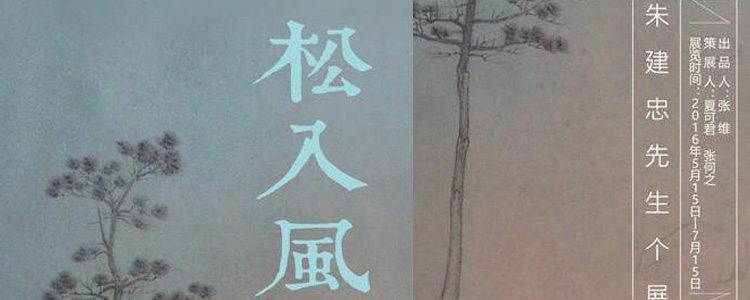

读朱建忠的画,很难不为那种冷色调的,近似沉默的"空"所打动。幽然之气进出于画面,同样也是观者感应到的自然之呼吸,这两者,在你进入展览空间,放缓节奏,孤身闯入一颗孤松的那时起,已然是同步的了。这一棵独立于天地之间,无根,而近乎悬空的树,既是一,也是全,既是单名亦是通名,大写的树,一个当代的精神主体。

朱建忠用玄黑之风与松树的关照给出了一场当代水墨的空间之雾。其玄妙,冷峻,高古的孤独,在保留传统水墨精神的同时,以渲染的方式提出了朱式的现代留白。 一个画家如何发出自己独特的呼吸?如何描绘空,给出空的形象(空乃自然性)?一个当代性精神主体如何重新走入自然?

绘画史上,倪赞与八大,皆为绘空的高手,前者以独特的一河两岸式构图,创造了隔岸式相望的,止步的,无舟无波澜的自然空间,而岸边的树(还是树!),正因这种构图有了清冷,孤妙,永恒眺望的姿态,是构图带出了空。而八大则更简,所幸拿掉一切参照物,天地白茫茫干干净净,独坐大雄峰,以宣纸的白作为留白,禅宗式的空。

而朱建忠的空是流动的,呼吸的,风一样的,有颜色的,或玄黑,或青绿,环绕周身。

朱建忠早期的作品常以青绿设色,置放松树,石块,独行的求道者,空亭子,在笔意上是直逼唐宋。而后期,他的画面开始变的简单,一个人,一颗松树,有时是两三棵树相伴,绘画对象之间的关系一直在简化,直至一颗孤松(或水杉)孑然而立,从一切参照系统里脱离。这种简化带来了空间的释放。当一棵松不再与其他元素提供比例关系时,空间大小的制衡豁然解开,变的无限大,也可以是无限小。正如庄子所言“其大,不知其几千里也”。

解脱出来的松树走入风中,这风从墨的深处吹来,与宣纸上晕开。

晕染的过程要在宣纸上操作多遍,正反两面渍水,墨在潮湿的宣纸上晕开时,空间第一次打开。由宣纸,水组成的自然渗透性中,墨的 晕开带有不可控的偶然性,这恰恰是自然性所在:墨色逐渐在宣纸上形成一股势,画家通过静观和理解来掌握这股势,顺势而为,进行下一次渲染。这是体现一个画家心性与修为的时刻,既要让自然性充分生长,又要有极强的控制力,把握呼吸之节奏。 染一副画往往耗费数周的时间,直到描绘出整个空间之空的形象以后,朱建忠才开始思考,如何置入一棵树,使其走入这个空间。

一个画家绘画的所有过程与时间最终会体现在画面上,那种安静,沉着,等待,最终我们看到的不仅仅是松树与空间的形象,更接受到空的邀请,走入,像松走入风中。朱建忠呈现出了空之容纳性。

因此,在朱建忠的绘画中并非一棵松树的存在决定了周围的空间,而是空间自身的呼吸先于一棵树,召唤一棵树,是松入于风中,而非风入松里。这就是朱建忠笔下的独特的绘画之境。