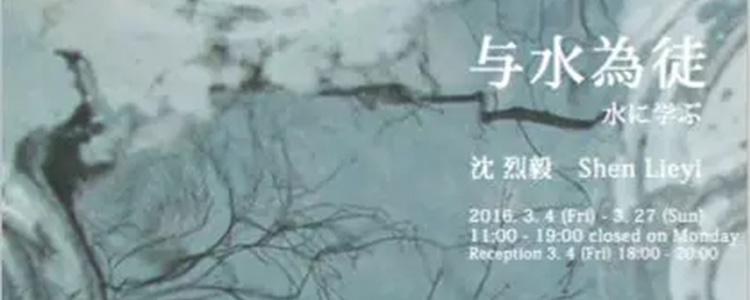

中国美术学院沈烈毅教授在日本的首个个展3月4号在东京Art Front Gallery开幕。艺术家一直坚持“水”这个主题的创作,其作品与他的童年经历有着不可分割的联系,这影响了他对创作材质有意识的创新,例如用坚硬而无暇的石头表现水。

我生活的城市杭州是一座山水之城,自古以来就有“三面云山一面城”的美誉。秀美溫潤的西子湖,澎湃汹涌的钱江潮……丰富的水系相互缠绵,形成了“水在城中,城在水中”的意象江南。小时候,我家就住在京杭大运河边上,那里常常泊着一些乡下来的渔民的船只。童年的我喜欢看他们捕鱼,有时也会到他们船上玩耍,曾经因为调皮而跌落到河里差点溺水,幸而被周边的人及时救起……水,似乎从此与我结下了不解之缘。

自然山水的浸润滋养,赋予了我丰富的创作灵感。早在大学时期,我就創作过与水有关的作品。2001年创作的《雨》,是我偶然从一本科普小册子上看到有关“雨”的图片后受到的启发。是否可以将雨滴落的情景呈现在石头上呢?于是,我尝试用photoshop技术做了几种效果。雨一滴一滴地落下来,圈圈点点,氤氲散去,周而复始,轮回生灭……而利用雕塑,将落雨的一瞬凝结,如同磁盘般将情绪和时光固化,牵引着人们的思绪,引起某种共鸣。

以坚硬粗犷的花岗岩来表现柔美温润的水,两种极端表现融合在同一载体上,让人产生一种强烈的视觉对比与反差。在中国传统文化中,“水”象征至阴至柔,而“石”象征至阳至刚,“刚柔并济”正是道家学说中一个蕴含丰富哲理的观点。水至柔,却滋养、灌溉万物,利之不尽,其用无穷。至柔亦是至刚,“水”的意象也由此升华。

注重人与自然的统一,艺术与生活的统一,一直是我在创作中追求的目标。庄子所说的“万物与我为一”,即中国哲学的核心命题“天人合一”,就是东方美学所要追求的最高境界。对于东方美学与当代雕塑的思考,我仍在积极探索的道路中,而能在作品中为观者传递东方美学的意蕴也是我创作的动力。我的作品往往是含蓄的,这种并非刻意追求形式的张扬强烈的特质,可能也暗合了东方的一些审美传统和哲思方式,比如开与合、聚与散、虚与实、疏与密、繁与简、动与静、刚与柔、曲与直,凹与凸、黑与白、浓与淡、生与熟、顿悟与渐悟、观象与味象、应目与会心……

在“水”的系列作品中,我希望传递出一份宁静、空灵、淡然的禅意。希望观者能感受到其中点滴思索和关怀,疲惫煩躁的心灵得到抚慰,轻安与欢喜。

--沈烈毅