展览引言

三月的风还带着些许料峭,却已掩不住那份蠢蠢欲动的春意。暮色四合时,暗香愈发浓郁。夜风裹挟着花香,在庭院里流转。近处的花香暗涌浮动,春夜的庭院,正在酝酿一场盛大的花事。

我数着茶盏里浮沉的银针白毫,看水雾漫过丈夫留下的青瓷杯托,釉面裂纹里还嵌着三年前他指腹的温度。那只杯子永远停在茶盘右侧,仿佛下一秒就会有沾上油画颜料的手伸过来,轻轻转半圈避开我的唇印。

衣橱最深处藏着他无数的围巾中的最破的一条,我在他所有的遗物中找出他穿戴最多的一条驼色羊毛围巾,末端的毛线从底下脱落下来,围巾织的是最朴素的平针,岁月复上一层雾般的灰色,使得浓艳的棕驼色己然只能说是灰驼色了,那灰色与驼色之间,便深深地藏掖着我们的生活故事。他在精致的一件件着装完成后,会挑选一条搭配的围巾,这一条在筛选中无数次旗开得胜的围巾,便会挂在了他的温柔的脖颈上,不离不弃,陪伴他同悲欢共炎涼,阅尽人间冷暖。

记得他总是这样:晨光初露时支起画架,直到暮色四合才想起午饭还搁在调色板旁边。围巾的一角常常沾着钴蓝或赭石,在风中轻轻摆动,像一面未完成的旗帜。画室里永远弥漫着颜料、茶叶和咖啡的混沌气息,还有一丝独属于他的温暖体香——那是创作时体温蒸腾出的味道,混着淡淡的汗意,像四月的风裹挟着花讯。

画室的窗半掩着,三月的风裹挟着太阳的暖意溜进来,撩动窗帘的一角。我独坐在画架前,望着这个陪伴了他半生的老伙计。轴承上的锈迹像是岁月烙下的印记,转动时发出细微的吱呀声,仿佛在诉说着往事。记得他总爱在作画时哼着不成调的小曲,画笔在画布上游走,沙沙作响。那时的画架还很新,轴承转动起来轻快无声。

现在我一个人坐在画室里,似乎看到围巾还搭在椅背上,是他常戴的那条驼色羊毛围巾。经年累月,边缘已经起了毛球,却依然柔软。我时常在调色时不经意地回头,恍惚间总觉得他就坐在那里,围巾随意地搭在颈间,目光温和地注视着我的画作。画架的一角有道浅浅的划痕,是那年我用刀刮除上面一块颜色时时不小心留下的。当时我懊恼不已,他却笑着说:这多好,以后看见这道痕,就能想起今天。如今抚过那道痕迹,指尖仿佛还能触到那天的情景。

暮色渐沉,画室里的光影愈发柔和。我轻轻转动画架的轴承,吱呀声中,仿佛又听见他的哼唱。调色板上的颜料还未干,我执起画笔,在渐暗的光线里继续涂抹。画架静静立着,一切都如往常,仿佛他从未离开。窗外的风停了,画室里只剩下画笔与画布摩挲的声响。老画架投下的影子斜斜地映在地上,恍惚间,仿佛又多了一道影子,与我并肩而立。

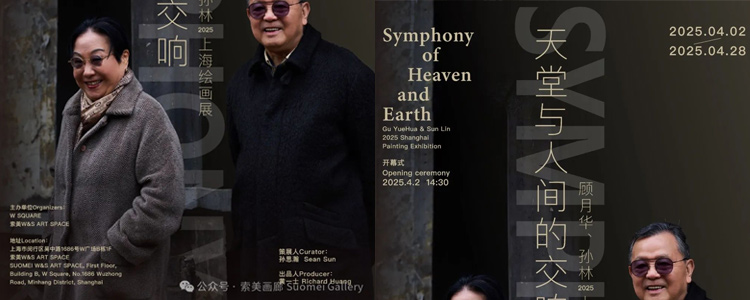

四月将近,我开始筹备我们夫妇的联展,画从各处聚集在一起,展厅的灯光柔和地洒落,像一层薄纱轻轻覆盖在我们的画作上。这是我们的联展,一场跨越生死的对话,一次天堂与人间的交响。

他的画挂在东厅,我的画在西厅。中间是一道拱门,仿佛连接两个世界的桥梁。开幕式的请柬上印着我们俩的名字,墨迹未干时,我总觉得那字迹在微微颤动。像是某种神秘的韵律。展厅里将播放着他生前最爱的肖邦夜曲。琴声流淌,与画作中的色彩交织。他的向日葵依然热烈地绽放,我的睡莲依旧静谧地漂浮。两个展厅的画作遥相呼应,仿佛在进行一场无声的对话。

他会看到的,我望向天窗心里边自己安慰自己,夜色中星光点点。如果世上真有灵魂,此刻他一定在某个角落注视着我们。也许正倚在他最爱的那个画架旁,也许正抚摸着那条旧围巾,也许正对着我们的画作点头微笑。

围巾捧在手心,我把头深深的埋进去,闻到了他身上的味道,他是山西平遥子弟,家族人丁兴旺,不论男女老少,个个身上都会喷薄出层次不同的老油味,那么淡淡的那么细腻的脂膏的香味,就象是一件古董表面必须有的帕蒂娜,成为了这个家族的标配。

茶凉了第三遍时,月亮爬上西墙。玻璃窗隐隐的映出斜亮着鹅黄灯光的阳台,他与我如今隔着十二层夜色,我把心收回来装进永不开启的锦盒,抛向天外第十四层的月光。子夜钟摆切开寂静,茶渣在杯底聚成孤岛。

文/顾月华