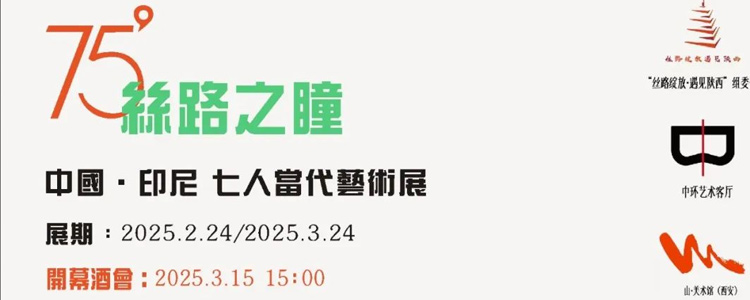

絲路之瞳——中國·印尼七人當代藝術展

文/于光

“75”,共歷的友好交往、疊加的文化緯度、延續的海上絲路——中國·印尼七人當代藝術展,展現七位藝術家不同的面相,不同的繪畫類別、不同的藝術風格、不同的表現手法;以藝術的共振,表達對世界的一種凝視與觀感,表達對存在的一種傾注與關切。

這是一種以差異性張力塑造的、一種有別傳統展館呈現的展覽;一次不同於商業畫廊格調、一次求不同之和、和而不同,祛魅、去中心化、去標准化,以會客四方、各抒己見、暢所欲言的展覽。

Pandi是一位印尼巴厘島藝術家,以“童稚”風格見長。想象力豐富。在他的畫作中,童真的本質呼之欲出。他善於運用色彩變幻、物體異形,以及不羈的線條張力,表現大自然的空間感及人間烟火、人文關懷。童年記憶,河流、山丘、稻田、蜜蜂等自然元素及親人、朋友是他創作靈感的源泉。但他不是簡單的再現與複製,而是從具象到抽象變形、寫意象徵表現。中間環節轉換是他的密鑰——純真與自由,讓他的繪畫語言,有從自然物象圖形到圖象到符號化的意味。

趙寶山作品,材料及媒介的運用,包括裝裱呈現,在異樣的視覺衝擊之下更加耐人尋味。作品隨材料媒介資訊(報刊文字與圖像)衍生變化,可名《茶話會·變奏曲》。依舊提示觀者放棄熟悉的視覺經驗,以一種陌生的視覺經驗去觀看,塗鴉、設計、即興、偶發、拼貼、挪用、破壞、重組、借題發揮,等等現代、後現代手法的混用,有其厚積薄發之力,光怪陸離,甚至對“凝視”都產生了解構與祛魅,充滿揶揄幽默、諧謔調侃與反諷,以模糊原有約定俗成之符號的方式“去符號化”,以不動聲色的荒誕,關注了人生常態及情緒。比如“不安”、“畏”、“煩”、“無聊”、“無助”、“無奈”、“孤寂”,以及以人文投射的自然、生物世界、宇宙。形成一種獨特的審美與觀看之道。

諶多頗有些家學淵源、學院餘韻,審美及繪畫性基礎好起點高,重要的是藝術感覺敏銳。又因其多年來,一直堅持自由創作而形成了一種疊加狀態,無論在油畫技藝還是藝術觀念上,也都頗具當代意識。塑形、色彩、點綫面都不受具象抽象的約束,形成自己的繪畫語言,畫什麽怎麽畫已不是問題,中西畫種優勢亦能融會貫通。作品@,穿越具象抽象及符號,堪比“這不是一隻烟斗”,卻超出了圖像與語言文字的層面。諶多注重理論又强調激情與靈感,作品多有情懷與啓示,舉一反三。手法老道自如、變化多端,表現力強勁!

謝菲長於水彩,但在造型、色彩、視覺效果上往往“不動聲色”,大大超出傳統水彩畫的審美“規定”而別具風格。“模糊”、“暗啞”、“朦朧”、“凝滯”、“流動”,凝視性展現的“真實”卻“清晰透徹”,作品具有一種悲天憫人的人文關懷。《憫》這幅畫中,孩子的眼神令人無法回避,謝菲說童年的無憂無慮瞬間終結,這就是成長。成長的代價、必要的喪失,令人沉思。《後浪》無論畫面和其蘊含,都具有存在主義意味。我們與世界的關係充滿未知。謝菲的藝術品質樸實而高貴。

張英作品,不論雕塑、陶藝,直觀、象徵,精緻、簡約,看似手到擒來,其實不只是技藝,更多的是觀念及審美趣味,以及從趣味到意味、從意味到意義。都與存在、生命、自由相關。作品《海心礁語》,整體的構成(作品有結構主義顯示),恰如其分地表現了人與自然的共鳴,無聲勝有聲訴說著永恆的愛意。當代藝術講究多元化包容性,不一定都要見什麽解構什麽。

支健傳統水墨功夫扎實深厚,從這類轉型作品上可以有所領略。這幅《花之語》,有哲學意味。實相、虛相,空相,幻相、鏡相等等,一簇花有本體及現象界之辯,有意思。但作品首先有觀相,即可看性。這是藝術表現。好看。支健說我想让我的画面简单一些,纯粹一些。简单的东西是有力量的!

王建衛長久以來潛心當代水墨的可能性,無論題材還是技法都已取得實踐成效。這次展出的行動繪畫作品,從材料上講是中國版的(覆背紙、水墨),經氣球爆破(丙烯潑彩)、車轍墨綫,形成一種有益的嘗試與探索。難能可貴,這幅作品的創作與他自己熱愛的“騎行”相呼應(行动绘画就是凸显一种自由意志),在大自然懷抱、在山野村鎮,完成了一種身體力行的直接記錄、又有象徵性質的藝術體驗。

總之這次展出的作品,大多已具明顯的第二級語言系統(至少接近),能指和所指之間關係變得更加撲朔迷離和不確定,比如圖形、顔色,以及工具、材料、媒介,包括命名等,具有了結構、解構的意味。增強了藝術表現的張力。試想在今天,對文學的認知還停留在文筆美不美、對影像的認知還停留在構圖、光綫之類的層面,對於繪畫而言,還是傳統的點線面、明暗、色調、肌理,意義又有多大呢?藝術亦是“社會構造出來以維持和證實自身存在的各種意象和信仰的複雜系統。”同時又是人類認識自身的重要途徑。

因此藝術確有“介入”的問題。我們認爲不迎奉權力、不粉飾現實即可。不必給藝術更多的承載。當然也不做所謂“純藝術”的清高與想像,不否認藝術的商品性質與價值。保持藝術的品質,包括獨立性、技藝水準就是一種價值性介入。對存在的介入,可以具體、可以隱喻,可以抨擊批評、可以頌揚——藝術可以抨擊和批評的東西很多,但唯一可以頌揚的卻只有生命、自由、真誠、善良與美好。這次展覽的作品即是如此。

2025/3/9 西安