前 言

21世纪是一个充满了数字、虚拟与科技属性的时代,当下人们参与的城市生活也越加的理性、严肃且极具工业化冰冷属性,特别是AI和智能化科技产品的应用,已然宣告了一个机器人时代的来临。18世纪60年代工业革命以来,人们不断享受着工业产品对于人类生活和身体服务性供给的便利。当然,这种享受也历经着人类从马车到汽车再到如今的新能源车的不适应与再适应过程。从受众的陌生性畏惧到让众人习惯性地接受,似乎是近代社会游戏掌控者所惯用的手段。这也正如20世纪早期电视产品为了合理化地进入人们的生活而给它装上了一个木制的盒子。早期,电视厂商为了让电视顺利地进入人们的视野与生活当中,特意给它穿上了被时人们已习惯性接受了的木制家具的“外衣”,以此来避免可视性虚幻图像新物带给人们的惊恐与排斥。到了近百年之后的今天,可视性图像端口(摄像监控显示器、智能手机等)已散发在人们生活的各个角落。当下,在工业造物主和商业社会系统的持续运作下人们已经不再生发畏惧之心,而是张开臂膀将其当作一种“时尚之物”来拥抱。甚至害怕因未持有此物、不参与到此系统而被披上“落伍”的帽子,进而被所谓的时代“遗弃”。200多年以来,工业制造、数字网络、智能科技等诸多手段的社会性参与,已经让人的双手越加的间接而隐藏起来,这种携带温度且极具情感的生命之手逐渐的被冰冷的“机器手”所取代,进而逐步加速人的异化与去自然化,以此完成对天地自然的替代。一场场人类物质性欲望的世界再建构也在不断的完成,与此同时,人造物品的服务性需求亦在众人的生活空间被加速释放,经过社会消费体系从而再循环到人的生活当中。当这种循环系统完成一种万物皆为人造的观念植入和世界实现时,也许即是虚幻与现实的统一。与人造产品物的快速商品化消费导向不同,艺术品旨在唤起消费化社会体系参与者肉体物化之后的精神性思考。

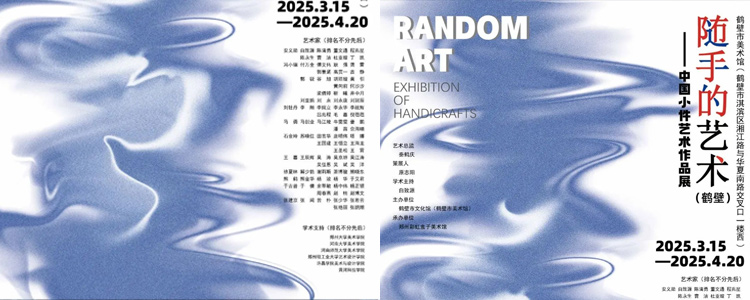

在全球当代艺术发生中,历经半个多世纪的艺术现象生产,各艺术环节也变得宏大起来。有基弗式的巨大墙面式的装置性绘画方式;亦有达明安·赫斯特的较为血腥的鲨鱼动植物标本式大型装置艺术,更有着克里斯托弗夫妇包裹巨型建筑的空间型艺术行为;有着两万多平方米的美术馆,更有着数万多平的美术馆;有着大型的国外多城市的双年展,亦有着国内城市的大型双三年展……这是一个艺术形式纷繁的时代,也是一个被万物包围着且书写大艺术、大空间、大事件的纪念碑现场。随着消费社会系统和艺术系统习惯性的自我催眠,做一件小且有异于系统性习惯的事情就成为了一种探索性的玩味。“随手的艺术”中国小件艺术作品展旨在呈现一场小且随手的展览。让绘画和艺术回归到一场内心与手感的诉求之中;让创作主体静下心来以温度与情感施以纸面、布面等材质;让观众能以更为自然的状态走入艺术的呈现。这里,我们无需再强调更多的观念与其它,更多地是艺术家的随手、随心与随性。

身体与思想,心眼与世界,对于创作艺术的主体之手而言,进行适度的控制力表达从而找寻到自身的创作手感,完成与心理上地匹配也许是一件或长或短的事情。此回“随手的艺术”中国小件艺术作品展邀请了来自全国几十个城市的88位艺术家参加。展出的近170件作品,从作品的主题言说、图像修辞、造型空间、技术语言等方面大致被划分成了“身体之手、物象之手、想象之手、空间之手”四个部分。艺术家安义勋、白致源、曹洁、曾朴、程兆星、董文通、耿强、高贯一、梁倩婷、倪蓓蓓、牛雯雯、普鹏、潘苗、石金玲、解少勃、王辰辉、王国建、王霄、吴江涛、吴涛、萧博骏、熊鹤、于吉普、张闻24位的作品组成了身体之手的部分;陈清勇、丁凯、杜亚璇、付万全、傅文伟、谷旭、黄向前、刘牡丹、吕兆程、苏晓佳、马勇、塔娜、吴佳恩、吴洋、熊晓东、余萃敏、张鹏翔、张若云、张艳丽19位艺术家的作品组成了“物象之手”的部分。“想象之手”则包含了陈永生、冯小瑞、龚雷、古静、何沙沙、黄引、李永华、李院立、李占辉、刘永康、马江陵、唐明伟、王恒立、吴京垿、杨华、于倩、于艾君、张少华、赵楠19位艺术家的作品,郭景涵、郭锐、胡婧璇、靳曦、井中月、李翔、刘冠辰、刘亚鹏、刘永、马创业、毛嘉、佘海晴、田言华、王海龙、王嘉、王圣松、吴斌、谢莉斯、熊金华、徐夏林、杨正银、杨波、杨中伟、张建京、周春燕、赵博文26位艺术家的作品是为“空间之手”的部分。

原志阳