前言

文/惠书文

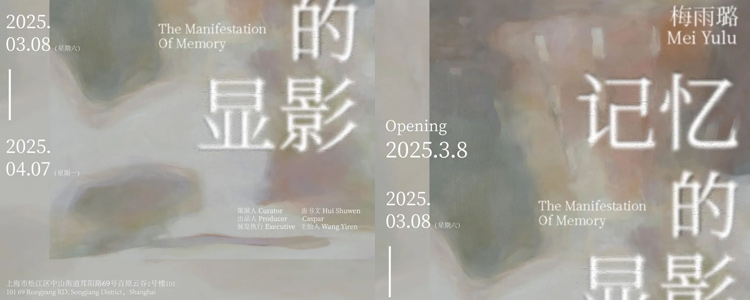

我们每个人对于记忆的回溯和认知,都是在携带着时间的泥沙之中游牧,那些时间、碎片与存在的镜像,成为梅雨璐在个体记忆里获取的元素切片。对她而言,日常记忆并非连贯性的情境叙事,而是由无数碎片链接而成的四季备忘录。每一个碎片的图像呈现,既是时间断面的记忆显影,还记录着她赋予画布中某一瞬间的光影、气味、声音和情感等。

从拉斯科洞窟的原始壁画到今天的数字艺术,人类始终在用图像对抗记忆的熵增。梅雨璐通过碎片化的图式来表现记忆的断裂与重组,这让我们注视到记忆与遗忘是一对永恒的辩证关系。

然而,时间亦非线性的文本流动,经由多个“彼时、此刻”的定格来构成,每一个“彼时、此刻”成为记忆流变的输入通道。从这个角度来看,她的绘画语义不仅是对视觉现实的具象解构,也是对记忆碎片化在现实环境中的内在隐喻。当她进入图像反复擦拭、刷迭与沉潜的过程中,将记忆在情感滤镜下的视网进行再次变形和抽离,从而剖析时间这一介质在每个人心目中的生命属性。

她在捕捉记忆图像的瞬间,每一个笔触、每一色块、每一个造型都是对时间凝固后作出的真实回应,仿佛将记忆从时间的洪流中捞取出来,继而缓慢铺陈在画布之中。绘画切片的主观性提炼还体现在梅雨璐对记忆的选择与重构上。她试图对抗时间的虚无和侵蚀,这种对抗是对个体记忆的编码保存,图像结构的位移和转译,既是对过去的再现,也是对当下的反思及对未来的预示。内置绘画中的表现性语言因此成为个体存在的镜像,映照出记忆的复杂性与多义性。

“记忆的显影”是关乎存在的证明,它让我们意识到自己曾经活过、感受过、思考过。而日常记忆的碎片化、私人性与遗忘性,最终指向一个更为深刻的哲学问题:存在的意义。梅雨璐的绘画路径并非是对具体记忆画面的浅层描绘,而是对记忆本质于自我之间更近一步的抽象表达。其新作让我们意识到,记忆不仅是过去的回响,也是当下每个个体存在的历险和体验,并共同构成了群体景观里的社会镜像。

绘画作为记忆的媒介切片,既是个体的存在证明,更是文明延续的视觉基因库。梅雨璐在表达记忆的绘画性时,将色彩、图像、光影与情感的流动相互并置,记忆是一种“叙事身份”的建构,它通过将过去的片段编织成故事,赋予个体生命以连贯性与意义。正如德国哲学家瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)所言,记忆是一种“救赎”,它通过重新拼贴过去的碎片,为当下赋予深度与厚度。通过观照这些记忆阐释出的绘画内容,我们不仅看到了过去的自己,也看到了当下的自我。

在信息熵增的洪流中,每个人都在努力打捞那些即将消散的记忆残片。在抗衡熵增的视觉诗学中,时间维度在记忆绘画中呈现量子态的特性。当手指沾染颜料时产生的触觉记忆,生物性记忆与数字记忆的本质自然分野;这种”具身化”的观看体验,使梅雨璐的绘画升联为通达个体记忆与集体无意识的桥梁,记忆的真实性与绘画的虚构性,则构成了时代体认中的辩证镜像。