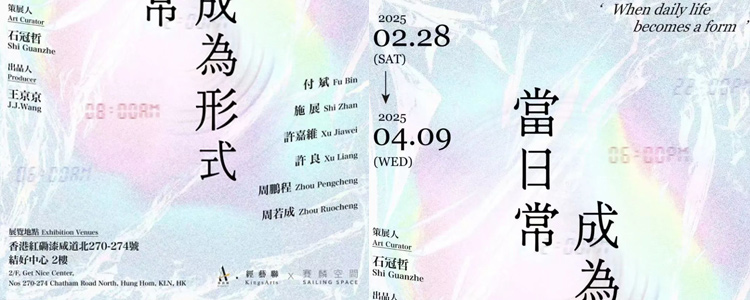

当日常成为形式

文/石冠哲

现在,“当代”这个词好像成了一个理所应当的定语,包含了一种关于艺术时效性的似是而非的合理性。似乎我们当下发生的绝大多数艺术形式都能被“当代艺术”的术语所囊括。正是因为“当代”意义的模糊,为我们再来审视艺术的当代价值提供了契机。

如果我们以中国当代艺术的发展脉络来观察。从1980年代到21世纪的第一个十年,“当代”内涵更多的是在价值观上,也就是更倾向于社会批判和体制诘问。进入到2010年代以后,“当代”的意义开始向艺术学科内部和艺术家个体转向,比如抽象绘画和新媒体艺术的爆发,以及艺术家更求索于创作技艺的突破而非观念价值的输出。在最近的五到十年,随着更年轻一代艺术家们的成长,批判与诘问在他们的作品中几乎销声匿迹,技术化的热浪也并未成为主流,取而代之的是他们对于自身生活环境的持续关注和记录,亦即对日常的描绘。这也构成了近年来当代艺术创作趋势的又一次转向,同时也是我们这次展览中几位艺术家作品体现出的共同点。

付斌的作品是木板综合绘画,兼顾了版画的木刻技艺和绘画技法,题材来自对于周遭建筑空间的转印再创作;施展绘画的色彩感受融合了他在德国创作街头涂鸦的经验和他自己敏感的情绪;许嘉维的国画素材启发自她从小成长的家庭环境;许良对城市环境的描绘明亮、轻松、快意;周鹏程是当代室内生活情境的记录高手;周若成的绘画来自他历次旅游的大量素材积累。当这些年轻的艺术家把自己对日常生活的鲜活体验转化为艺术创作时,这何尝不是一种价值观的输出呢?这是一种接近平和的、生活化的、不激烈的审美趣味。他们的绘画所呈现的,就是我们这个时代的“当代”意义,就是日常的力量。

上一篇: 呼吸之间——王冬梅陶艺展

下一篇: 博通·科勒塞斯:几次瞌睡后沉睡的缪斯

最新展讯