前 言

赖有青山豁我怀

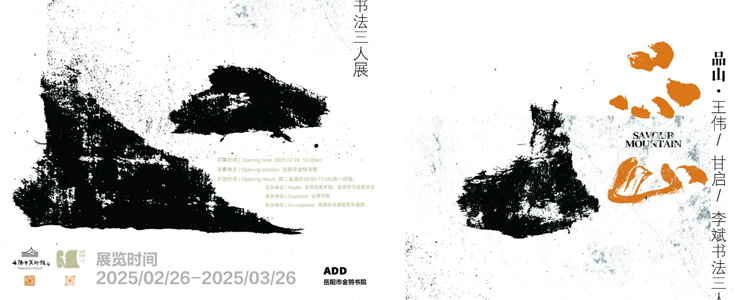

我读《品山》书法展 ——

中国传统文人书法,本源于随性、即兴的自我表达,然而在今日,这份纯真似乎已经渐行渐远。

我曾对一位初入国展的友人说:“加入中国书协,对书法者而言,或许才标志着艺术旅程的真正起点。”我固执地认为,只有当无需为国展冲刺,无需去绞尽脑汁为造效果而书写时,书法才可能流淌出最真实的自我。

但也仅仅是可能。书写自我,实则不易。要不与时同但要与时进,不与古同但要与古合,发乎情、不做作、无我有我之间,在夹缝中行走,个中艰辛,外人哪得知!

因此,王伟、甘启、李斌三位国展翘楚联袂呈现的《品山》书法展,令人格外期待。

王伟,从最初的“永和七子”时候算起,和我有近三十年的缘分了。我们平常见面多,聊天喝酒喝茶多,字却看得少。这批作品,他的用笔一如既往地稳健、精准、果断,但是我改变了对他以前书风圆秀、畅美的印象,看得出他加入了魏碑生拙、奇壮气息,显露出赵之谦、于右任的些许意味——畅而能涩,秀中有奇,彰显其近年“碑帖融合”的探索。那幅非篆非隶的书法给我印象很深——明末清初尚奇风潮影响下,王铎、傅山往往喜欢碑别字和异体字,把楷书结构隶化或者篆化,但由于时代局限,略显生硬。王伟这幅作品,借鉴了前贤思路,但是写得奇而不怪,这是在把握篆隶造型规律基础上的个性加持。这类作品,国展评委可能不会青睐。而这种率意、随性的表现,唯有个人展览,方能一展真我。

甘启和我虽同处一城,见面却少,但我对他一直非常关注。他书、画、印兼擅,才华横溢,而且敢于用多种材料尝试,思路活跃,显示了一个青年人艺术探索的多面性和潜力。这次展览,他展示了擅长的大草和小楷,形式颇有新意。草书无疑是最“放达”的艺术,而见多了他酣畅淋漓的八尺连绵大草,看到在如此小的纸片上做草书,恰如“螺蛳壳里做道场”,辗转腾挪,其难度可能更甚于巨幅作品。难为他在纵情挥洒的状态下能够保持法度不逾矩。他的小楷,有别于常见“状如算子”的一类而自具面目,横势展开追求造型古雅的同时,笔画间加了更多灵动的味道,曲尽其妙,舒展飘逸,把小楷当草书一样写出了“节奏”和“性灵”。

李斌久未见面,对他的书法印象仍停留于五年前的岳阳个展。当时以为字如其人,文质彬彬,对宋人书法已领悟至深。这次的展览作品,用笔跳荡更为精巧,“变起伏于锋杪”,经得起任何局部放大的欣赏。难得的是,杀纸调锋之际,流露了更多雄强的气息,从中我看到了唐人的壮阔笔势,也看到了沈曾植的峻拔飞扬。的确,岁月沉淀,会让我们的步伐更加自信果敢、更加沉稳扎实。这也是自然规律。此书风,正是他成长与思考的见证。

这三人,既是书法化裁古法的传承者,又是自开堂奥、兼具个人面目的践行者。他们用这批随性之作,在做一种体验阴阳的证道呈现、做一个任情挥洒的愉己游戏。正如这金鹗山满山葱茏的树木,肆意生长,逸致横生,一派天机。

品山,不仅是山上的风光可赏,山下的“烟火气”同样不可忽视——这样的山,方能立体展现。

“烟火气”,是人间最绵长的滋味。我很欣喜地看到他们的展览也充满浓郁的“烟火气”。这些或写刻在花笺、老纸、陶瓷、木板上的作品,宽不盈尺,可以书房茶室增雅致、可以家居闲情作把玩,可以“飞入平常百姓家”。比如王伟书写的一部分内容是有关于酒的,大概酒徒如我者,都会喜欢。另一部分则以简体字书写当代岳阳文人的散文、诗词,这些都是他认真读过且有感悟的文字,写起来当然形神合一。身边人的书法墨象,写身边人的思想心声,也是一种书法价值“当代性”的体现吧。李斌写在洒金扇面上的小字作品,纸墨相发,风情万种,细腻动人,非常值得案头细品;而甘启随意手拈、刻字的陶制百家姓“主人杯”、香插等,件件独特,引人捧玩。他的作品所有装裱设计、装框制作,全部自己完成,尽显“全手工”的韵味。正是这些非常接地气的作品,让书法那高高在上的艺术属性得以亲切,真正进入普通大众的日常。

品山,山上山下,上抚云端,下滋泥土,与天地之道相合。

《品山》书法展的意义,或许正在于此。文雨浪

二〇二五年 元旦