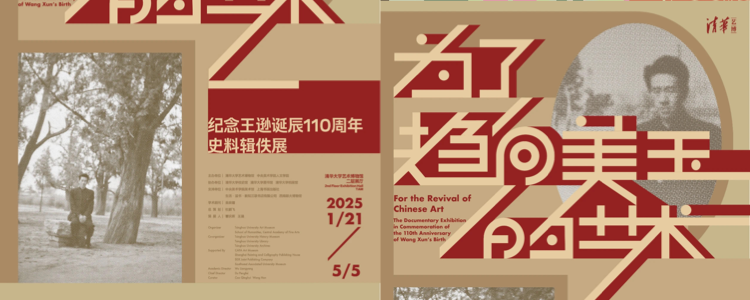

“璧还”

纪念中国美术史学科奠基人王逊先生

杜鹏飞

斟酌再三,决定以“璧还”为题,之所以加引号,因并非用其本义。“璧”指美玉,“还”指归来,在拙文中有三重含义,一是指与王逊先生相关的珍贵史料有缘入藏清华大学;二是指本次纪念王逊先生诞辰110周年史料辑佚展成功开展;三是藉此展览招引品格如璧如玉的王逊先生魂兮归来。

王逊(1915-1969)是典型清华学人:他于1933年考入清华大学土木工程学系,受闻一多先生影响而转入国文系,继而被邓以蛰先生美学思想所吸引转入哲学系,追随邓先生研习美学及美术史,从此奠定其奉献一生的学术志业。1937年他随校辗转南迁长沙、昆明,1938年成为西南联大首届本科毕业生,次年考取清华研究院文科研究所,成为西南联大首批研究生,师从冯友兰、汤用彤、金岳霖等先生,并亲炙陈寅恪、闻一多、邓以蛰、雷海宗、钱穆、朱自清等先生教诲。1941年研究生肄业后,他相继在云南大学、西南联大、南开大学任教,1949年重返母校,成为清华大学哲学系、营建系合聘教授,开设“中国美术史”“中国工艺美术概论”等课程,并兼“清华文物馆委员会”书记。1950年受徐悲鸿之请到新组建的中央美术学院兼职开设美术史课。1952年清华文物馆因院系调整而停办,王逊正式调入中央美术学院,1957年被打成“右派”,1969年因迫害而蒙冤病逝。纵观王逊先生求学与职业生涯,大半经历与清华(或西南联大)紧密相连,期间的学术累积为其从事美学及美术史研究打下坚实基础,最终成为中国美术史学科的开路者与奠基人。

十年之前,我刚受命主持艺术博物馆工作不久,业师吴良镛先生曾约我长谈,话题围绕清华曾有的短暂而耀眼的文物馆,吴师深情回忆了他所亲历的梁思成、陈梦家、邓以蛰诸先生创设文物馆的过程,特别谈及他与王逊先生同事之谊,并强调:“文物馆一直是王逊在具体负责,他做了大量的具体工作。”我默默记住这个名字,归后一番检索,所获信息却少得可叹。2015年底,“奠基:王逊先生与中国的美术史学科——纪念王逊先生诞辰100周年座谈会暨学术研讨会”在中央美术学院举行,我有幸随侍吴师杖履而忝陪末座,薄松年等与会学者们的动情发言如在目前,一位才华横溢却命运多舛的学者形象渐渐丰满而清晰。王逊先生是中西融汇、古今贯通、新旧合冶的清华育人典范,在文学、哲学、美学、敦煌学、民俗学、艺术理论、美术史与考古、工艺美术、民间美术等诸多领域皆卓有建树。特别是他创立了中国美术史学科和育人体系,泽惠至今。然而这样一位大才,不仅在特殊年代遭受种种不公与迫害,终致英年早逝,而且在此后数十年中,其学问与光辉仍被人为遮蔽而蒙尘,大量珍贵手稿至今不知所终,不能不为之浩叹。

十年之后,因缘际会,数十年如一日悉心辑佚王逊先生学术史料的王涵老师,最终决定送王逊先生“回家”,将这批珍贵史料郑重托付给清华艺博永久收藏,化私为公,嘉惠学林。于是才有了本次立足“藏品活化”的展览呈现,这背后是王涵老师长期积累与无私奉献,是策展团队和艺博同人满怀崇敬与感恩之心的倾力付出。此展一定程度上或可将本属于王逊先生的学术成就与美誉“还”给先生;将被有意无意遮蔽的历史真相“还”给观众。这既是“璧还”的另外两重含义,也是本次展览之核心旨归。

谨以此展纪念中国美术史学科奠基人王逊先生!愿先生如美玉归来,愿属于先生的美誉归来!