前言

四季更替在地球的生态系统中扮演着至关重要的角色,然而全球气候变化正在导致地球四季失调。2024年,川渝地区以40度以上的高温入秋,澳大利亚冬季最高温达41.6度,美国加州8月飘雪......季节规律面临着气候变化的严峻挑战。回望中国艺术中四时幽赏的传统,四季轮回以及相伴而生的草木枯荣、禽鸟迁徙、溪河涨落、山色深浅曾是人们五官感知和与审美感思的道场。咏叹四时美感之作,构筑起一条美学长廊,如陶渊明《咏四时诗》:“ 春水满四泽,夏云多奇峰。秋月扬明辉,冬岭秀寒松。”

汉语中,“时”的本义为四时,《说文》云:“时,四时也。从日,寺声。”《尧典》之四时,《左转》之三时,皆谓春夏秋冬。在春秋战国时期,四时已被广泛应用于天文历法中,并成为人们崇拜的对象。如《淮南子·时则训》:“制度阴阳,大制有六度:天为绳、地为准,春为规,夏为衡,秋为矩,冬为权”。到《易传》,四时一跃成为整个易学体系的重要因素,《系辞上传》所谓“广大配天地,变通配四时,”突破了以往的四时模式,把时间的秩序变成了概括宇宙人生的普遍规律。战国以来,人们将四时和五行联系起来,如《礼记·礼运》:“播四时于五行。”四时与五行结合,将空间投入四时的生命循环,又将四时与万物相连, 建立了时空相融的生命模式。在中国文化史上,四时常被作为一种“生命代符”。《黄帝内经·素问》云:“夫四时阴阳者,万物之根本也。”古人重视四时是为了从较完整的角度观察生命的变化,诗人吟咏:“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷”,“四时更代谢,悬象迭卷舒”,都是通过四时感受生命的变化。

四时作为一种生命模式,对中国艺术中的时间观念、生命精神有深刻影响,北宋郭熙在《林泉高致》描绘的“四时山水”,“春山淡冶而如滴,夏山苍翠而如笑,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡。”就要求画家了解各时段不同的生命特点,以及生命运转的内在脉络。立足当代,我们结合成都画院馆藏精品重新思考四时文化,将展览分为了两部分。第一部分四时之内,人们欣赏桃红柳绿、生机盎然的自然之美。从《攀枝花》的工笔细腻、花鸟生辉,到《鲤鱼图》传递出万物复苏的讯息,《芙蓉锦绣图》中百花争艳,在薪火相传的绘画中感受春意盎然。“避名复避世,消夏还消忧”,以艺术清心,便无夏热。《露浥荷香》送来夏日的幽香,《千秋一堰》带来“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”的意境,艺术创造了“无上清凉世界”。秋色同样令人沉醉,除萧瑟秋景外,亦有明丽之境。《夜游锦江》描绘霜林红叶,萧疏冷艳之致;《银杏》勾勒出秋日万木金黄的斑斓景致。冬天寒风萧瑟,《雪林》中仍有梅花傲立,此时一位《藏族姑娘》正眺望着远方,等待着下一个春天。冬日荒寒画境的背后,是“天人合一”的心境。展览第二部分四时之外,人们品味脱略时序、超越时间的艺术精神。《唐风蜀韵—24伎乐图》让“锦城丝管日纷纷”的繁华穿越千年,《曼殊诗意》以“海天空阔九皋深,飞下松间听鼓琴”的心境感受时空的无垠。“以墨林为桃花源”,旨在脱略时间束缚、发掘生命灵源。而桃花源不止在《桃花》盛开的《春意》中,还在《诗歌之城》《音乐之都》的真实生活中。从《春来草木茂》的“四时春”,到《楼船雪夜》的“千秋雪”,画家忘却时间和历史的缠绕,涤荡外在尘蔽,显露胸中丘壑。

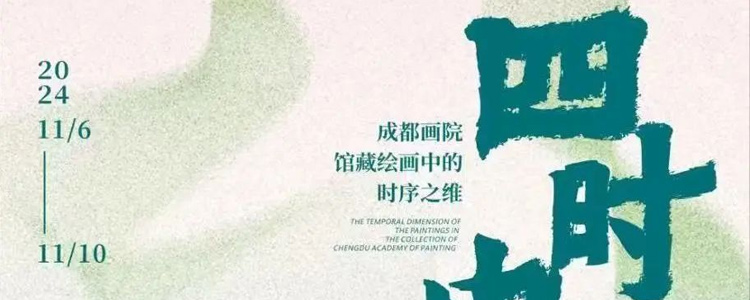

成都画院(成都市美术馆)建院至今44载,典藏研究作为院内核心工作之一,此次“四时内外——成都画院馆藏绘画中的时序之维”是对“艺藏知时——成都市美术馆馆藏中的二十四节气”展览的深化,精选馆藏作品促进馆藏活化。成都画院画家“纳千顷之汪洋,收四时之烂漫”,让观众在当下感受“道法自然、天人合一”的生生之美。

成都画院

2024年11月