序

文/杨德永

刘奕跨界到水墨时间虽不长,却已积累了几个很像样的作品系列——这并不使我太感意外。

刘奕是个敏感者,且有着很全面的艺术素养与实践,早年毕业于美院实验艺术系数字媒体专业,两次留洋海外,是一只游历过大西洋和太平洋的“海龟”。摄影曾一度是他的主业,是朋友圈里的筱山纪信,肖像作品曾入展纽约的影展,而他当年的工笔风摄影也着实俘获过不少的老少拥趸。在肖像摄影中摸爬滚打几年后的刘奕,又放下相机,拿起调色板,毫无违和地在抽象油画中展露才情。如今重操旧业的他,从事数字传媒之余,又侍弄起了水墨。他就是这样一只优游于中西绘画之中,在数字影像与架上绘画之间切换自如水陆两栖的“海龟”。

从刘奕的水墨面貌来看,他的创作并不是对当下现实社会的关照,也不是迎合某种潮流与趣味,而更多地是一种自我的对话与审视,是某时某刻精神状态的显影,是困苦中突围的一种重塑,是走向台后的“卸妆”。

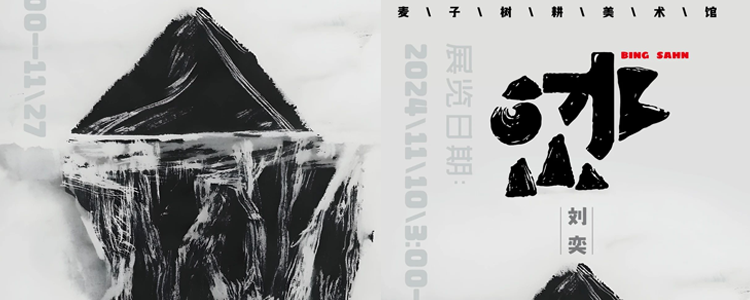

“冰山”貌似是一种暗喻,在我看来,却是一种以失语对抗成熟的斡旋,是艺术家探寻语言张力和维度的自觉。

刘奕的绘画价值在于能理性审视自我生命体验,始终与自己最熟识的本行——数字影像之间保持着距离,甚或是一种对抗,这是他留给自己精神放逐的“后花园”。抄起毛笔,只要保持艺术直觉的鲜活和自我觉知的敏感,其他都不那么重要和紧迫。

水墨是一门古老的艺术,但在今天,它不是一种艺术“活化石”,其实践也绝不是一场古人书斋中的考古,它的艺术生命力依旧旺盛,足以承载当代人丰富的情感与审美体验,且符合艺术自身的衍变规律,而不需要故弄玄虚,水墨与受众之间只需要被看见和被觉知。当代的水墨生态是尴尬的:一方面在南辕北辙的复古者那里暮气沉沉;一方面在自我标榜者那里扭捏作态,鲜有令人耳目一新的作品出现。对水墨艺术的曲解与误读,使当代水墨的实践在一定程度上越来越偏离艺术的层面,其处境好比大船迷失,闯入一片迷雾笼罩下冰山林立的海域……

刘奕似乎也感受到了当代水墨的“冰山”处境。他笔下的冰山系列水墨,没有选择大尺幅和视觉上的直观效果,而是在案头可控的范围内做水墨语言的新探索,冰山一角或漂浮的冰块,进入视觉中心,就如同庖丁案板上的牛头,解构变得直接了当,没有丝毫的畏手畏脚。水墨的肌理、节奏,造型的变化与对比,线条的张与驰,黑白的增与减,通通交给感觉、情绪与表达之间共建的合作关系,一种感觉的逻辑支配下,笔墨也就具备了情绪价值,成为合作关系展开的轨迹。于是众多的冰山一角汇聚在一起,便形成了一座“冰山”。

水墨,只是我们释读刘奕艺术的冰山一角。