「无事-郭恬熙」将于10月12日在澳门全艺社画廊开幕。本次展览将展出郭恬熙一系列最新的摄影、录像及装置作品。

览名「无事」一词,郭恬熙故意用「无」字代替「无」字,因为「无」字的字体结构简单,这个安排,正正配合她在这次展览中,想表达出一个虚幻的实相,凡事无须太在乎得失,对生活的忧愁、无奈,或多或少自扰之,如何开脱,各有方法,对于有与无,艺术家有着深刻的体会。

郭恬熙一直专注于艺术教育和展览策划的工作,另一方面则醉心于佛学。近年,郭恬熙游历印度北部山区及青藏地区,一个充满神圣而美丽的国度,并开始探求佛学的真义,深入接触当地的风土人情,进一步了解其宗教、文化及生活等。她善于利用影像进行创作,并用文字记录旅途上的一些想法,表现多元文化的创作理念。这次展出郭恬熙最近创作的图像及录像作品,以装置的方式呈现,装置以佛教中的曼陀罗(Mandala)为基本构成,这亦是人性的“坛",表现心中无穷尽的宇宙观,其结构以方形及圆形为主,方形四面分别展示地、水、火、风四大构成物质的影像,表示世事万物,郭恬熙对于物质的无自性,其本源与灵性的关系,通过作品让观众一同进行探讨。展览开幕礼将于十月十二日(星期六)下午五时举行,是次展览的所有作品均作慈善义卖,所有收益将拨捐“青海省玉树州贡成爱心救助协会”-“五褔”敬老院作慈善用途,欢迎有兴趣人士踊跃支持。

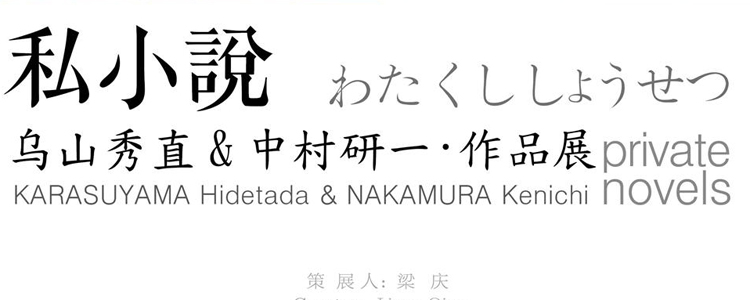

提起“私小说”,或许很多人会想起太宰治,进而联想到更多与“我”有关的个人世界。但凡小说,都是虚构的现实,虽然总有现实的影子,却也有着截然不同的肌理和构造。现如今,我们已经很难再找寻颠覆性的理论去探讨世界,所以如何精准别致地表达个体化的精神,反而具有更多的趣味和意义。此次展览呈现的两位艺术家,都从自己的现实中获取灵感素材,进而创作出具有“私”的性质、又超越“私”的范畴的作品。

乌山秀直的作品带有强烈的精致美感和东瀛气息,尽管他本人从来不认为自己在刻意追求这种感觉。自从接触艺术以来,乌山一直在思考绘画的意义和可能。对他来说,打破材料的界限只是表面的尝试,思考绘画和存在的本质才更加重要。他的作品远看如同凝固的声波,和谐的色彩携带着温柔的气息,仿佛把观众带入某种寂静的回响。靠近作品,又能在其中看见不同层次的点和面,以介于刻意和随性之间的次序,相互叠加、蔓延。在乌山看来,“点”是世界的构成,亦是他绘画的开始,任一个微小的点,都是这浩瀚世界的影子。这不禁让人想起“一沙一世界”的微妙,进而联系到曼陀罗的象征——大小叠加的圆,因为聚集的气场以及某种圆满的意象,具备了曼陀罗式的精神内涵,代表着“形成”、“转化”和“精神不朽”的永恒创造-----一如荣格所言:“曼陀罗样式的图型,是人类心理的全体,也是它的中心。它是调合意识领域及无意识领域的心理影像,在遭逢心理危机时,它就会被意识化,进而显示出曼陀罗样式的图像。”

如果说乌山秀直的作品是通过精微的个体表达来探讨世界的构成,那么另一位艺术家中村研一,则是通过自己对表象背后的过程的关注,来揭示更多被视觉所屏蔽的想象。在他看来,人们往往过于习惯性地接收“结果”,而不去想象“结果”到来之前的“过程”——结果总是理直气壮地呈现,而达成结果的中途,或许还有更加丰富而值得珍视的存在。这也许正如推理小说的乐趣:看到结果很简单,但更有趣的往往是之前的各种曲折往返。在此次展览中,中村将“结果”与“过程”并置,表现出两者之间微妙的错位以及超乎意料的可能。例如他借用中日两国对“爱”的不同发音和理解,呈现不同文化背景的人接收到“爱”的信号时的反应,进而将某种未完的、充满变数的过程,与最终凝固的图像形成诙谐的对比。而另一幅30×40cm的小油画,则是用一支四米长的巨型画笔所创作……