“六书”是古代汉字构造和分类的六种基本方法,即象形、指事、会意、形声、转注、假借,这是古代对汉字造字和用字原理的六种分类。“故”字在这里,一指宋元时戴侗的《六书故》,它是对《说文解字》进行改革的一部字书字典;二指“原因、缘由”或者“旧有的、过去的”等意思;三指在本次展览的名字中,更多地是作为一个连接词或者表达目的、意图的词来使用。而“书”字并未使用繁体的“書”,是来自陈量的修改建议,我擅自揣摩的结果是:“書”字的字源来自于“聿”,即“筆”的初文,它在甲骨文时期的写法就像手持毛笔正在写字的样子。

据闻在道士所造的符箓中,亦存在或可反推而将其归类入“象形”与“指事”的书画痕迹,所指为宗教经典中神祇的形象,以及那个天地人神皆由“气”所生成的世界观中的相互作用和关系。在这一想象中,文字并非言语的影子,也并非是神在人之先开口说出了第一句话,而是使劳格文惊叹的,这一非人类中心主义的造字动机:即观察和体悟的重要性在表达之前(或之上),一种得以先于言语而生发的文字。如“三”字即用三次划线表示,而“气”字之初也形同于“三”,只是后为区分而上下两横逐渐弯曲,或为表达它的流变之能。因此无论是“三生万物”还是“气生万物”,更重要的是,二字的同源性在此连接了一种回归取象之初的状态与想象。

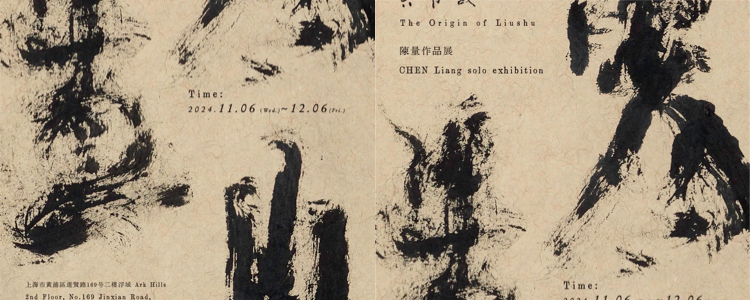

铺垫至此,是为引出理解存在于陈量作品中的带有某种先天意味的解放性之路径:幼年在故乡庙中学习书法和绘制神像的经历;于大学毕业后的工作期间持续进行的书法练习与研究;十余年行走于民间进行地方仪式、巫术的田野与考古......这些经验塑造了一个艺术家的当代视野,又使身怀书法之娴熟能巧的陈量并未继续囿于传统的规训,转而以书法作为行动之媒,于六识(佛教用语,即眼、耳、鼻、舌、身、意)的调动之间,即在一种联觉式的信息接收与意义消化之间,以先验的主体具身重新打开字义符号与想象力之间的空隙。又如石虎所言:书法者总要回到“两个之初”:即“造字之初”,是回到那个观看从万物到造字的过程;也要回到“造筆之初”,是从人与工具的主客体意义上回到那个能动的主体性的重塑时刻。这其中的工作原理比当代艺术中“文本转译”式的大部分处理要复杂得多,甚至拒绝一般意义上的固化式解读,它更像是引诱我们进入“象”的思维状态的无数次邀请。

我们亦可从陈量作品的名字中瞥见一个目录学式的观察视野,其中有埃德蒙·雅贝斯、荷尔德林、勒内·夏尔等这些于诗写中重构新范式的冲锋者,也有独龙族、傈僳族这些没有文字或再创了文字的文明样本之分野,还有虚堂智愚的偈语诗以及《白蛇传》中的经典故事......这当然只是陈量所事的冰山一角,但似乎也足以重启一个向外窥探的窗口:即在一个中心化的文明历史叙述中,去观照那些未被注以足够目光的若干个文明,以及其在语言学和文字考古意义上的分杈,或者说是关于历史演进之可能性的非中心式的档案。

据葛洪所言,“昔吴世有介象者,能读符文,知误之与否。有人试取治百病杂符及诸厌劾符,去其签题以示象,皆一一据名之。其有误者,便为人定之。自是以来,莫有能知者也。”

回顾混沌之初,字符的稀有令其总是先作巫用,真实的演进历史则迷离而不可考,纷纭的想象又总以其美学功能为其附会,以渲染我们最初的文化记忆,如同存在于神话美学中的双瞳四目者“仓颉"并非指一个人,而是共塑了言语文字今义的一群人。反之,载于《神仙传》和《太平广记》中的仙人“介象”者,是否也可延续这样一种理解,即在美学意义上将其替换为一个动词,指向那群介入了“象”思维中的复数主体?唯书法者爱仓圣,而艺术家会永远忠于能动,或者说是忠于重返以想象打开可能性的那一现场。

文/三川