是上海之根,

也是上海人的乡愁

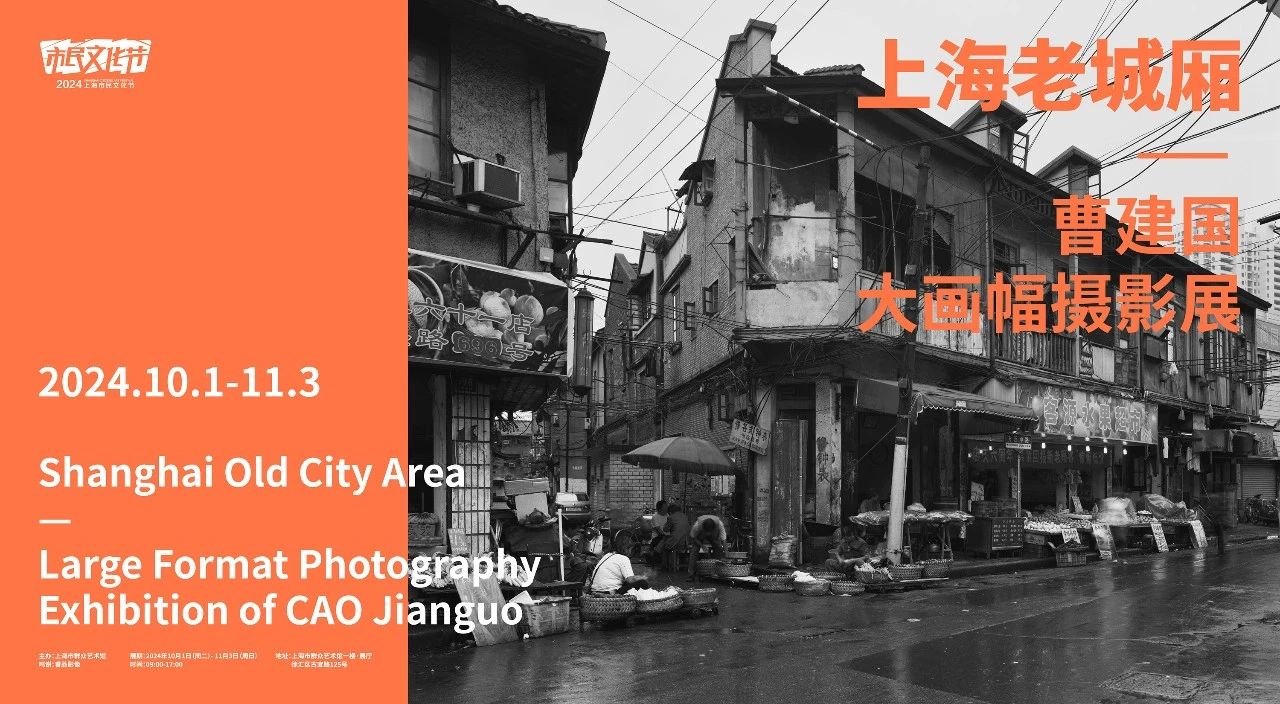

上海是一座因水而兴的城市,据海陆之要冲,控长江之龙尾。元代设县,明代筑城,城墙以内谓之“城”,墙外人稠之处谓之“厢”。这片土地是上海传统地域文化风貌特色的典型,也是清末民初以后海派传统城市生活文化的集锦。这一方“城厢”构成了上海人共同的乡愁,亦被视为上海的“城市之根”。

上海也是一个将古老与现代完美融合的城市,尤其是近几十年来,我们的城市正经历着令人兴奋的现代化进程。这样的进程中,“城市更新”犹如一次次新陈代谢,成为上海城市发展的关键一环。2022年,历经30年的上海成片二级旧里以下房屋改造宣布全面完成;进入2024年,这座全球超大城市已然步入了旧改的“下半场”,人们可以深切地感受到,上海正在深入实施城市更新行动,疾如旋踵。

地处城市核心的黄浦老城厢也加入了如此洪流。新旧交替中,一片片区域被划分为“良田”,或人去楼空,或百废待兴,或已然高楼林立。但在弯曲交错的街巷和弄堂深处,仍显现着其饱含历史人文积淀的沧桑遗痕。这些浸透了数百年来上海人喜怒哀乐的印记,见证了近代上海的兴衰沉浮,意义非凡。可以说,记录上海老城厢曾经的风貌,也是记录生长在那里的人们心里的乡愁。

这番巨变也吸引了大画幅摄影家曹建国的浓厚兴趣与热切关注。自2004年起,曹建国扛着若大的相机,对老城厢地区进行了近18年的拍摄记录。期间,他几乎将老城厢的所有街巷和弄堂转了个遍,争分夺秒的紧迫感驱使他拍下了数千张大画幅底片,以此作为他对渐渐远去的老城厢的一种敬畏与告别。

拍摄老城厢的过程中,曹建国查阅了大量史料,比对不同时期的上海县城地图,实地观察片区特征,逐渐摸索出规律,规划出“地标扫描”的拍摄方案,逐块、逐街、逐弄对老城厢街区风貌进行观察,以选择合适的点位进行拍摄。从他对拍摄点位所作的记录中可以看到,他以河南南路、复兴东路为纵横轴构成四个象限,作为其拍摄地理空间上的规划。由此,他深入每个象限,积年累月地进行拍摄创作。展览以这四个象限为分列对作品进行呈现,每幅作品均标注有明确的地理坐标和时间。