心意与新生:芳华十二载

——写在“湖南省中国画学会青年艺术家作品展”之际

王翔 美术学博士 湖南理工学院副教授

在中国画的演变进程中,宋元以降,逐步形成了以文人精神为中心的独特发展脉络,或基于区域独特地貌、风情的差异,或秉持共性审美的文脉传承。而在百年湖湘文化的现代转型中,湖南人敢为天下先、狂而狷的勇气,学以致用的经世精神,兼收并蓄的圣贤气概,凝聚为湖南人的精神血脉。其中,既有齐白石、曾熙、肖俊贤、高希舜、陈少梅等名家大师的精神引领,也有陈白一、张一尊、钟增亚、王憨山等代表人物的薪火相传,共同铸就了湖湘文化的发展态势。尤其是近年来,以朱训德、刘云、王金石、石纲、阳先顺、戴剑、石劲松等为代表的艺术家进一步推动、完善了潇湘美学的时代精神与审美品格,使得潇湘美学的诗意、空灵、悠远、苍茫的文化意象转换为湖湘文脉独特的视觉文化符号,建构出当代湖南中国画的个性范式。

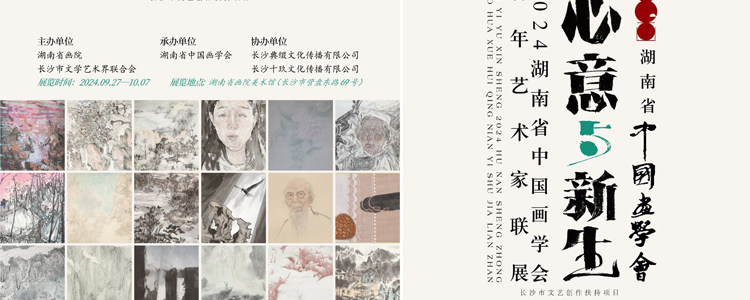

习近平总书记在党的十九大报告中提出“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”,在2024年7月党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》又进一步明确了“创新”的含义和方向:“坚持守正创新,坚持中国特色社会主义不动摇,紧跟时代步伐,顺应实践发展,突出问题导向,在新的起点上推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及其他各方面创新。”纵观当下中国画创作,无论是适应中国画视觉文化精致功利主义的写实表达,还是“以我为主”笔墨程式基础上图式个性与水墨实验的生发变革,抑或是架构于写实与笔墨以象征与寓意探寻中国画精神的主题呈现,都在多元变革中越来越迷失中国绘画的艺术精神,其原因一方面来自哲学本位立场的缺位与变异。对中国画的中国性、文化性、民族性的认知不断脱离中国文化的本位立场,在似乎开放的视觉语言与多元文化观念的冲击中,对于民族文化的思维逻辑与造型机制,进入一种模糊的价值感受。另一方面是对绘画本体历史认知的局限与狭隘。中国书画有其自身的发展规律,特别是宋元以来一直秉持的笔墨、意象、取势、造境等核心价值被慢慢消解,沦为一种宽泛的图式范畴、构图语汇和媒材样式。而湖南省中国画学会十二载初心一致、学术立会,以高度的文化自信,实施从“潇湘意象”到“潇湘美学”的主动建构转型。为进一步展示近年来湖南青年中国画家的成长与成绩,湖南省中国画学会特遴选出18位画家共计近八十件作品进行展示,其作品主要体现以下两方面特征。

一 本体重塑 构建个性范式

中国画的创新须立足于民族文化的思维逻辑与造型机制,回归书画本体的价值体系,寻绎其内生的创新之道。黄宾虹谓“屡变者面貌,不变者精神”,潘天寿讲“立足民族传统以发展”等,都是向内开掘其个性创新发展的路径,本次展览的青年画家无论是立足本体笔墨的向内深入,还是秉图式而抒怀的个性再造,都承载着当下青年艺术家的“心意”与“新生”,下面对其个性特征分而述之。

付红以笔墨跳脱于笔墨之外,把大写意与没骨、小写意抟于一炉,繁密中透露出活络,极致里蕴藏生机。在中国画的笔墨建构中,或遵皴法而造境,或假图式而深情,山水、花鸟、人物各有高格,各擅其长。而付红的笔墨跳脱之法高明在于两方面,一是以雄强恣肆之笔写树石之体。陈淳谓由观物之“生”到写物之“生”,此“生”乃生命、生气、生机,付红抓住了树、石的生命气质,在快速而强劲的节奏中辅以枯润相间之笔再现其生命质感。同时以没骨、平动之润泽笔触形成笔墨之间的强烈反差,以笔立形、传质、体象、达意。另一方面以婀娜窈窕之笔状花叶之貌。粗笔大写须辅之以灵动之笔才能尽显其态。他用传统小写意的勾花点叶的用笔方式,轻点淡抹。在泼与破中,求笔墨生动之致,把水与色的润泽感融为一体,通透而醒亮。同时他努力突破传统笔墨起、行、收的闭环表达,在石头的勾勒中,有意支离其结构关系,举重若轻,含而不露,笔势跳宕中,生气具在。

吕道建在笔墨与图式间寻找自我。这组作品透着湿润的风,在水、色的相互渗透中流淌着诗意的清新,渍色与渍墨相互交替,点、厾结合,形成画面中浪漫的诗境。中国画以一管之笔拟太虚之体,以本体形式表达生命情志,在象与意、物与心、情与景的相互勃发中,寻求生活与意象的彼此唤醒,笔墨与意象的互动生发,诗意与造境的交互激活,以此而构建自我的笔墨世界。吕道建有意在消解笔墨节奏带来的紧张感,而以一种看似漫不经意的笔调释放自己心中的坦然。方士庶言“因心造境”,于天地之外,别构一种灵奇,此吕道建之为也。

廖理邦书画俱佳。刘熙载云“书者,如也”,于理邦而言“书画,如也”。其书以碑体行书见长,其画老辣生拙中从容中道。宾翁谓其“以字作画、以画作字”,从其笔墨建构的形式来看,解构书画各自的原有形态,能使其走向一种具有内在秩序的个性表达,而理邦的书画笔墨更趋于笔墨质感的统一。其书法在顶笔逆行中寻求点、线、面的意象生成,其画在恣肆逸宕里张扬个性。所谓“画者,化也”,化自我之感受度物象之真气,《龙岩》写生系列,似乎更加强化了主体与本体的融通,笔调更加从容,尽力模糊笔墨与物象的边界,寻求笔墨与物象表达的同一性。画面被虚实所掌控,视觉随着空白节奏的变换而游走。同时在水的运用上更加大胆,在大水积染的同时,尽力保证笔墨的质感与笔调的轻松,水墨氤氲一体,在色与墨的传递中意态横生。董源谓“近观几不类物象,远观景物灿然”,其内含的逻辑是中国哲学外化于书画的宇宙一体的造型机制,理邦深悟此理。

孙磊以破(泼)墨与罩染的方式营构百态心象。其《肖像》写生系列,一方面通过笔墨的反差凸显水墨语言自身的表现力,以大笔泼、破墨的书写性重墨,在保留了笔墨韵味的同时,又强化了画面的虚实对比。另一方面以相对程式的个性语言经由面部表情的刻画诠释人物的心灵内蕴。其精准的写实造型能力敏锐的捕捉人物面部压抑、焦躁、欲望等瞬间的意味,借由恣肆的笔墨对比产生强烈的视觉张力,使人不自觉的进入内心的共情与体验,他的表达似乎让人看到了当代人的心灵图谱。

陈石虎以传统笔墨重构自己的对当下世界的认知。画面中太湖石与鸟以“光感”聚集成视觉中心,在一个逼仄的空间里,流露着困顿与桎梏。这种写意精神与图式的转换,既是当下表达自我的共性呈现,也反映出个体创新的焦虑与困扰。这种反思性的文化自省是其以“预想图式”,表征其对文化价值与现实世界的观照,从而寻求视觉图像更迭趋新的路径与方法。

廖卉珏出入苏门,用线干净利落,内含筋骨,构图形式感强,每一元素的留白、呼应、取势都掌控到位,于经营位置极为用心。这组作品命名为《归》《迹》《寂》《觅》,留白极多,其“白”的晕染,层次丰富而通透,而且在墨与色的交替中,节奏明快。张力弥漫其间,色彩与造境相互激荡,整个画面空灵而阒然,从容而淡定,寂寥中生机涌动。每一组关系的处理都能聚散有致,疏密得当,恰到好处。黄宾虹谓“理法为运行精神之本”,她能自如调用各种元素,得益于其专业的系统训练与艺术认知。这种创作的路径一方面是其“感受生技法、心境出风格”的艺术实践,另一方面是其对古典文化的内观自省,于一片苍茫里安顿自我。

张雯的作品始终氤氲着一种濛濛的雾气,似穿凿于洞庭湖的空天阔水、城郭塔影、远树迷烟与岁月相融的梦幻里。她解构传统笔墨程式,在一个相对平面化的空间里,用极简、连缀而重复的色彩与笔调,营造心中的洞庭春色。她以女性特有的细腻,执笔墨而清雅,在水色交融中,疏枝落落,云水苍苍。象耶?境耶?是无尽梦幻里的单纯而执着,是自我沉醉中的深情与眷恋,那份从容,在作品中缓缓流淌。

陈琪的“入”与“出”。陈琪全面而扎实,尤擅佛道人物、肖像写真。其《湖湘艺士》系列,入于笔墨,出于精神。以粗笔大写与湿笔晕染相结合的方式,破常求变,在大开大合的节奏对比中,再现人物的神态与精神。他的“入”不仅是入于笔墨的纵横开阔与细腻的晕染对比,更是入于人心的笃定与从容;其出也不仅是出于尘世的洒脱与淡泊,更是穿越时空的记忆与怀想。

黄龙山水、书法、陶瓷兼擅。书法出入墓志碑版骨力雄厚,山水以潇湘意象造境,高古而清逸。其《白描菊花写生》系列胎息陆抑非勾勒之法,以书入画,铁画银钩,劲健利落。在繁复的花瓣中寻求笔墨结构的内在秩序,他把这种秩序转换为一种节奏的开合起伏。同时刻意寻求“写物之生”的笔墨体认,在一笔造型中,把枝、花、叶运用不同的形、势、力、律再现其质感,建构程式与意象的双向汇通,以“活泼泼”的生命感,把具于胸中的“象”,契之于绡楮,变态于毫端。

林简《停云半晌集》用白描与平涂(间或点染)相结合的手法,尽显其灵秀之气。其每一笔都贯注了“写”的意味,娓娓道来。为了保持笔调的轻松与平缓,她几乎没有用任何积墨的手法,让人清晰感受其笔情墨性,不假掩饰。同时,画面着以淡色,不仅使其更整体、统一,还使白的流动自然而生动。中国书画强调其“写”的表达,因为“写”能关联自我的内心,直抒胸臆。林简的“写”,在看似慵懒之间似乎更能呈现女性的优美,这种心境传递出当下都市人别样的“山水人生”,似乎走进的不是山、水、云间,而是其营构的宁静而舒展的内心。

张磊的笔墨洋溢着年轻的自信。中国画绵延几千年的笔墨传统在当下呈式微之状,笔墨所承载的精神内涵被不断的瓦解、淡薄,其内涵着的民族文化的思维逻辑与造型机制也每况愈下。不仅是笔墨认知的苍白无力,更重要是笔墨精神表达无以为继。张磊的笔墨贯注着“写”的意味,笔笔流出,坚毅而果敢。其《洞庭秋月》《湖光云起》系列作品,有意脱离传统的平远构图,使之在扁平化的状态中再现笔墨的表现性,微光游走于画面,混沌里透出光芒。

杜林的《绣球游鱼》系列,以传统工笔画的勾勒、渲染方式造境,绣球、游鱼两个元素,或顾盼成趣、或首尾呼应。画面中绣球的花心与游鱼背脊的亮光引领画面的视觉中心,质有而趣灵。

李玥都家学渊源深厚,自幼耳濡目染。其《青云寨上的白云》系列,笔墨老辣,苍劲中姿媚跃出,纵横外洒脱遒丽。其笔墨表达根植于湘西苗族的个性与神秘,在对其文化符号、民间图式、装饰趣味进行转换与融通中,通过衣纹飞动的点线与脸部雕塑般的块面所形成的张力节奏,再现其民族个性与文化特质。

谢日升这组诗意画借鉴古典母题元素诸如古松、老者、行舟、烟雨,或高山流水,或杖藜行歌,或孤舟烟雨。这种古典元素的交融与碰撞名之曰诗意化造境,以自我心性的感悟,悟对通神,意溟玄化,思接千古。在《醉后不知天在水,满船清梦压星河》中,笔墨的处理上强化了语言之间的虚实反差与节奏对比,尤其是山体部分泼、积互用,通过渍墨(水)向外的渗透营造一种烟雨迷蒙的诗意之境。《洗尽铅华始见金,归来依旧香如故》更显气势宏阔,诗意化造境是主体灵魂与诗意生活的相互感召,嘤其鸣矣,求其友声。

二 多维复合 营造个体心象

从20世纪90年代实验水墨和新文人画的探索开始,中国画的内涵与边界被不断扩大,材料的运用、形式的突破、AI技术的加持、数字影像的赋能等,体现出中国画兼容并蓄的开放样态。而这种建构于中西文化跨语境的拓展,丰富并增强了中国绘画的当代性与在地性,湖南青年画家也努力前行。

王永成是个多面手,对材料、色彩的掌控与拿捏极其到位,那种从骨子里生腾出的神秘、梦幻、魅惑之感,让人欲罢不能。他的作品始终能引领人进入他的世界,跟随着一起呼吸、跳动,在狂放笔触的推引下,感受其五彩斑斓的内心世界。他以多维复合的手法,营构其心象,纯厚而浓郁,激情迸发。这组《山坡》系列似花、非花、似象、非象,把从传统艺术中得到的滋养,放大、支离、解构、重叠,感受其内含激情的肆意表达,在不断拓展作品表达边界的同时,执着于自己的内心,将传统意象抽离出一种荒诞的意味,在他的节奏里,游移不定。

范菽这组《悄咪咪》系列在形式架构上流露出恽南田没骨花卉的气息,将传统工笔晕染、壁画剥落风化、重彩贴金沥粉及岩画堆叠、版画拓印融为一体,同时画面又保留了富有鲜活生命感的古典气息。把没骨花卉“写”的意味通过岩彩一层一层的堆、叠、刮、磨铺陈开来,再现物象质感。这种表达有异于其早期清丽淡雅的花卉晕染系列,一方面来自于其对大工笔技法探索提炼后的主动选择,另一方面体现出其情感表达的自由度,或浓烈而激昂、或沉静而忧郁、或繁丽而真挚、或恬淡而幽静,于一花、一叶、一卉、一草绽放生命力量。

杨鎏漩对笔墨的驾驭非常熟练,酣畅淋漓,但其似乎并不满足于此,更想跳脱具象之外,在笔墨与图式间抗争,寻求心灵的安顿。所以他有意将光影在情绪的驱动下,融入画面的表达。其作品《二月某日,晴》《坏孩子的天空》《十月十五日的天空》《夜的第二章》似乎在释放当下的感受,而从画面的构成元素中,感受到的是艺术家自我的艺语,他所要表达的是那一缕粉红的微光中,流转的生命感悟,脱离窠臼的内心救赎。这或许是艺术家进入自我,挣脱自我的路径,太着眼于图式与笔墨都无法承载心灵的感受,只有在挥洒过程的兴会之际灵光乍现。

梁峯似乎游走于时光隧道。这个时光隧道是通向主观神秘世界的能量场,各种绘画语言被打破、重构为一种有意味的秩序,在纷乱四散中碰撞、交融,但画面里那一抹醒透的“光”,带给人心灵的重生与震撼。《心经·日课》系列压抑中充满着力量,模糊的、沉重的在不确定的角落引领着人的思绪,透过每一个不经意中呈现的脱落、压痕、沁润、层叠,让人体悟生命的质感。

画家们在“心意”与“新生”中努力前行,而如何更好的建构潇湘美学的个性范式,如何更好的融入湖湘文化的精神特质,都是需要不断面对和破解的问题。湖南省中国画学会必将以坚定的文化自信,守正创新,深入思考中国绘画的创新性发展与创造性转化,用自己手中的画笔,抒写中国画创新发展的时代篇章。