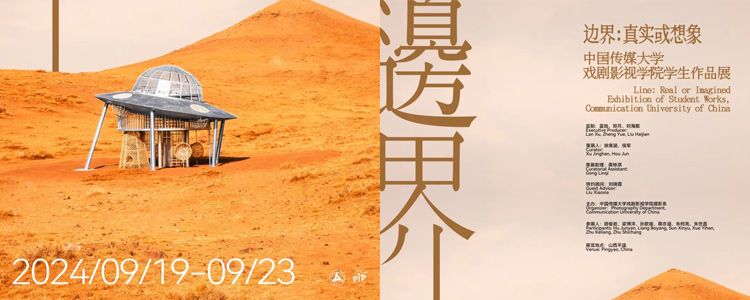

展览前言

媒介领域新技术的发展,无论数字虚拟技术、融媒体技术,还是人工智能成像技术都在动摇着传统艺术的根基,消弭着各个艺术门类之间、甚至特定艺术之内的边界。因此,在当今以理论视角重新审视摄影内外的各种边界,重新界定摄影的“身份”就变得至关重要。而与时代共振的严肃摄影创作,也需要传递摄影师对自我、对所从事艺术的身份焦虑,并表达摄影师对这种焦虑的认知与思考。

中国传媒大学戏剧影视学院摄影系本次入选的6组作品聚焦于“影像生成技术”:在形式上,它们均做出了媒介融合的努力;在理念上,它们则有意无意地向观众所抱持的对日常生活、对传统摄影的刻板印象进行了质疑或者挑战,体现了当代社会及当代摄影在多个层面混杂、模糊的特点。另一方面,这些作品也表达了创作者对影像生成技术发展的深层思考。

通过多种技术的加持,盲人已经可以“看”,甚至比健全人“看”得更丰富(《感觉之眼》);

在母亲隔着鱼缸对着摄像机/儿子的呢喃中,历史与当下、记忆与现实的边界在消解,两代人之间的心灵隔阂也借助媒介在消融(《人情》);

前辈大师所拍摄的“不寻常之地”在时空的隔绝下本来遥不可及,却在谷歌地图技术之下变得如此“接近”和“寻常”(《寻常之地》);

曾经战火纷飞的碉堡已沉落于市井,其历史也湮没无闻,摄影师通过摄影对其进行搜救性拍摄,并通过VR技术重新赋予其鲜活的生命(《淞沪碉堡考古》);

资本制造的商业景观披着魅惑外衣成为网红打卡地,其实质却是虚无的。摄影师发现了它们与远古图腾之间的隐秘联系,并以柏拉图的“理式论”为蓝本,结合AI成像技术揭示了当代商业俘获人心的机制(《霓虹时代》);

是AI成像?玩偶模型?还是真人实地拍摄?《Back to Mars》以“伪纪实”的形态、科幻片的外壳、写实性的手法模糊了真实和虚构、现实和想象的界限,对摄影真实性在当代的命运,对科技的未来表达了忧思……

在对不确定的边界的惶惑之外,我们也看到了创作者执拗的交流与对话的努力。他们尝试与他者(不同群体)对话(《感觉之眼》)、与前辈家人对话(《人情》)、与业界大师对话(《寻常之地》)、与艺术传统(科幻电影)对话(《Back to Mars》)、与国族历史对话(《淞沪碉堡考古》),甚至寻求当代视觉文化与远古图腾的对话(《霓虹时代》)。

身处一个充满变化与不确定的时代,这种交流的努力弥足珍贵,它体现了人类生存的本真,也成为艺术赋予生活的一抹亮色与温存。

中国传媒大学戏剧影视学院摄影系

2024年9月