地球上的所有生物共享着同一个物理空间,却用着截然不同的方式丈量它。对于呈现于空间的所有纹理、景观、声音、振动、气息、味道、电场及磁场,每种生物仅仅能够涉足丰满现实的微小部分,被封闭在自身独有的“感官气泡(sensory bubble)”1中,觉察到的仅是广大世界之一隅。

有一个单词可用于概括这种“感官气泡(sensory bubble)”:“Umwelt”,德国动物学家雅各布·冯·奥克塞尔(Jakob von Uexküll)在1909年提出并定义了这一概念,它源自于德语,意为“周遭世界”,奥克塞尔并没有简单将其用来意指动物的生存环境,而是特指动物可以觉察和感知到的周遭世界的部分。2每一物种都受限于某一部分,但又在另一部分中得到解放。例如蜘蛛几乎没有听觉和视觉,它的世界几乎完全由蜘蛛网捕捉到的振动所决定,这是它制作的陷阱也是它感官的延伸。同样,蝙蝠的声纳(回声定位)非常敏锐,能够在黑暗中找到蜘蛛,并精确定位把它从网中揪出。

为了感知世界,动物会探测光、声音或温度等刺激量,并将其转化为电信号,沿着神经元传向大脑。感官将捕捉到的纷乱世界转化为知觉和感受,对此做出反应并采取行动:它们将刺激转化为信息。它们从随机中提取相关信息,从混杂中编织意义,将其他动物与环境联系起来,通过情态、动作、姿势、叫声和电流将彼此相连。

美国哲学家托马斯·纳格尔(Thomas Nagel)在1974年发表的经典文章《成为一只蝙蝠感觉如何(What Is It Like To Be a Bat?)》中提出,动物的意识体验本质上是主观的,且难以描述。以蝙蝠为例,它们通过声纳感知世界,而大多数人类缺乏这种感官。纳格尔写道:“我们没有理由认为它主观上像我们可以体验或想象的任何东西。” 他继续说道:“我想知道的是成为一只蝙蝠是什么感觉。然而,当我尝试想象这一点,我受限于自己的心灵资源,而这些资源对于这项任务来说是不够的。”3思考其他动物时,我们偏袒于自身的感官,尤其是视觉的影响,因为我们的物种和文化极大程度上依赖视觉,甚至盲人也会使用视觉的语言和隐喻来描述世界。人类“Umwelt”的边界往往使我们将其他生物的“Umwelten”(感官世界)隔绝在外。

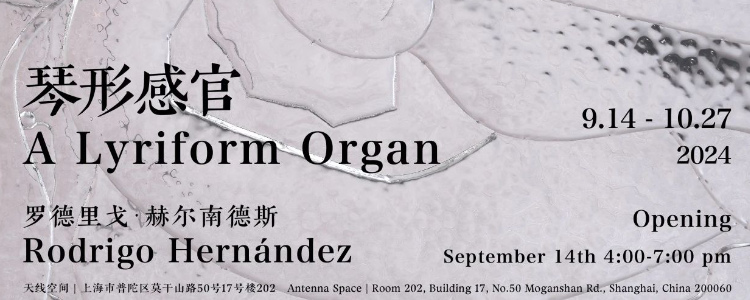

有些生物如鱼、蛇或蜘蛛,它们能够感知到空气和水流中波动的隐蔽信号,而这些信号对我们人类来说是无法察觉的,周围的空气中充满了我们无法识别的线索。蜘蛛的身上布满了数以千计的缝隙感受器(slit sensilla),这些感受器集中在名为“琴形器(lyriform organs)”4的簇状结构中。这些器官的形状像一束平行的线性切口,类似于古希腊用来为诗歌吟唱伴奏的弦乐器:里拉琴(lyre)。通过这些极为敏锐的器官,蜘蛛可以感知到它所站之处任何物体的振动,无论是在地面还是蜘蛛网,这些蜘蛛建构了能够感知振动的界面。对于我来说,这一切都是一个美丽的圆形隐喻,它将艺术的创作和体验与空间联系起来,并深植于诗意之中。