在凉山彝族文化里,彝绣是极具辨识度,也最有代表性的之一。它默默地躺在凉山人的生活中数千载,把无数彝族儿女在这片土地的所看所想所感,用纹样记录下来,成了一种无声的语言。

所以,彝绣可以是一个美学载体,展现在“亲近自然”的文化内核下孕育出了独特的审美;彝绣可以是一个人类学载体,从彝族人的日常视角,以小见大地呈现凉山地区人类活动和社会结构的发展;彝绣也可以是一个经济学载体,研究彝族女性是否能用日常技能赚钱养家。那么,如何让彝绣被更多人看见并使用,从而发挥它的多种价值,就成了问题的核心。

2023年8月,深圳市福光公益基金会,天安数码城(集团)有限公司与深圳大学美术与设计学院一起前往凉山调研。行程中,大家被这片土地上的山和路震撼。巍峨的山曾经把凉山和外界隔绝起来,神奇的路现在又把凉山接入到交通网络中。凉山彝族文化曾经因为山的隔绝,被完整地保存下来,也因为现在的路,有机会被更多人了解。这样的视角启发着三方团队对于此前问题的进一步思考。

回到深圳,经过几轮打磨,三方最终决定把“设计”作为赋能的核心。因为彝绣作品能否融入受消费市场青睐的设计语言,是彝绣能否被消费的关键。而彝绣能否被消费,又决定了产业链上游的绣娘能否有稳定的收入。所以,“设计”也许是能够带动上下游活力的切入点。

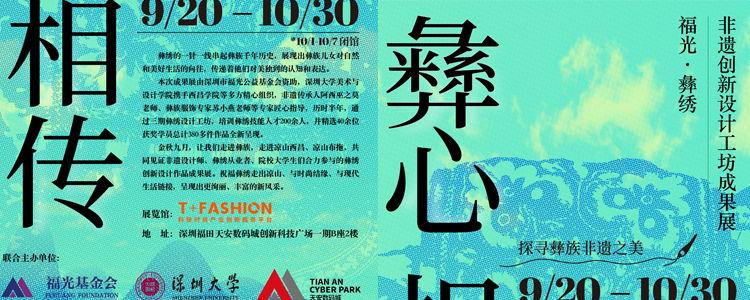

基于这个思路,由深圳市福光公益基金会出资,深圳大学美术与设计学院承担培训与教学工作、发起与操办彝绣创新设计工坊,天安数码城T+FASHION产业创新服务平台统筹设计成果在后期的商业转化,三方共同打造“福光非遗创新计划·彝绣”公益项目。在一年的项目周期里,我们通过非遗传承、非遗创新、非遗帮扶三阶段的培训,面向彝绣产业链上的不同人群进行定向赋能,并积极帮助学员把在培训中创作的作品投入市场,以期这些在销售端的转化最终能够惠及产业链上游那些“背着娃,绣着花”的凉山绣娘。

对于凉山的绣娘,我们培训她们工业化纺织品生产的基本技能和规范,让地处于凉山腹地的小型刺绣作坊也能融入现代化生产体系,为接单奠定基础;对于原本就在从事彝绣设计与生产的凉山地区设计师,深圳大学开放了匹配他们水平的设计课程,帮助他们打开设计思路,做出更有创新性的作品;对于在深圳大学和西昌学院就读的设计专业学生,项目为他们提供深度接触彝族文化和彝绣技法的渠道,带领他们领略民族文化,在他们的心中埋下种子,让他们在将来的从业过程中可能更多地使用民族元素,从而促进“民族中国化、中国世界化、非遗时尚化”的设计潮流。

如今,三期培训已经圆满结束。我们欣喜地看到,学员们发挥出自身的才华,做出了一件件不同以往的彝绣设计作品,也希望通过彝族创新设计工坊成果展,让更多的人关注到非遗文化,促进非遗技艺传承与发展。

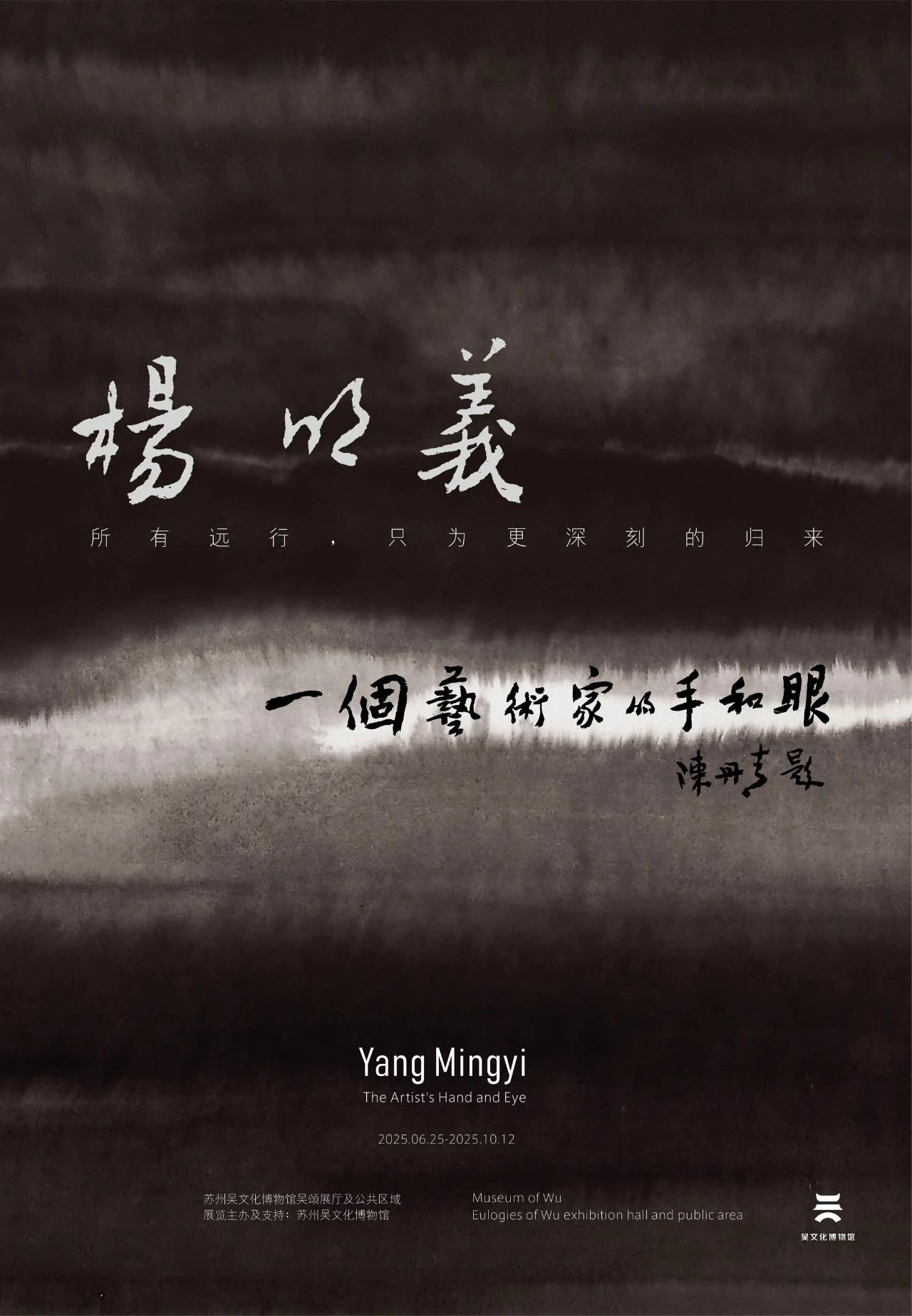

上一篇: 朱金石:谁的家园

下一篇: “发现三峡”专题摄影展

最新展讯