展览前言

书写者一山出生成长于金陵——一个盛产文人墨客的文化之都,儿时被某些机构认定为多动症, 因此开始学习写字,曾跟随林散之、萧娴等多位知名书法家学习。通过写字,治好了别人眼中的多动症, 之后,学过艺术和设计,后成为室内设计师、建筑设计师和文旅规划师。一山对自己写字的过程进行反思,回想其成长经历,深觉:没有不是的孩子,只有不是的家长和不是的老师,进而创办一乐书读社,同时,通过教学,一山开始探索书写在当今环境下的实用性研究。

在雕版印刷出现之前,读书人都是边抄书边读书,抄书的过程即书法功能的呈现,古人读书以书读为主,这种方式更能让人理解书的内容。因此,一山的教学方式是希望学生可以通过写字去抄书,去读经典。这里需要探讨一下书法的功能问题。书法在中国古代的功能是用于抄书、办公和文字沟通,当把书法单独列为艺术的时候 ,文字的传播功能就失去意义,因为当下早已被其他形式所取代。而谈到当下的书法,大多数依然在临摹和继承祖先的传统,学习各种字体的书写,没有情感的投入和观念的输出,在失去功能的情况下,书法是否仅仅是一门手艺或者即将成为所谓的非物质文化遗产,是一个残酷但是迟早要面对的问题。对于这个问题,一山的看法是:没有感情的书法既不能称之为艺术,也不能称之为书法,仅仅是一门手艺。

再谈一乐,人生在世,总有一乐,一山乐于写字,也希望身边人都有此雅乐。书写这件事情已经融入他的生活,成为一种乐趣,这种对于书写的态度,影响到他的学生,一山希望书法可以成为他们生活中的趣味,这也是他对书法未来的看法-在失去功能性后,书法也许会像古代一样,成为文人雅客的个人兴趣。一山的一乐书读社,仿佛一座私塾隐于市,他和他的学生们只是通过书法这一形式,去理解中国文化。他们均有扎实的古文功底,一山的成就感来源于学生对于传统典籍的认知,这是他的又一乐趣。

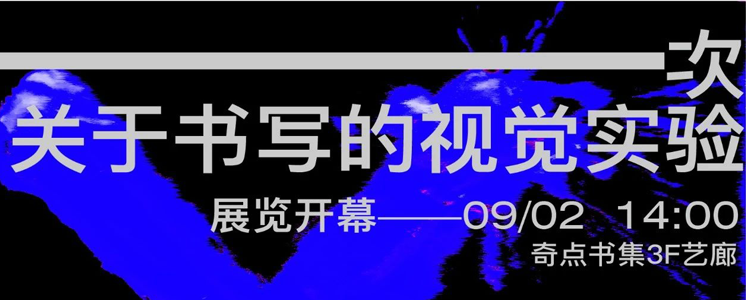

基于此,关于书读和其可能性探索的结果,就是这次展览。展览分为两部分,第一部分为一山学生书读的作品展示,作品看似随意地粘贴在奇点书集楼梯的两侧,形成一件整体性的书写作品。第二部分是一山对古人文字在当下语境下的功能性研究,一山不会去定义呈现的是书法还是当代艺术,或者别的什么,这是一次关于书写的视觉实验。

书写是指写或抄写的动作,在本次展览中,一山在各种材质上书写,所有的作品均在展览现场创作。虽然从2015年起他就开始了这次思考,在筹备展览的过程中依然充满了不确定性和随机性。可以说,在我的职业生涯中,这次是从来没有过的体验和冒险。在写这篇文章的时候,我依然没有看到一件展览作品,没有效果图和草图,没有任何预演,一山在其多年书法经验下,却显得非常自信,作为一位资深的室内设计师,他对于作品和空间关系的把握已游刃有余,亦享受寻找偶然性和未知的过程,而我,竟然也觉得莫名兴奋,欣然参与到这一过程中。我想,当代艺术的可贵处不就在于质疑和反叛么,而艺术最有趣的地方就在于探索,结果是否成功,也许并不重要,可贵的是探索的过程,而这点,也只有少数人能做到。很多人一辈子呆在舒适圈,按照既定的程式创作,患得患失。

这也是一个在不断成长的展览,每一天,展厅里都有变化,也许在展览开幕之后,一山还会继续创作。也许有人会质疑这是否是一场展览,我想面对这样的质疑,一山只会淡淡地一笑,正中他的下怀,因为他要做的就是“反展览”,就像不会去定义他创作的到底是当代艺术还是什么,这一探索和实验的过程到底是“展览”还是“行为艺术”,也会抛由观众去定义。

X代表未知,我认为这一字母和符号可以清楚地阐明本次展览的意义。一山的好友将他比喻为哪吒,在看似叛逆和玩世不恭的顽主外表下,实则藏着一颗对于艺术的初心和纯粹,我想这次实验只是一个开始。

文/赵丹琳

八月中旬写于南京