10月底,在杭州进入秋冬季节的时候,我来到了台南,却又重新穿回了夏装,便有一种“重回”的感觉。3个月正好一季,我重回了一个季节,同时又重回了一个时光。

来南台科大访学的任务并没有想象的忙,我便有时间到处走走,也可随意的停留。游历台岛的山山水水,寻觅大街小巷的民俗风貌,感受兄弟姊妹们的生活姿态。观山海、看云水,心灵激荡;探古迹、寻人文,思绪万千;访同仁、会友朋,开怀畅谈。一会儿是“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”之叹;一会儿深感那一页沉重的历史似过去了,犹若还在;一会儿顿觉一个甲子的分离就在这谈笑间。近但觉遥远,似是而又非。就这样,时时撩拨着我的神经与思绪,但所到之处总是心怀打开着,思绪徜徉着。

除了游历,有大量的时间用来作画。我首先铺上的是宣纸而不是画布。别人老觉得奇怪,你画油画的怎么老是在玩水墨。一方面我有水墨情节,另一方面,我并不喜欢盯牢一个画种弄到底,还要贴上油画家、国画家、版画家的标签,像是木匠,油漆匠,泥瓦匠之分,你要说毕加索是油画家那是外行讲的话。这个并不重要。重要的是画什么,怎么画,会不会让人感动。

我经常回答着抽象与具象,写实与表现这些问题。远的会从冷战时期说起,苏联现实主义怎么怎么滴,美国的抽象表现主义这样这样的,还会强调“再现”与“表现”的问题。近的会说:具象作品是画看得见的东西,比如战争场面、农夫肖像、少女身体、自然风光等等,而抽象作品是画看不见的,比如张力、韵律、诗意、紧张、喜悦等。简单的说:我的画是看得见的音乐。最后也会应付的说:你看山似山,看水似水就可以了。有一回,有个朋友还是指着我的画说道:“我总算看出来了,囔,这里是一片树林,那里是一座桥……”,我只能回应:“好像也是哦”。

英国美学家克莱夫·贝尔有个最著名的艺术命题:艺术是“有意味的形式”,而不是对外部世界的再现。画画的人写论文时常会用到这句话。贝尔认为在艺术作品中,线条、色彩等以某种特殊方式组成某种形式或形式间的关系,激起我们的审美感情,这种线条、色彩的关系与组合,是具有感人的审美形式,是有情感的审美。这就是“有意味的形式”。“significant”一词翻译为“有意味”大家听得有点模糊,如果译为“有意义的”、“重大的”、“重要的”可能就明白得多。“有意味”与“有意义的”是为了强调与其他的自然物产生的审美感情及日常生活情感不同。这个审美情感是完全非功利,完全超越物质的情感。是由纯粹的形式关系凝神观照所引起,而不是由生活的再现和思想内容唤起的。贝尔还把“有意味形式”的艺术有着“狂喜”的审美情感体验,将创造有意味的形式作为艺术的首要任务。我本人一直认为贝尔提出的“有意味的形式”乃是艺术的本源与艺术家的本源。虽然抽象艺术很孤独,我会像贝尔说的那样一直“狂喜”下去,相信观众有一天一定也会“狂喜”的。

我还想搬出海格德尔说事,他说:作品越孤独,与人类生活切断一切联系越干净,作品表现得就会越纯粹,作品越纯粹就能带我们脱离平凡的世界到宽阔率真的境地。他还说,世上的所有事情中,我们最能够感受到艺术的存在,艺术是在抵抗虚无主义,艺术作品中描绘的东西越少,而我们对作品的领悟就越强烈……。我常常揣摩这句:“与人类生活切断联系越干净,作品表现的就会越纯粹”。想着好多同志是搞反了,就知道直接把“生活”往画布上放,忘了还有“心灵”这回事。“生活”放得越多可能越不是艺术了,难怪陈丹青在看了第十二届全国美展中国画展后,戏称下届可以改名为“全国美展中国工艺工笔画展”更加贴切。

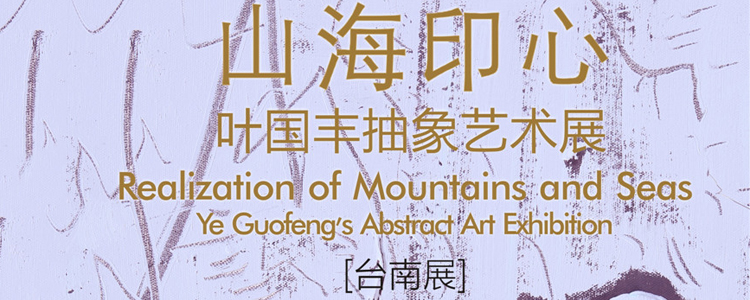

我这次个展的作品全都在台湾完成。在这里,大块的时间不被打乱,也没人打搅。我常常感应到了上天稍稍开了一道缝隙将智慧之光照亮着自己,为之整日整日的亢奋,连续不断的画画。我力图去除张扬外显的结构,使之平面化,无数个不同形状的点线在混沌的平面上点阵排列,集群游动,循环往复。远看安静,近观涌动,像在阅读,似在吟咏。阅读与吟咏着山海相融的歌谣,化为心中的念想与灵魂的远望。世界如此,生命如此,灵魂如此。

我为这个展览取名为“山海印心”,对应着前一个个展主题“云水无间”。因忙于事务,去年10月开始的“云水无间”四地巡展按原计划还少最后一个富阳展,这次的台湾个展正好弥补了这个遗憾。

“印心”,源自于六祖提出的“以心印心”,意为“明悟者,以心印心”。第一个心是自己的世俗凡夫之心,第二个心是自己的如来本性,但是如果不知道第二个心的境界,无法明悟。

我生于海岛,长于海岛,感怀着山海云水对我的滋养。山海相连相融,无穷无尽。山海为外,印心为内。山海为自然,印心为内心。山海为自然之大,印心为内心之大。

最后,感谢南台科大的大力支持。