自序

从艺四十余年,光阴荏苒,一路走来,回首过去倍感幸运。我的艺术之路颇为平顺,这源于我早早认识到,艺术的创新绝不能脱离中国传统的审美精神与文化根基,而艺术家也必须扎根于当代生活,才能真正理解和表达艺术的真谛。

在近些年的创作中,我始终思索着如何在人物画的表现形式上寻求新的突破,如何既不重复古人,又不模仿他人。我尝试将工笔画的精微与写意画的“意”境相结合,在这一过程中,愈发深刻地体悟到毛泽东主席“古为今用,洋为中用”的智慧。作为传统的守望者,我始终坚信,传统不是一成不变的,而是一个动态发展的过程。对于艺术家而言,对艺术语言的探索应当是永无止境的,只有如此,才能创造出具有生命力的艺术。这种艺术,应当是一个兼收并蓄、开放包容的系统,在中西方文化的交融中展现中国笔墨的深厚底蕴。

然而,艺术的形式从来都不是创作的终点,而是创作的自然结果。历史中,正是由于不同时代的艺术家们不断以个人的感受和思考创造新的形式,才使得艺术的多元性与创造性得以展现。而我们这些“拍浪人”,不过是历史长河中的一朵浪花,推动着艺术不断更新,终将成为未来的“传统”。

在过去的十余年里,得益于国家“一带一路”倡议和中国国家画院“一带一路”国际美术工程的推动,我有幸在国内外多地进行采风写生,创作了数百幅作品。世界之大,风土人情之多样,深深吸引并启发了我。正如古人所言,“工画而无师,惟写生物”,此次展览中的作品皆源自现实生活,但这些作品并非对客观现实的简单复制,而是“外师造化,中得心源”的创作实践。作品涵盖人物、山水、花鸟等多种类型,期望观众能通过这些描绘,感受到亚、欧、非三大文明的独特魅力,以及中国画笔墨语言所刻画出的东西方共通的审美情趣。

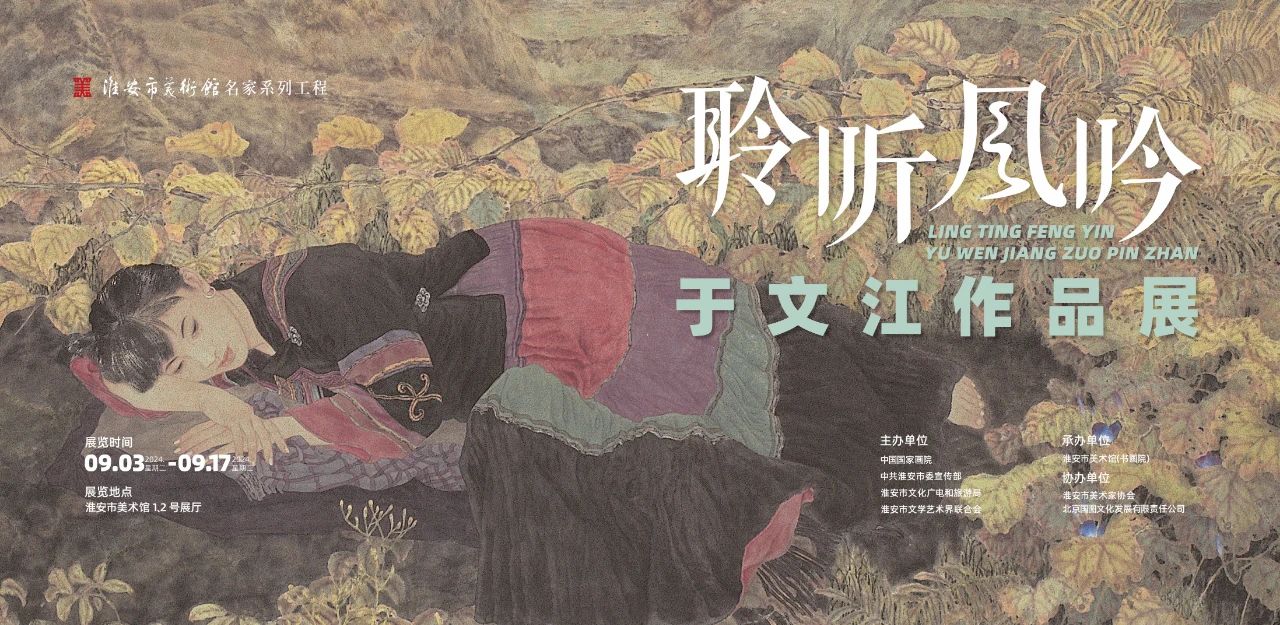

《聆听风吟》是我前些年去大凉山采风后的创作作品,画中的姑娘安详、淡然,她的姿态恰如我多年创作中所追求的那种内心的平静与深邃。对于画家而言,“画什么”与“怎么画”始终是毕生追求的课题。而我始终相信,艺术创作归根结底是生活赋予我们精神世界的情感表达,只有发自内心深处的情感需求,才是真正驱动艺术创作的源泉。在当下浮躁的社会中,保持一种寻常、中正、平和的心境,对中国画家而言尤为重要。这种心境是我理想中的一方净土,也是我在“聆听风吟”时所感悟的心声。

四十余载耕耘,我第一次在江苏淮安举办个人画展,内心倍感荣幸与喜悦,愿与大家分享这段充满探索与追求的历程。“文运同国运相牵,文脉同国脉相连。”幸逢盛世,吾道不孤!

2024年8月17日

于中国国家画院明德楼