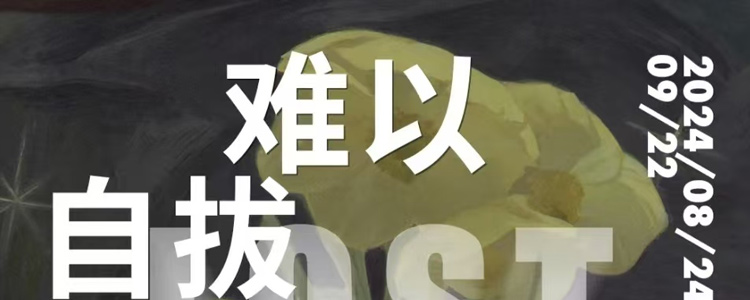

学习素描的时候,一定会被反复提醒的要点之一是,要找大关系,不要从一个地方开始一直扣细节。然而绘画中如果缺少值得推敲的细节,就像缺少了锚点的网页,没有关键帧的影像。甚至,艺术家常会从一个极微小的出发点,去打开系列创作和表达。它或许是记忆中最重要的几个瞬间,好看的新玩具新颜料,一首好听的诗一部好电影,甚至只是源于一个念头……艺术的起源其中一种观点即是巫术,是远古人类与神明沟通,接收信息的通道。同时也被统治阶级使用,作为传播的媒介和统治的工具,让民众沉溺其中,从而达到散播思想的目的。艺术家更是对其创作深信不疑,成为自己最忠诚的粉丝。迷失在细节中的感受不一定不美妙,如若有一种胶囊能保存人生中最快乐的瞬间,甚至是最痛苦的时刻,必定会成为卖爆的产品,痛苦的记忆甚至相比起来更长久。心理学家将人的记忆按照持续时间、知识属性分成了:感觉记忆(Sensory Memory)、短时记忆(Short-term Memory)和能够保存一生之久,构成我们思维、性格、行为处事等行为基础的长时记忆(Long-term Memory)。图像的观看是感觉记忆,但绘画这一行为属于长时记忆之下的程序性记忆(Procedural Memory),它是一种技能,就像系鞋带或开车躲避障碍物一样,即便有天忘记自己是谁,也不会丢失的记忆,永久存储在画家的肢体里。一切基于网络的社会生活交往,碎片化的时间与信息交换让我们习惯沉迷于手机等电子设备,在几块屏幕之间完成几乎所有的工作和生活。如果无论如何避免不了迷失在某种信息茧房里,那不如自己选择是刷手机短视频,还是回归更传统的娱乐方式——观看绘画。观看艺术家即便摒弃「自己」也依旧可以完成制作的「迷药」。因此,艺术能够穿越时空,成为每一个时代的「锚点」。

上一篇: 数据·自然·情感——解读数据时代下的自然与人类

下一篇: “猫在天津”系列主题画展

最新展讯