《观痕》

文/康书雅

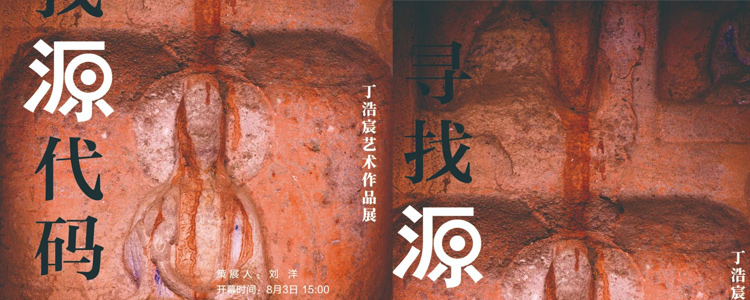

佛像形象唤起了人们的超越性与不执着的普世价值,而丁浩宸的影像则如同一种对佛教物质文化的情感书写。在当今社会与文化背景下,他的《观痕》系列把焦点聚焦在那些被风化、侵蚀与损毁的佛像痕迹上,在传达悲剧性的同时,给予我们思考。

芝加哥大学教授巫鸿在其著作《废墟的故事:中国美术和视觉文化中的在场与缺席》(2012)中,描述了怀古诗从魏晋(220-420)到唐(618-907)以后的发展,以此作为审美体验的例证,围绕着“侵蚀” (erasure) 和“诗人对消逝的历史现实的观念”,体现出复杂的情感。的确,《观痕》以感性的方式展现复杂的图像,揭示了消失的古迹,同时暗指正在消逝的当代。在丁浩宸关于《观痕》的书写中,作者哀悼了“几十年来东西方经济和文化相融合”,却由于它们脱钩而“再度背道而驰”的现象。尽管《观痕》中充满了悲观与无奈的情感基调,最终的情感导向却是一种人们在面对困难时所展现的坚韧与释怀。丁浩宸将焦点放在美好事物的腐坏、侵蚀、变形、氧化,或其他形式的损毁之上,舍弃或绕过了将神性崇高化的叙述方式,其真实与勇气不言而喻。

在《被流水侵蚀的北宋佛像》中,作者通过黑白图像在亚克力板上形成强烈的反差,让我们注意到仿佛女神曾在此地哭泣,而我们有幸在这惊鸿一瞥中走近她的内心世界。废墟所引发的情感,提醒我们关注生命的永恒与无常,即便是这些“佛”,也要以它们特定的形式 (iconic form) 经历这一切。它们正如人类一样,经受水、风、地震等自然因素的洗礼,以亚克力板作为印刷材料呈现出更加通透的质感。这不仅具有逻辑和展示的实际意义,同时给观者带来更好的触觉感受。在铜和铁上印刷的图像在观感上与其在亚克力板上的呈现不同,因为金属能够捕捉更多的光线,在弱光下散发辉光,使图像呈现出更为厚重的质感。

上文中已经提到丁浩宸在摄影色调中体现的情感复杂性。的确,我们可以从这些微妙的感受中体悟他以镜头为笔的“情感书写”。丁浩宸在研究被忽视的佛像时,为佛教文化遗产引入了一种独特的情感维度,以其独特的个人视角重新演绎了佛像形象。例如,他在图像中表达了内心的疑问,并以较少的裁剪、不刻意营造有冲击力的角度或构图来表达自我对话。这种简化的摄影语言使我们感到震撼。他试图在作品主旨中抹去神性,将焦点更多地放在苦难的描述上,并通过心灵去揭示,让观者在平视、对称、标准镜头中与作品交流。

观者在情感的层面上与作品产生共鸣,从而对作者心中的意象或理想的形象有了更全面的认识。这些石像看起来不再冰冷,它们仿佛开始呼吸,变得有血有肉。丁浩宸不是将一切事物神化,而是将神界拉到人间,宣告着当神成为人时,人即是游走在人间的神。