前 言

我曾经的创作一直以“过量生产及在此之下人的状态”为系统脉络,大部分围绕着工厂车间或者大型废品回收站进行田野考察。在持续了几年的研究之后,我陷入了一个根本性的问题:这与我有什么关系呢?每次看到在流水线上疯狂机械工作的工人、在山堆一般的回收站里整理材料的一家老小、在毛坯水泥别墅里种花吃剩饭的老人等等,我的心底都有一个隐秘的感受,就是似乎我不配与他们聊天,因为每次愉快的聊天结束之后他们回到他们的棚户房或者租赁的小隔间,我回到城市的家或者酒店的空调房中,似乎就是余华的《我们生活在巨大的差距里》,这种无理由的深深割裂让我怀疑这种研究的无效性。我也不可能与其同吃同住,因为这不是综艺节目“变形记”,也不是又一次的打地主重新分配社会资源。

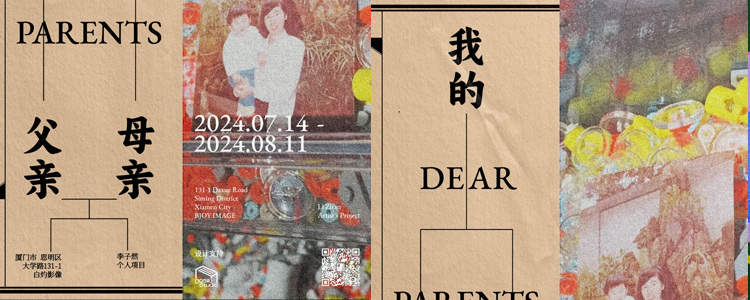

我只能回望我的原生家族,是什么让我与他们生活在如此巨大的差距中,因此就开始了“家谱”这个系列的创作。在我认真反观原生家庭的发展,如何造就了这样的我,我又可以延伸这个系列的创作在如何重新看待家庭个体之间体现出的社会普遍问题。我似乎把我的原生家庭定义为:一个生活在社会主义制度下,在上世纪末跟随政策从农村进城,以资本的方式生存,但带有封建思想的中国中产小康家庭。在此之间我转向对家庭户口变迁、母子之间跨世纪的思维矛盾、父子之间默不出声的相处以及血脉相连的爱恨情仇等具体问题研究。借此“家谱”系列作品也让我心有所向,踏实安定。

记得有位做支教的朋友分享过一个经历,山区支教的生活都不好,那里的留守儿童都很天真可爱,但有一位小女孩一直都沉默寡言。当然,总会有沉默寡言的孩子,性格如此。当我的这位朋友即将结束一个半月的支教,准备回到城市之时,他与小朋友们早已情意相投难舍难分,约定一定会回来看他们,一定会给他们寄礼物,这时那个沉默的小女孩问了一句:你们来了又走,那干嘛要来呢?

如今,“家谱”这个系列的创作也因为我也成为人父而带来更多的思考与情感。但我时常想起前面的这个小故事,并不仅仅为了惋惜小女孩,也不仅仅坚定不能让我女儿缺失陪伴,更是感叹世间各有悲欢离合,但我总希望也能够充满无限的理解与释怀。

李子然 / 文

2024年7月

上一篇: 萧雄摄影原作收藏展-欣於所遇

下一篇: 2024浅草主题书画展——庄子·逍遥游

最新展讯