前言(节选)

时间恒转流,历史变动不居。铅华洗净,唯有我们展厅墙上的这些影像文献,已经成为历史的主体,承载着各类历史事件、集体经验、国家记忆的空间或地点变成了特殊的景观,成了历史的场所。

摄影术自1844年传入中国后,因其能够准确、快捷地再现客观事物的形象这一突出特点,受到社会的关注,五四运动后在刘半农、陈万里、郎静山等知名人士的推动下,摄影创作、理论研究、社团发展、摄影展览等方面更是蓬勃发展,摄影也因此成为一门独特的艺术,受到公众的关注,那个时代摄影已经被视为社会美育的重要组成部分了。

1923年,摄影艺术的旗帜发轫于北平光社,随后,中华摄影学社、黑白影社、上海摄影会等团体纷纷成立,并围绕摄影艺术展开活动。摄影艺术的探索就像一颗小小的火种,播种在20世纪20、30年代。摄影逐步确立了其艺术身份的同时,也成为新型知识分子发现生活、陶冶性情的新式选择。

值得注意的是,民国时期的摄影观念与实践并没有停留在美学和艺术上,而是迅速地发生了转折。到了1930年,“为艺术而艺术”被“为生活而艺术”的口号所替代,摄影和其他艺术门类的观念一起,开始向马克思主义的文艺观念转向,对摄影的美学价值的强调让位于对摄影的社会纪实甚至社会改造功能的强调。

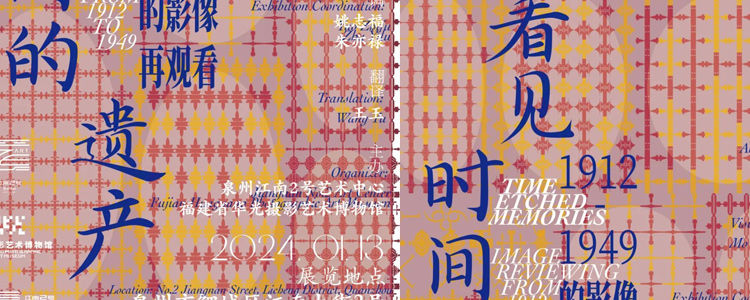

这个展览的叙事结构分别是“知识分子、民族国家与视觉媒介”;“一站一坐一生:一个中国人62年的影像志”;以及“吸纳、转换与改造:从审美情态到视觉经验”三个部分。我们此刻所面对的,是一些超越摄影作品或者摄影艺术的影响。这些多年前的影响,无论是战争影像,还是那些文人影像,抑或这些画中人的生命影响,许多都已成为我们的集体记忆,支撑着我们的历史观,以及更重要的,我们的历史经验。

我们看到的这些个案,它不仅是当时摄影艺术家个体的转变,还应该看到他们在全球性和本土性的语境中,视觉媒介所可能发挥的作用和被赋予的价值。我们用这样的结构梳理就是想为当下的人,提供了一种视觉再观看的方式,让个体可以重新回顾、书写和告别历史,也让影像通过现场的民国家具所营造的空间而产生新的实际功用,那就达到我们的目的了。

一个远去的时代,时间的遗产没有遗言,只有图像。