张业鸿的新展览以几乎是戏谑般的方式,呈现了一个空转的、具有心理预期的自定义符号——“新年”。从原本的时间单位,演变到民国时期盛传的“年兽”故事,再到消费时代的节日。它总是用孜孜不倦的态度,允诺着“新”事物的到来,以至于人们常常忘了,新年无非就是旧年的重来。

展览呈现了艺术家近年的架上绘画成果,以及一系列数字绘画作品。在今天,图像作为互联网传播的重要介质,既是信息的载体,也时刻置于一种复数(副本)的可变性之中。张业鸿的作品正是依靠这种可变性为基础进行创作的。在他的作品里总是带有某种幽默的观感,将那些难以溯源的“无主之图”,重新定义为一种模凌两可的“新图像”。如果说任何节日都是一个人为夸张的平凡之日,那么平凡的图像,在不经意间的捕捉,或者经过一点人工处理后,也将变成得不平凡。从图像进入张业鸿的作品,可以看出他对平民图像(common image)的兴趣,尤其是那些免费分发的、无版权的、中立的图像,或者黑特·史德耶尔意义上的 “坏图像”(the poor image)——“质量差,像素低,并随着传播速度的加快而折损”,并在图像流通过程中产生的内容变形和意义漂移,都涵盖了他的每一件作品。

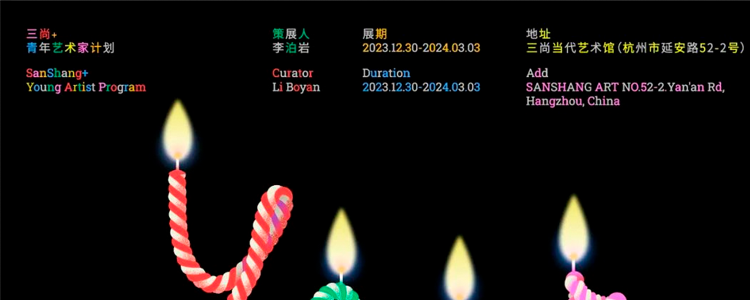

比如作品《三块地砖(小熊软糖)》中,三块马路上稀松平常可见的地砖,被张业鸿以特定的色彩排列将其组合,唤起了人们对另一个物件小熊软糖的通感想像;又如《生日快乐!(HA)》中,张业鸿剪裁了字母蜡烛HAPPY BIRTHDAY的余下部分,将原本的生日祝福语替换成一声冷笑……蝴蝶结、玩具、蛋糕等被赋予特定意义的物被一一抽离,又携带某种语焉不详的诗意。这些初看很正常,但细看又不太对劲的图像,显然经过了人为的转译,以达到某种“惊喜”感。就像理查德·道金斯(Richard Dawkins)在《自私的基因》中写道,迷因(meme)通过模仿、复制、变异、传播,获得一次又一次生命。张业鸿拾起了那些堆积在互联网信息废墟上的图像,以幽默的口吻一遍遍地复述着,直到它能无所顾忌地代替自己抒发内心感受,分裂出自己的独特基因。

让我们回到“新年”,人们总是喜欢将之与期待、愿望、纪念相捆绑,又在周而复始中落空和重启,正如展览的英文标题“ YEAR AFTER YEAR ”——年复一年。按照张业鸿自己的工作状态,绘画是一种同样性质的行为,在不断重复读图、存图、画图的“劳作”中获得新的剩余价值。展览《新年》可以看作是一连串图像的操练,带着它们走向下一个神圣且救赎的公共空间,并试图提问:当狂欢的对象被悬置后,我们该如何“庆祝无意义”?

文|李泊岩