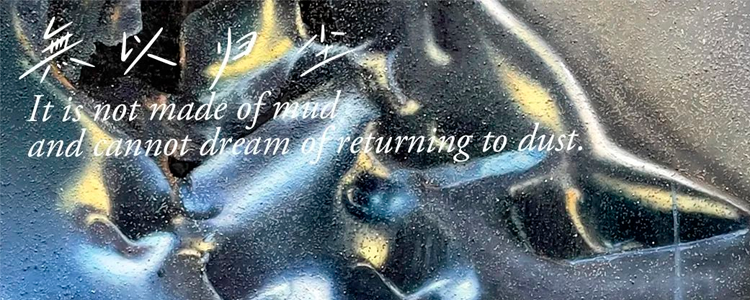

约翰内斯 · 博西西奥 Johannes Bosisio 中国首次个展 《無以归尘 》

- 展览时间:2024/01/13 — 2024/03/31456

- 展览空间:BROWNIE Project

围绕着断裂、损毁与灾难时刻可能的共生,约翰内斯·博西西创作于2023年的一批新画将目光投向(后)汽车社会中人与机器“相撞”后的事故现场。然而本次展览中,艺术家无意展现事故的暴烈血腥或表露明确的道德姿态;相反地,这些绘画选择定格一些“超静态”的视觉瞬间:鲜艳的各色铁皮彼此弯折、堆叠、穿插;一整块钢材料的闪亮表面在重击或密压下呈现出仿佛文人石的纹路;金属材料的破损边缘明显下凹和上翘,露出一小块深不见底的洞渊;一小片硬物穿过某种标准机械构材,碎屑飞溅。然而这些瞬间又决不是污脏和混沌的——它们并非人类凝视的镜像,很难说任何一种社会情感在此占据上风;这些画面更似剥离了人类绝对主导的、冷静而不可逆转的人与机器的交融,即使人类已不在场。这是这位年轻艺术家作品的吊诡之处,也正是其魅力所在。

约翰内斯拥有在意大利、柏林和伦敦多地生活工作的经验,也将遍布城市及乡村的生活场景视为自己选取不同创作对象和创作材料的应然标尺。艺术家曾花费大量时间在城市空间游荡,并在旧汽车厂拍摄报废车辆的现场和残迹;这些起初由直觉主导的兴趣,经由科幻作家唐娜·哈拉维(Donna Haraway)和哲学家安迪·克拉克(Andy Clark)的文本,逐渐将他引向对赛博格概念及人与机器关系的质询。

然而伤害和隐忧常常伴随发展而来。在最浅显的意义上,汽车所连接的未来时间之一,是死亡。交通事故率一直是百年机械化道路车辆发展史无法摆脱的阴影,甚至在上世纪五六十年代,飙车文化、“死亡驾驶”一度成为一股文化暗潮。汽车工业这一建基于科学成就和人类理性(汽车的普及也诞育了现代批量生产、批量消费的社会经济体系“福特制”)的产物,在裸露其坏踵时竟然落到了感性与冲动的那一瞬撞击当中;在这一意义上,冲突而致的毁灭带来了某种出离社会规范的解放和超越性,人与机器(人造物)的愿望在此不谋而合。约翰内斯的创作过程和作品本身同样充满冲突,其画作所描绘的机器的毁损局部,也正可被视作一张张机器与肉身相撞的现代社会病理切片。

这些几乎剥离人类情感的“超静态”画面,让人与人造物的分离凝固在它即将化骨成尘的前一刻。直至死亡与毁灭,人与机器的分离都未能达成,甚至在这样的定格画面中更显亲密;试图无限接近这个分离时刻的艺术家不过是以处于回溯时态的绘画创作将这种近身肉搏的现实暴露了出来——它们锋利而美丽,比起毁灭来更像是一场新生。而这样的新生怎会是“人本位”的呢?——赛博格不会梦到伊甸园:非为泥造,无以归尘。