秦川大地是中华民族的摇篮、中华文明的发祥地之一,是中华文化的代表。深厚的三秦文化始终与中华文化根脉紧密相连,随处可见的秦砖汉瓦、唐风遗韵见证着中华文明不断演进与发展的千年历程。陕西作为“丝绸之路”的起点,自古就是东西文化交汇融合之地,形成丰富多彩的历史文化与民俗文化。如今,它更是“一带一路”建设的桥头堡,肩负着中国走向世界的重要职责。漫漫丝路,遗泽千年,丰厚的历史文化遗产承载着中华民族的精神和灵魂。文化既是民族的血脉,也是人民的精神家园。文化兴则国运兴,文化强则国运强,追本溯源,在文化传承中激发文化内在活力,增强文化自信,夯实中华民族伟大复兴的文化基础,这是每一个艺术工作者的社会职责。近年来,陕西艺术家们以高度的社会责任感,立足陕西厚重雄浑的历史积淀,通过艺术创作弘扬中华优秀传统文化,以独具秦风秦韵的艺术作品,展示着陕西的文化魅力。

吕智凯教授作为陕西本土卓有建树的水彩艺术家,在多年的艺术创作与教育教学中,始终将视界定格在三秦丰沃的土地上,以极具个性的艺术语言表现,传达着对传统文化的认知和理解。他不仅在作品中践行着对传统艺术的融会贯通,在理论上也践行着历史文化的固本思源。2018年,吕智凯教授编著出版了《陕西水彩画史》,从历史的角度全面梳理、总结了陕西水彩画百年发展史,对陕西水彩乃至陕西美术发展具有推波助澜的意义。在源流中探寻艺术发展的轨迹,从中寻求可贵的参照,这种历史观的自觉性凸显了艺术家难能可贵的品质。

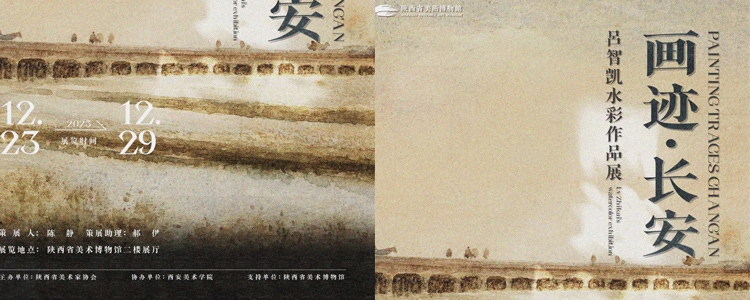

《画迹·长安》是吕智凯教授继《陕西水彩画史》后的又一部力作。翻阅书稿时,不由地伴随着一幅幅作品而穿越时光,打开尘封已久的记忆,从水色交相的画面体味到三秦大地醇厚、深沉的文化遗韵。《画迹·长安》以独特的水彩艺术语言,表现了陕西地区极具代表性的古迹遗珍。作品从实证的角度,还原了那些承载着陕西历史印记的文化景观的旧貌。有夕阳残晖中的古寺旧殿;有挺立于战火余烟的老墙陈刹;有熙熙攘攘的城隍庙,有繁忙劳作的旧码头;还有曾经的老城门、大雁塔、火车站……这些深刻着特定时代痕迹的景致与娓娓道来地画语故事,向人们诉说着陕西的世事变迁与岁月更替。

《画迹·长安》与其说是画集,不如说更像一部散文集。作品以“我”的视野,讲述清末民国时期陕西名胜古迹、市井民俗中的景物与人情,“我”用画笔写生记录下所见所闻,所感所悟。虽然世态颠沛,但“我”依旧从未尽硝烟里看到古塔屹立,从斑驳青砖上觅见青苔茂盛,从枯槁老树的枝杈间嗅到春意萌发,从潺潺灞河流水中发现劳作的身影,一景一情都如此淡然与深沉,但内蕴中却透射出不屈不挠、不懈不怠的韧性。坚韧正是中华民族几千年历史积淀下的文化气质与民族精神。作品以平实、真切地语言,将这种精神溢化在笔锋墨迹,字里行间。吕智凯教授在创作《画迹·长安》时,为了更好地还原作品的时代感,与夫人陈静老师一同走遍秦川各地实地考察,深入研读历史文献,从资料中寻觅旧影与历史佐证。为更好得呈现怀旧感,吕智凯教授还尝试在水彩技法上创新突破,利用老纸显色稳重的特点,以沉稳的色调,凝练的笔墨,将陕西老景一一“复活”。特别是一些早已不复存在的景致,又鲜活地跃然而现,更是令人惊叹不已。作品中强烈的写生现场感,使人恍若置身其中回到从前,亲历着老陕西的风情世俗。吕智凯教授以精美的水彩作品展现老陕西旧貌,陈静老师则以涓涓文字详解景物的历史渊源,图文相宜,互为照应,可谓是琴瑟和鸣,相得益彰。细细翻阅《画迹·长安》,看着那些老景,内心不自觉地就会进行今昔比照,感慨陕西历史文化的厚重与时代变迁带来的巨大变化,由衷地感慨中华文化的博大精深与民族精神的伟大。

文化认同基础上的文化自觉,是形成中华民族共同体意识的保障。用优秀的艺术作品引导人民群众增强对中华文化的思想认同、理论认同、情感认同,在弘扬优秀传统文化中增强文化自信,这是艺术工作者的社会责任与社会担当。吕智凯教授通过描绘陕西历史旧影,以令人温暖、感动的艺术方式展现着陕西文化,如春风化雨,润物无声,讲好陕西故事。

学史以明智,鉴往而知来。艺术创作离不开文化土壤的滋养,有文化根基与生活气息才有艺术生命的长青。涵泳古今,学思践悟,才能创作出留得住的作品。《画迹·长安》是一部承载着陕西历史记忆的作品集。它已不再是单纯的水彩作品,而是一份极具价值的陕西历史文献的“备份”,是对陕西历史变迁的追溯,更是对陕西文化精神固本培元的践行方式。拜读佳作后,再次表达对吕智凯教授多年来孜孜不倦、潜心治学精神的钦佩,感谢他对陕西美术创作与美术教育做出的卓绝贡献。

中国美术家协会理事

陕西省美术家协会主席

郭线庐

2021年9月