实验室里走出的“大象”

卞卡

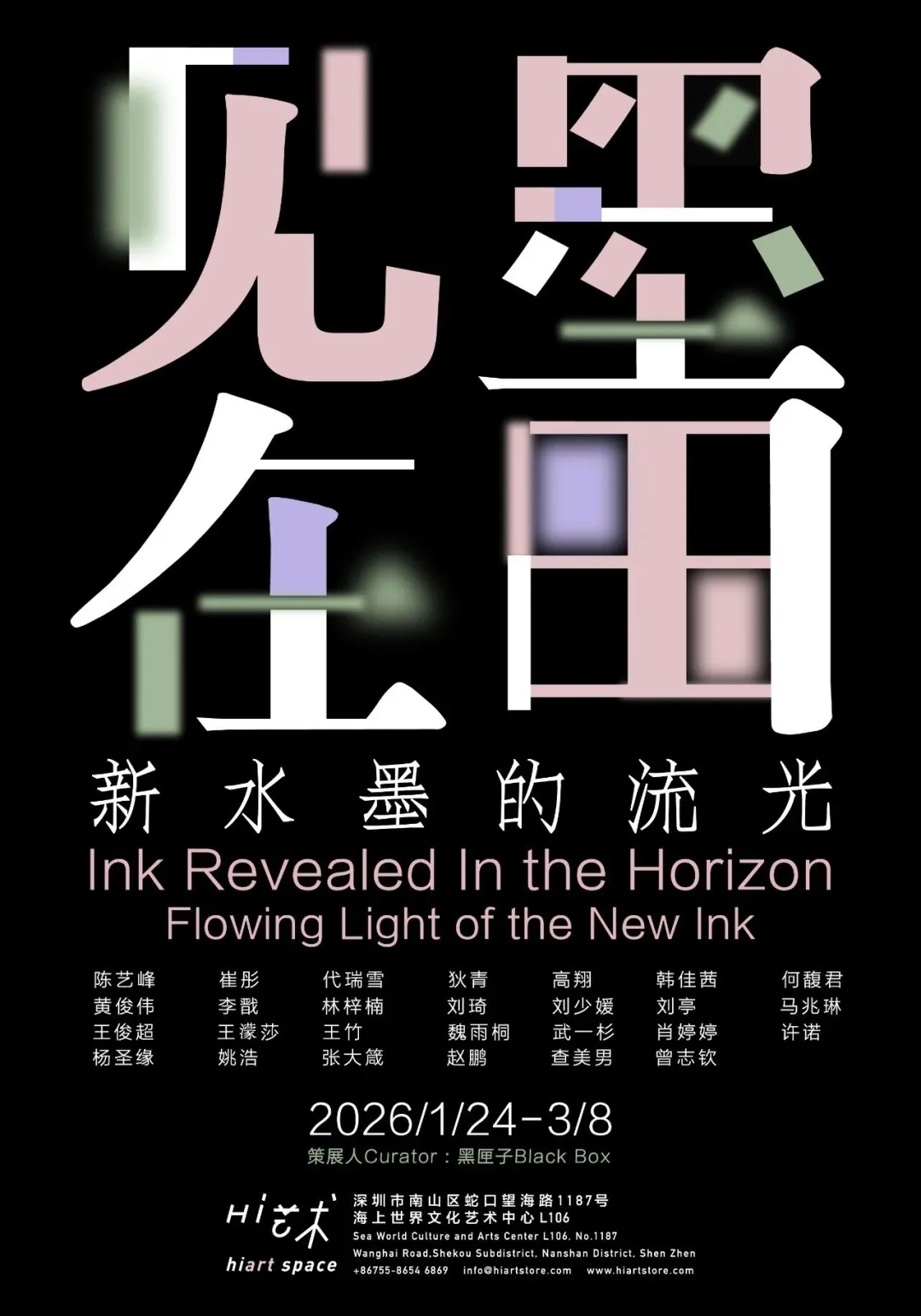

如果今天有人聊起中国艺术“学院”和“当代”二分的话题,一定会令人生厌。学院与当代之争在上世纪八十年代已经被摆上了台面,人们早已停止谈论甚至淡忘这个话题。这倒不是说两个傲慢的群体今天已经融合,反之更多的是因为两者各自完整的系统,运行上少有交集而保持相安无事。“学院”和“当代”都是彼此“房间里的大象”(注1),庞大却又被对方漠视。但两个体系彼此其实早已发生了不同层次的交集,自九十年代以来,很多一般意义上认为的学院艺术家开始进入当代体系的展览和画廊机构。而商业画廊也开始吸纳老牌的学院画家,特别是最近几年,很多画廊开始代理原本视野之外的老画家。从艺术类型上看,油画、雕塑、水墨等表现形式也都在不同程度上在当代艺术展览中扮演着重要角色。一般意义上说,所谓当代艺术强调突破媒介界限,并表达观念。在这种限定里,油画或者水墨都可以保持一个“元语言”的身份进入当代艺术的序列。在这个介于学院和当代的文化互动中,任何学院形态似乎都有不同的方式进入当代体系,但作为一种“语言”的纯粹性身份,版画这一古老的艺术类型,其实是缺席的。即便是安迪·沃霍尔的丝网版画,其实更多的也是作为他摄影的延伸和对绘画身份的颠覆而存在的。版画自身的技术性语言,成为了天然与所谓当代艺术中的观念性相悖的因素,使得真正意义上的版画,不会以“元语言”的形态而成为当代艺术体系的直接参与者。

已故的艺术史论家汉斯·贝尔廷(Hans Belting)在其著作(注2)中曾说:“当我们无法再发现新颖之物时,当旧的东西不再陈旧时,‘终结’就不远了。”这句话可以用来附会今天当代艺术系统的现实,最近几年间,从业者们开始意识到自身的匮乏。一些激进的策展人和机构开始研究古旧的艺术案例,对于很多学者和策展人而言,他们无法找到新的问题,就开始反过来重温历史——所谓的新旧的定义被重新认知了。在九十年代,以经典的“学院主义”为靶子,当时的“当代艺术”被称为“前卫艺术”或者“实验艺术”,而在今天当代艺术自身获得了某种文化合法性,同时又与商业体系形成深刻的利益共同体的时候,作为文化的自觉性和批判性初衷早已荡然无存,进而形成新的文化保守主义。“实验”这个曾经令人着迷的字眼,今天几乎与当代艺术无缘了。

我们当然不会想当然地以回归某种文化传统视为艺术的出路,但当所谓的“当代艺术”失去了文化驱动力的时刻,一定意义上而言,“回溯”艺术自身,不失为有效的可能性。艺术越来越沉沦于“关系美学”的窠臼,沉溺于讨论艺术的政治或者地缘身份,又或者沦为新贵们的社交通行证。这个背景下,多数文化从业者更期待文化重返某种传统或本体。学者鲁明君感叹:“近40年来,没有哪个时期的当代艺术像今天这么疲软和无力。”他认为策展“只有在某个特殊的时刻,它才会真正释放出积极的野蛮之力。”(注3)和策展同理,艺术创作同样需要一种身体本能的回归,来摆脱“关系美学”制造出的艺术的空洞性。而回归“身体”,一定程度上可以说是回归艺术的技术性。伦勃朗的《杜普医生的解剖课》一作,展现了身体性、技术性和文化本体性的共识,某种时刻,艺术家——确切的说是画家,像科学家一样面对技术——分析技术就是在分析自己。约翰·伯格(John Berger)曾这样分析伦勃朗:“借触摸去感觉闭眼睛去看更清楚。他是此一肉体空间的绘画大师”(注4)。艺术实践的技术性回归就是回归自身的感知,也更趋近于“实验”的精神,她是真实存在的,而非今天浮空的艺术名利场的社交秀。在这个维度谈论,我们也可以试着讨论版画语言作为一种“元语言”、作为技术性的实践身份,如何去进入和激活更复杂的当代艺术话语系统。

汉斯·贝尔廷说:“艺术仍然倔强地与艺术家血肉相连……艺术是技术的敌人,后者的主要意义在于使用性……技术从一开始就对任何人类形象或者世界图景漠不关心……技术阐释的不是现有的世界,而是要制造出一个‘技术世界’,在这个新世界中,所有物理的、空间的现实都被放弃……”接着汉斯·贝尔廷说道:“恰恰是秉承着古典现代主义之新技术信仰的媒体引发了呼唤个体现实与身体现实回归的风潮。”(注5)从汉斯·贝尔廷的这段论述中,我们可以想见,所谓的“小尺幅”其实和尺幅无关,而是文化态度——在尺幅上否认宏大的世界图景,转而关注个体和身体,形成新的技术信仰。版画创作的技术信仰来自于她自身的限定,必须预设作品的复数性。复数的前提决定了需要不同技术手段的探索,是强迫性的不由分说。一个以完美为目标的技术探索构建了一个自洽的“技术世界”,而这个探索的过程,我们就可以称之谓“实验”。版画的技术不是停留在纸面的技术(或者说可以被观众看得见的技术),首先是基于自身的复杂性,这里不止是说“凹凸平孔”这些印制方式的多样化,而是她在时间性和空间性上都迫使创作者置身一个特定界面,工具、设备、工作空间构成艺术家肉身的延展,像技术工人那样将生产者和生产资料获得生命体的一致。同时,技术意味着合作性,艺术家个体必须接受其他艺术家和专业技术人员的支持,这使“实验室”构成了一个文化交流现场,将不同领域的人汇聚在一起,形成技术对话。