前言

文 / 周吉敏

温州,古称永嘉, 乃山水窟, 实诗人之故乡。自谢客出守,丘迟设教, 文风广被;四灵诗派, 蒲江词宗, 立纲书风, 源远流长, 一时极盛,有由来矣。

千古文脉滋养之地,文风浓郁,人才辈出。如果说,温州的文脉是一棵根深叶茂的大树,彭福云先生当属其中刚劲活泼的那一枝。

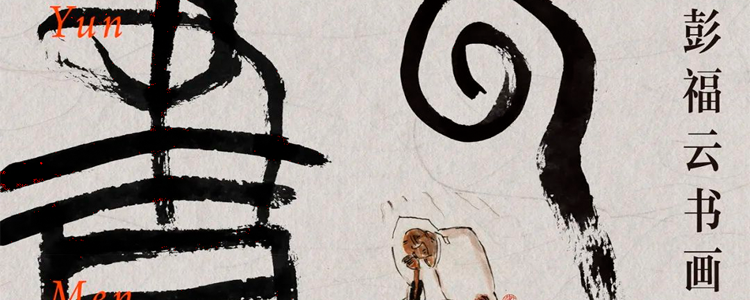

彭福云(1967—2021), 号云门, 国学与地域文化研究学者,书画家。曾举办 “云门无三书画展”, 著有《彭福云书法精品选》《云门无三乙未书画小品》,多幅书法作品入选全国各类书展。

福云先生出生于温州市瓯海区泽雅镇门槛山村。门槛山在泽雅北面, 山脉如一道门槛横亘, 两侧则为悬崖峭壁, 无遮无拦, 纵目千里。人立于山巅, 如骑于奔马, 驰骋天地。烟云起时,云海滚滚,如太虚之境。

福云先生年少时,其母就离世,孤单的少年背着书包,翻山越岭去山下藤桥镇上读书。先生学习勤奋, 考上平阳师范学校, 在校习得琴棋书画之艺。而后凭了这些才艺, 从教师岗位转行到泽雅文化站,开始从政之路。先生本性耿直, 文人气质更甚,不惑之年,主动让贤, 到了文联,回归文人行列。此举, 正如先生有诗云: “山区无出路, 唯有苦攻书。才气优而足, 稻粱谋有余。”

先生虽因公务荒废多年,但悟性极高, 耐住寂寞, 重拾书本,潜心读书。他的学习心得,可作为世人的读书座右铭——“书法,读之余也。心有波澜,现于腕底。心境不一,气象各异。技也罢,道也罢,先贤穷其毕生之力而求,其真知灼见,如珍珠宝石,攥于书,录于卷矣。读之,悟之,如立大贤之肩,高瞻远瞩,必有成焉。不读,若自毁慧眼,瞎子摸象,离道十万八千里。故占山头惑众者有之,装大师忽悠者有之,无病乱投医者有之。此不读之乱象,害惨逼死书法矣。吾曰:读,再读,做个读书人。然后书法!”

先生志在学有所成,有诗云: “十年寒窗千斗墨, 如山废纸借风飞。青丝白雪晨昏事, 满腹才思谁与归?” 可见求艺之路, 何其无涯, 何其孤寂,又何其坚忍啊!

福云先生与秦汉晋唐名家交成老友,诗书画印相得益彰。先生的书法,如老树虬枝, 古拙稚朴, 笔走龙蛇之间,往往有神来之笔,徒增几分洒脱,而自成一派气象。先生的诗,承唐宋之风, 高古清雅, 不呆板凝滞。最是佩服, 他人作画毕, 他气定神闲地执笔, 腕底一首题画诗跃然纸上。先生诗才敏捷至此,今人难与他比肩。先生作联, 也是无双, 俗中有趣, 古中见雅, 品来总胜人一筹, 其实胜在意境, 胜在格调。

先生的文化情怀尤其可贵,主事瓯海区文学艺术界期间,以挖掘当地地域文化为己任,扛着相机,走遍大罗山, 寻找摩崖题刻, 出版了《大罗山摩崖题刻》 一书, 为温州留下一笔珍贵的文化财富;主编《 瓯海地域文化丛书》,为温州留下文脉;创办了 “瓯海杯” 当代对联文化奖, 使中国山水诗故乡的诗脉斜逸一枝独秀; 主持修建泽雅庙后琦君纪念馆等等,诸多公共文艺事业,也是造福后世的功德之事。

福云先生自号云门。“云门”,是先生追求的禅境。云,变幻无穷,从哪里来?到哪里去?云在青山,一青一白,是天真之态,是自由之态,是高古之态,也是万变不离其中的原始之态。作书画如此,作人也如此。

为了纪念彭福云先生对温州文化传承所作的贡献,瓯海区文学艺术界联合会携同瓯海诗词楹联学会、瓯海区书法家协会、博山美术馆,举办“云门书事”彭福云书画作品展,是为传承先生的精神。